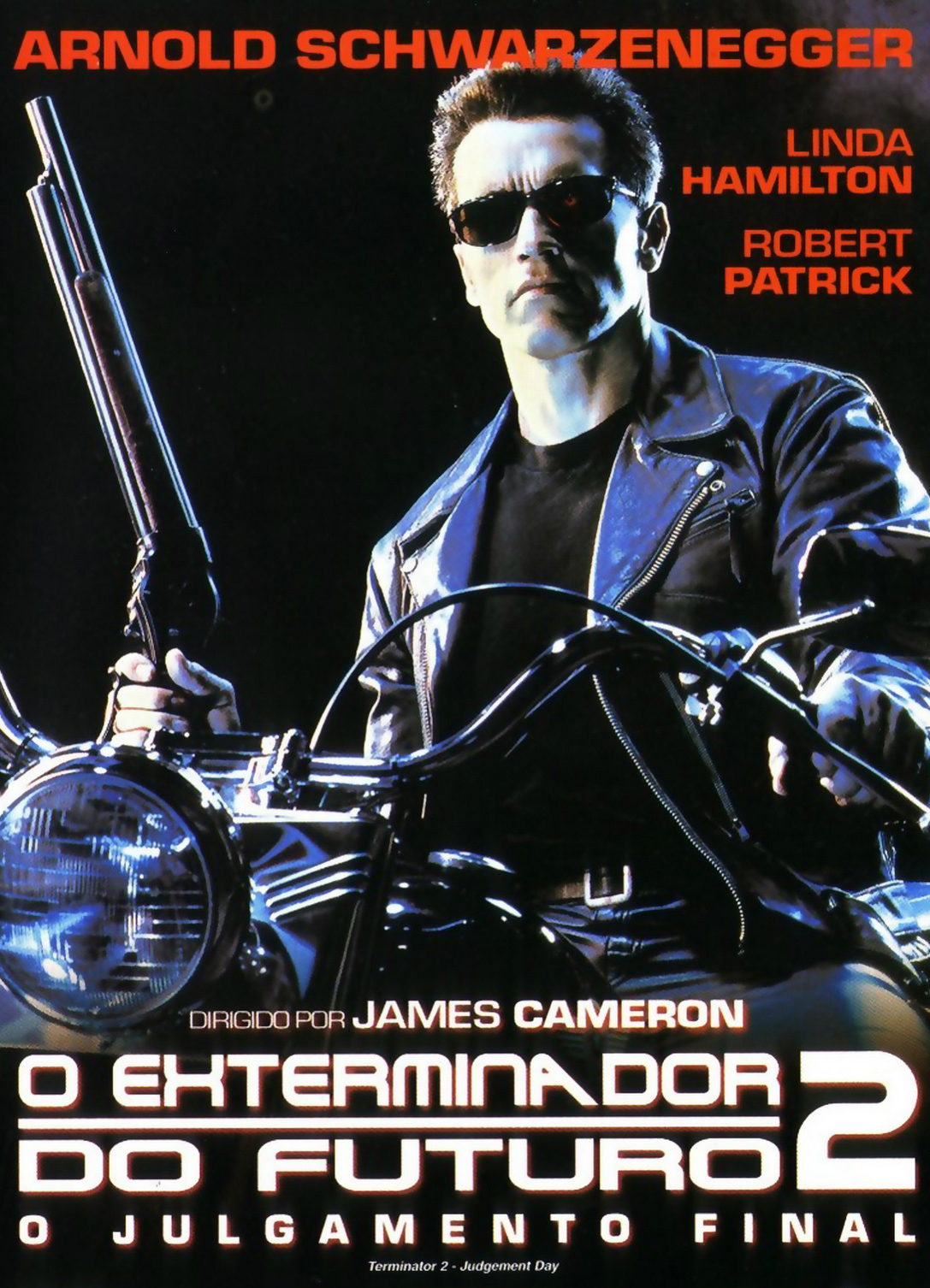

O Exterminador do Futuro 3: A Rebelião das Máquinas procura repetir os projetos anteriores ao iniciar-se com uma narração de um novo John Connor, vivido pelo feio ator Nick Stahl, andando pelas estradas em uma moto, ao modo de Edward Furlong. Sua desolação é notada tanto pela ausência de sua mãe quanto pela desconfiança em todo o cenário, que aparenta tranquilidade. Para o ex-futuro salvador do mundo, as histórias que o fizeram crescer ainda servem como premonição, e não são mais pesadelo indiscriminados.

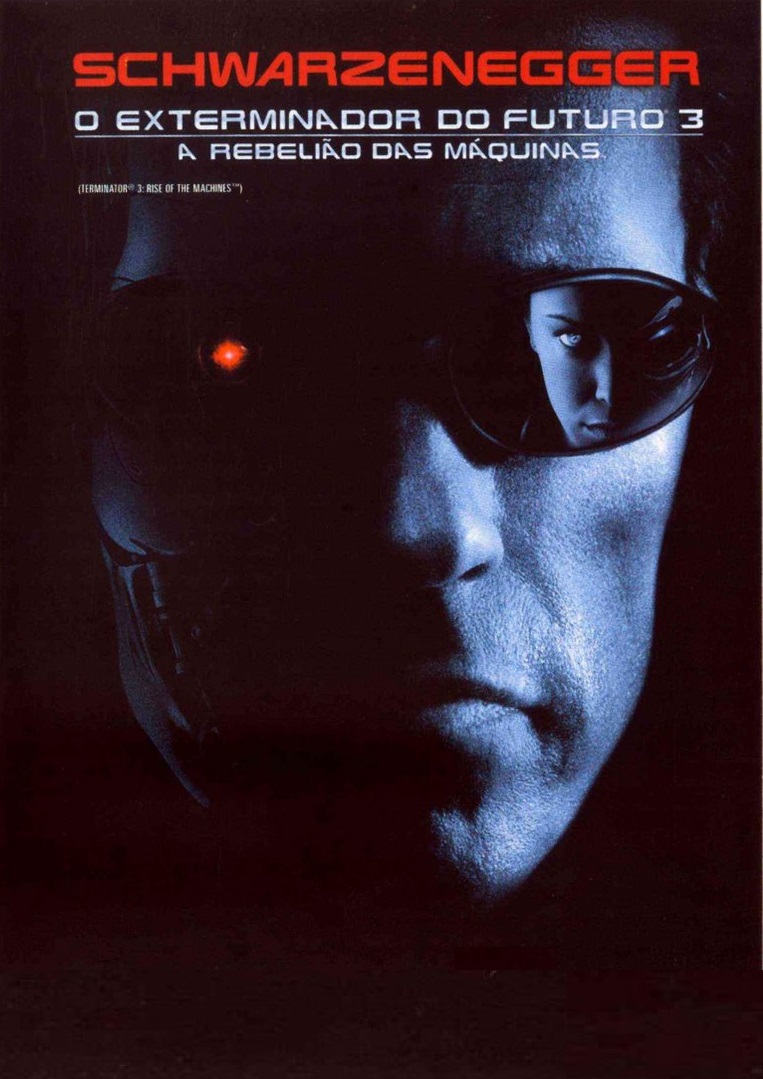

O nomadismo de John serve também como referência ao posto da cadeira de diretor da franquia, executada por Jonathan Mostow, bem como a péssima construção vilanesca da personagem de Kristanna Loken, T-X, que mostra-se primeiro com sensualidade extrema e, depois, desdenha de figuras estereotípicas femininas, tanto do arquétipo da moda, quanto da mulher preocupada com a outra. A análise abarca essa terrível problemática, que pode ser encarada como misógina, mas que é aplacada pelo fato de ser este um vilão. Além disso, um foco importante é dado na figura de Kate Brewster (Claire Danes), uma misteriosa mulher que teria uma parte importante na trama de O Exterminador do Futuro 3.

As duas figuras heroicas do filmes são expostas de modo confuso. John Connor é um sujeito maltrapilho, que não inspira confiança e que se medica com medicamentos veterinários; já o Exterminador age de modo diferente, se aproximando nu de um clube das mulheres.

É engraçado o modo como o roteiro trata John: um homem adulto, assustado, enjaulado diante da paranoia herdada de sua mãe, que destruiu por completo sua autoestima e o deixou à mercê da bondade de uma mulher pseudo desconhecida. Qualquer boa intenção em retratar o stress pós-trauma vai por água abaixo diante das cenas repetidas que sequer se aproximam do impacto dos primeiros filmes, bem como a construção fraca tanto das cenas de ação quanto da figura do vilão.

Mesmo o action hero parece cansado. Arnold Schwarzenegger aparenta fadiga física e psicológica, enfadado com o gênero de filmes que o tornaria famoso o suficiente para candidatar-se ao cargo de governador da Califórnia. O primeiro momento de leve inspiração de sua personagem se dá aproximadamente aos 40 minutos de filme, quando ele revela que o Dia do Julgamento Final só foi adiado, e não evitado.

O caixão que o Exterminador usa para conter seu protegido é simbólico ao extremo, por homenagear o fim temporário que teria a franquia, relegada ao esquecimento graças ao fracasso do filme. A partir de 2003, a saga se bifurcaria, sendo levada para um seriado ruim, um spin off e uma continuação tosca, ambos de cabeças pensantes completamente diferentes. Uma esquizofrenia gigante por parte dos produtores, mais confusa que a formação poli mimética do vilão da fita.

O final dos dois exterminadores é completamente anticlimático, com a corrupção do ethos do herói que antes se redimiu. A brincadeira envolve a necessidade de T-800 em variar de lado, não se esquecendo de suas origens enquanto ativista pró-máquinas, um conceito válido e interessante, mal executado ao extremo.

Apesar de todos os tropeços ocorridos durante os quase 105 minutos de filme, o final, fundamentado nos fracos personagens, serve de alento, já que é a prova cabal de que não importa o quanto tente se mudar o destino; o mesmo segue inexorável. A inevitabilidade da destruição humana viria através de sua própria arrogância, mesmo que o argumento usado seja fundamentado no complexo de Frankenstein. Ainda assim, entrega-se muito pouco do que foi prometido para esta continuação, resultando em um filme pífio, que não provoca entusiasmo em qualquer fã da franquia.