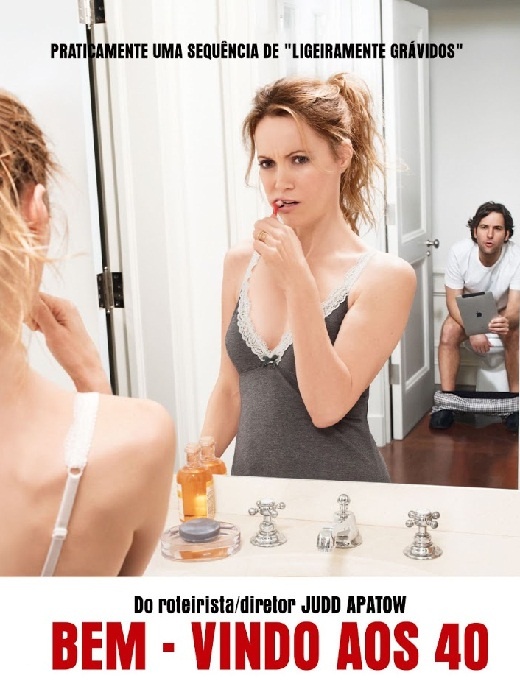

Estrelado por Paul Rudd e Leslie Mann, Bem-vindo aos 40 é o quarto filme dirigido Judd Apatow e daria sequência aos eventos ocorridos em Ligeiramente Grávidos, tomando como protagonistas um casal secundário do primeiro filme – apesar da caracterização diferente em quase tudo, pois, fora os membros da família, nenhum outro personagem é retomado.

A temática principal da obra é a passagem do tempo, o envelhecimento e as rejeições provenientes desses fatores. É curioso mostrar como um casal estável mente tanto um para o outro a fim de manter a relação de pé; o tempo inteiro Debbie (Leslie) e Pete (Rudd) estão em negação. O casal tem medo de confronto, mesmo que o embate não seja entre eles.

Há uma grande quantidade de tempo dedicado aos problemas do cotidiano financeiro da família. A instabilidade dos personagens é compreensível, visto o passado de cada um. Os traumas e problemas familiares de Pete e Debbie são expostos sem complacência, e o fato de ambos não terem por hábito mentir bem faz com que essas situações tornem-se ainda mais calamitosas. Personagens imperfeitos, irascíveis e facilmente atingíveis dão aos conflitos um caráter crível e verossímil.

Como estímulo visual, há algumas cenas com Megan Fox sem camisa, o que é sempre válido. O paralelo entre os corpos de Megan Fox e Leslie Mann ajuda a escancarar o declínio físico gradativo da mulher, um dos maiores medos femininos com o passar dos anos. Os seios de Leslie Mann estão ficando irrelevantes, pois apareceram recentemente em Eu Queria Ter a Sua Vida muito mais vívidos – o diretor parecia querer destacar a forma decadente como a personagem se enxerga.

As brigas entre um casal experimentado tendem a ser cada vez mais cruéis e implacáveis com o passar dos anos, e isso é mostrado de forma bastante crua. Num dos poucos momentos em que Pete e Debbie parecem unidos – em virtude de um antagonista externo em comum –, ainda assim eles permanecem longe: a câmera de Apatow flagra-os distantes, com um ângulo afastado deles, mostrando-os indo para o mesmo lugar, mas em carros diferentes, tomando direções opostas aos seus caminhos, mesmo após eles se “cruzarem”.

This is 40 não é uma comédia, é um drama leve, no estilo de Tá Rindo Do Quê com alguns elementos humorísticos. É uma jornada ao reencontro de um casal em crise que mostra como as agruras da meia-idade podem afetar o amor entre os cônjuges, e como estes podem viver juntos apesar de seus defeitos e fragilidades. A mensagem final é positiva, ainda que desencorajadora. Judd Apatow parece estar amadurecendo seu roteiro e direção cada vez mais, afastando-se do humor e tornando-se um realizador cada vez mais competente.