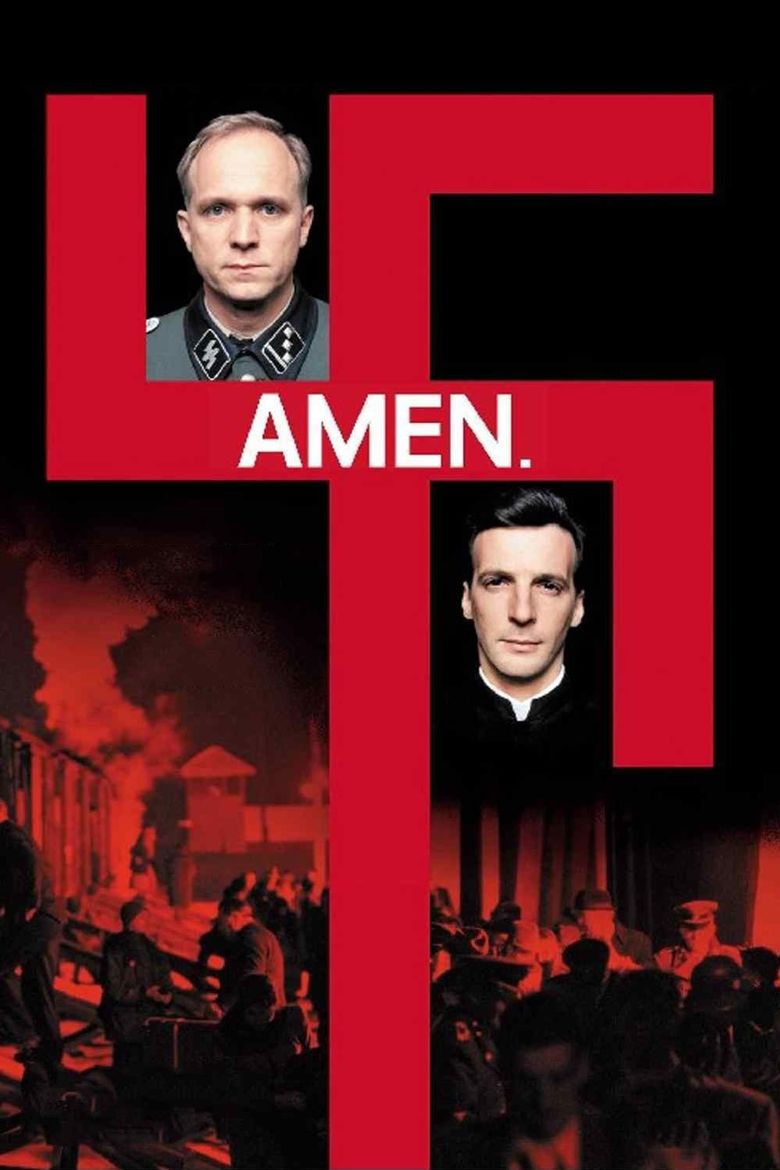

As primeiras cenas de Amém mostram Stephan Lux (Ovidiu Cuncea), um homem caminhando pelos corredores do que parece ser um lugar público, com arquitetura clássica, mas antes dele adentrar o interior da Liga das Nações de Genebra, ele calibra um pequeno revolver, e o guarda em seu terno. A postura resoluta, a roupa social e os papéis que distribui destoam demais de sua postura. Ele dá um discurso inflamado, denunciando os maus tratos que ocorrem naquela época, com os judeus, então encerra a própria vida em um ato simbólico, com um tiro no coração.

Constantin Costa-Gravas e seu corroteirista Jean-Claude Grumberg não inventaram esse episodio, Lux era um jornalista tcheco, e ele realmente se suicidou na Suíça em 3 de Julho de 1936 para alertar o mundo sobre o antissemitismo alemão. Em seus últimos momentos ele grita C’est le dernier coup, que se traduziria para Este é o golpe final, e o filme faz questão de logo após isso, mostrar todo uma marcha pelas ruas do país sede do Reich, louvando a suástica e o modo de vista ideológico da extrema direita, mostrando um estado forte, que oprimiria inclusive com Kurt Gerstein (Ulrich Tukur), um tenente que aos poucos ascende no exército nazista mas que tem a reprovação de sua esposa nesse esforço bélico.

Gerstein é um cientista, seus serviços militares se limitam basicamente a falar sobre um gás que ele desenvolveu para matar animais, o chamado Zyklon B. Em paralelo a isso, alguns outros tipos de manifestação aparecem em primeiro plano também, como a organização dos religiosos, capitaneados pelo papa que Marcel Iures interpreta. Aos poucos, o religioso vai inflamando mais e mais seus sermões, pregando contra a intolerância reinante. Não demoraria para o destino dos dois homens se encontrar.

Com apenas vinte minutos, o cientista percebe para que fins a SS e Gestapo usariam o gás que ele desenvolveu para matar pessoas. Ele não demora a começar a falar – até abertamente – sobre o mau uso de sua descoberta, e obviamente ele tenta trazer isso a antigos amigos, pessoas que combatiam os nazistas dentro da Alemanha, mas com a chegada da Guerra a prioridade passou a ser contra-atacar os inimigos, e não corrigir desmandos governamentais e crimes de intolerância.

É evidente que um período de guerra move todas as atenções para o front, e que preocupações mais triviais deixam de ser prioridade, mas igualar o massacre a todo um povo e classe a algo menor e desonesto em um nível absurdo. O estado bélico altera o bem estar social, e serve também para esconder atos tirânicos, normalizando uma série de atos, que passam a ser mais aceitáveis por conta do regime de exceção, mas quanto mais o tempo passa, a opinião pública internacional vê com maus olhos a isenção da autoridade papal. Afirma-se categoricamente que a isenção diante da injustiça é uma forma de apoio a intolerância.

Há uma sensação de agonia que invade o espectador ao assistir o drama que Costa-Gravas propõe. Todos os esforços do protagonista em denunciar a gravidade da segregação e dos assassinatos é recebido com desculpas da parte dos poderosos de que aquela não é a área de domínio dos mesmos. O jogo de empurra prossegue

Chega a assustar o fato de somente o padre Ricardo Fontana (Mathieu Kassovitz) ter disposição para enfrentar a tirania e o lugar comum, ao apoiar a tentativa de Kurt. Amém é lento, sua historia se desenrola de modo tão gradual que causa até agonia em alguns momentos, mas essa letargia é bem pensada, pois alem de refletir a letargia dos homens poderosos que poderiam se opor ao triste regime, ainda registra muito bem a alienação geral que ali ocorre.

Os momentos finais do longa variam entre a apreensão com o que o destino reservaria a Ricardo, e claro, se Gerstein conseguiria ou não seu intento, no entanto, isso tudo é conduzido de maneira demasiada morna, o que não seria um problema, já que se trata de uma historia real, mas se Costa-Gravas não procurou eximir seu filme de drama, poderia é claro ter dado mais emoção às curvas finais. Ainda assim, a resolução tendo pés fincados no realismo traz uma boa mensagem, com um letreiro no final, afirmando que o relatório serviu como matéria de comprovação do holocausto, e Gerstein sendo absolvido vinte anos depois de finalmente entregar os papéis.