Boyhood tem tudo – tudo sob medida – para ser um clássico da Sessão da Tarde. Infelizmente, o espaço vespertino de filmes na programação da emissora é de péssima qualidade, há muito alheio a apostar no êxito de outrora, como com A Lagoa Azul, Elvira ou Uma Babá Quase Perfeita. Filmes família (Lagoa já não é mais visto inocentemente como antes) que todo mundo curte e curtia, principalmente se houver um cachorro como cereja do bolo; se for falante, melhor ainda. No filme de Richard Linklater, filmado em 39 dias (1 mês e pouco) ao longo de 12 anos (1 ou 2 dias pra cada cena, talvez), não há animais nem nada “do barulho” que desde a época que começou a ser gravado já não funcionava mais com a plateia. A obra carrega em si, por excelência, no tratamento da narrativa, a alma leve dos anos 80 que fascina o espectador (sempre carente de modéstia) dos anos 2000, tempos complexos em que desejamos cada vez mais a simplicidade, o alívio, o despretensioso. Num mundo cheio de segundas e décimas intenções, quando encontramos um filme, livro ou música que invoca um quase extinto frescor lenitivo, a problemática teia social vigente, ah… Brisa no deserto.

Só que os méritos do filme de Linklater param por aí. O cara merece aplausos pela iniciativa de tornar o sonho real? Sem dúvida! Mas a tal da profundidade que muitos apontam em sua obra mais ambiciosa (e incomparável diante do valor de qualquer filme de sua trilogia romântica) não afunda muito na superfície da simplicidade do tempo, numa rasa exaltação da família e da riqueza da entidade familiar, como se uma homenagem a Era Uma Vez em Tóquio ou Pai e Filha – ópios soberbos sobre laços étnicos – ganhasse território americano nos moldes épicos do cinema de Yasujiro Ozu, impraticável por qualquer cineasta que não seja o próprio, tamanha a força de seu talento, sabedoria e leveza artística que nenhum outro, oriental ou não, conseguiu repetir até então. Linklater homenageia mesmo sem querer (querendo) a pureza de um Cinema leve e emocional ao extremo, mas acha contradição ao resgatar valores que já se repetiu em resgatar antes, e ao (simplesmente) focar 12 anos mundanos de uma família branca de classe média em fórmulas de publicidade que vendem a obra a partir de sua forma, e não do seu conteúdo, do recheio que iria, por fim, perfurar a validez do filme no tempo.

James Cameron levou de 10 a 15 anos para rodar Avatar, mas foi na sua revolução tecnológica e no seu conteúdo 3D puramente técnico que o filme honestamente se apoiou, e não no seu arremedo de história. Boyhood só é levemente mais nobre por transcender e preferir a carga dramática ao aspecto técnico, mas cujo status de proeminência da tola história de um menino e sua família chega a ser tão leve quanto uma formiga se comparada à grandeza dos longos anos de produção, tal um elefante numa balança desigual de destaques relevantes. Um filme que exalta e, devido à longa duração, superestima as digressões em uma história, pois vai e volta, vai e volta, entre o limite do agradável e descartável, o rico e o gratuito, coisa típica da Sessão global, também.

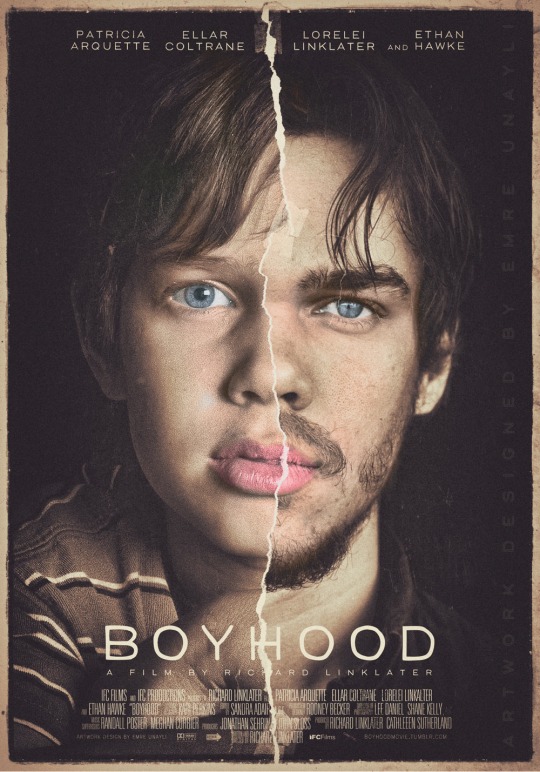

Na verdade, o que mais vale na obra não é nem a história, nem a duração das filmagens, mas sim o que de ambos os aspectos se pode extrair da plateia: o exercício da interpretação individual. O que mais cada um gosta em um filme e desgosta, se inspira para recriar na arte ou na vida, admira, reflete, se espelha ou repreende na tela é tão relativo quanto o gosto duvidável da direção irregular de Linklater, no começo compatível a um diretor de filmes amadores, ainda nos anos 90, terminando o filme de um jeito 100% carinhoso e paternal ao material que cultivou com tanto esmero, por mais de uma década. Certeza mesmo vem da ótima montagem em torno da obra, e acima de tudo, do talento à prova do tempo de Patricia Arquette, ótima como a matriarca que, quando vê barba no rosto do moleque, trava um diálogo emocionante sobre a brevidade das coisas, espécie de resumo do filme e a melhor cena de uma bijuteria que brilha, mas não é ouro. Deixemos ao tempo mostrar até aonde o brilho chega.