Desde Homem de Ferro 2, Scarlett Johansson prometia protagonizar um filme solo de sua personagem no universo Marvel. Na época, não se imaginava que isso só ocorreria mais de dez anos depois e, após diversos adiamentos agravados por uma pandemia, Viúva Negra estreou com algumas “estranhas” responsabilidades.

O longa de Cate Shortland tenta não só fazer jus a uma personagem querida do público, mas faz isso após ter seu fim mostrado em Vingadores: Ultimato. Além disso, ainda tem de pavimentar a passagem de bastão para o legado da personagem, apresentando a figura de Yelena de Florence Pugh.

A história possui algumas linhas temporais distintas. A primeira mostra a pequena Natasha Romanoff vivendo com uma família soviética, no estado de Ohio nos anos noventa, que finge ser um ajuntamento suburbano estadunidense. A segunda avança mais de vinte anos no futuro, brincando com elementos de filmes de espião, mexendo com crianças cobaias, abusos experimentais com mulheres, com direito a misturas de referencias bem diversas, como Stalker de Andrei Tarkovski e o filme galhofa de James Bond: 007: Contra o Foguete da Morte.

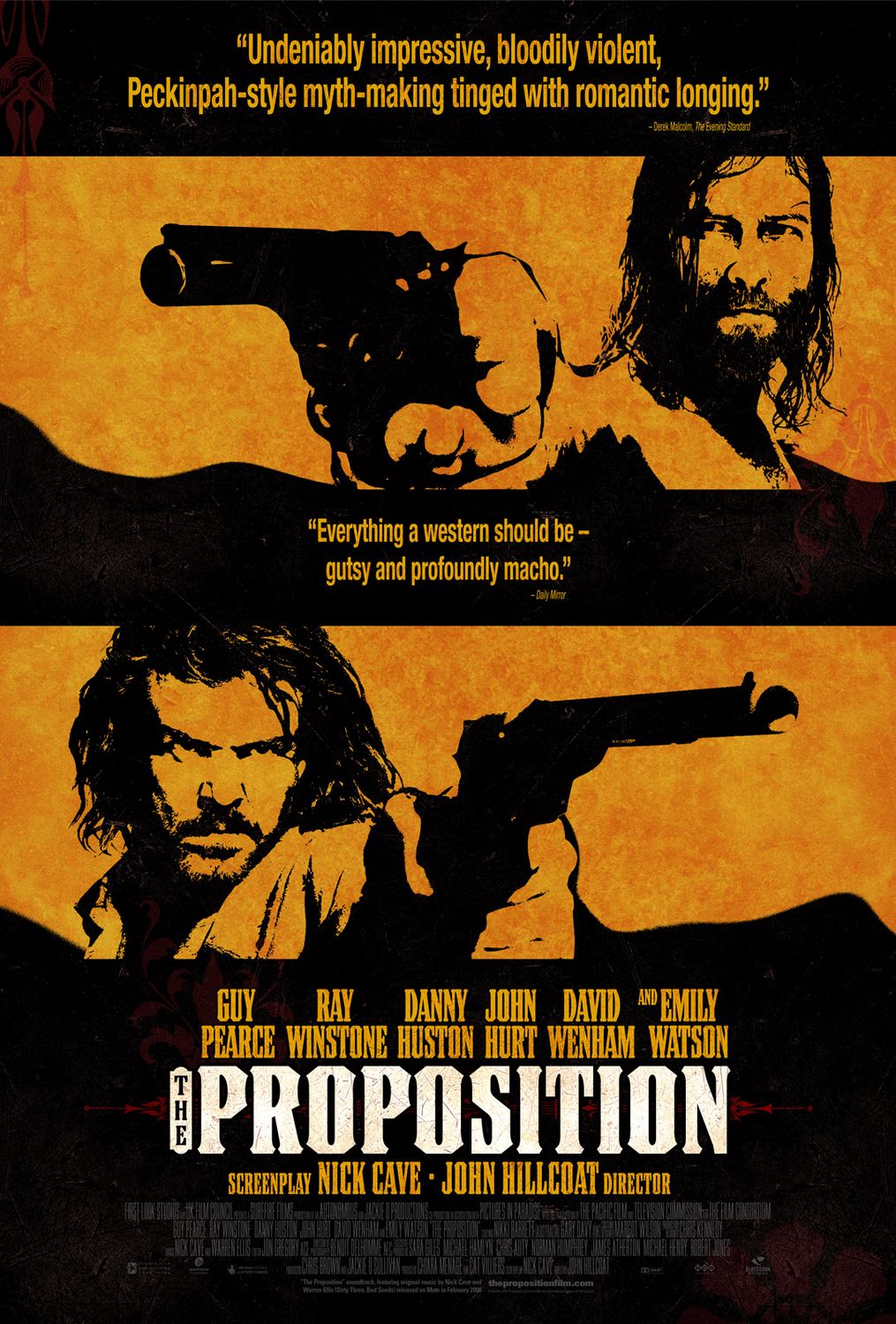

De positivo, há a utilização do vilão O Treinador que lembra um metal hero de tokusatsu. O visual arrojado é certamente um dos maiores acertos do filme, embora a historia de seu passado seja terrível. Esse, aliás, é uma produção que imita bem os maiores defeitos da Formula Marvel de fazer filme pós Kevin Feige. Possui atores famosos como antagonistas, completamente desperdiçados, como foi Jeff Daniels em Homem de Ferro ou Tim Roth em O Incrível Hulk. Aqui tanto Olga Kurylenko quanto Ray Winstone não são bem explorados mesmo quando tem tempo de tela.

Outro ponto positivo é o núcleo familiar que permite que David Harbour, Rachel Weisz, Pugh e Johansson convivam juntos. As partes divertidas são resultantes da inteiração entre eles, com discussões pontuais a respeito da abusiva rotina de quem tinha que fingir ser quem não era. Fora essa questão, o roteiro é raso. Não muito por conta de uma visão estereotipada dos soviéticos (que até existe, mas é tão inócua quanto a ausência de crítica ao nazismo em Capitão América: O Primeiro Vingador). Quem tinha expectativa de assistir algo no estilo Capitão América: O Soldado Invernal certamente se frustrou, pois mesmo nos momentos que exploram questões típicas de teoria da conspiração a trama não surpreende, talvez porque o mundo pós pandemia de Covid 19 é tão estranho que eventos de estranheza fictícia já não causam mais tanto choque.

As cenas de ação perdem força gradativamente ao longo da exibição. Até em Falcão e Soldado Invernal as cenas de luta são melhor pensadas. Não se teme pela vida de praticamente nenhum personagem, e isso compromete demais a crença na trama. Tudo é apressado e Viúva Negra parece um filme tardio, sem importância e imponência, deslocado demais do restante do universo Marvel recente. Assisti-lo após saber o fim de Natasha também não ajuda, e mesmo os temas importantes e as críticas políticas se diluem. Se o filme tivesse sido lançado nas Fases 2 ou 3 do universo Marvel, talvez se encaixasse melhor. No final, se destaca o bom desempenho de Pugh, carismática e com presença, mas em uma situação bastante distante de um hit da Marvel.