E no começo, tudo é festa. Eles e elas chegam em casa com flores, sorrisos, comida no forno, drinks pra lá e pra cá na iniciação de uma tarde amistosa que tem tudo pra dar certo, afinal, entre amigos está tudo bem. A gente já viu esse filme, essa estória um milhão de vezes (ou mais), principalmente em belas casas inglesas onde quase tudo rola por trás da serenidade aparente. Mesmo assim, A Festa não parece ter vontade alguma de reciclar conceitos narrativos e de aproveitamento da mise-en-scène criativa tão antigos quanto o próprio Cinema, quanto a própria arte de reunir meia dúzia de pessoas naturalmente diferentes em uma mesa sala, sob o mesmo teto, e ver o circo pegar fogo devido a própria natureza conflituosa que surge entre um, e outro.

Para comemorar a nomeação como Ministra da Saúde, Janet chama os amigos mais próximos a sua casa, afinal é uma data especial que não rola todo dia, só que a cineasta Sally Potter não tem O roteiro em mãos para ao menos conseguir brincar, decentemente, de Mike Nichols e Roman Polanksi. Até mesmo a escolha da imagem gratinada em preto e branco, nos dando o deleite de ver todas as matizes de prata que surgem dessa escolha estética, nos remetem ao desejo de recriar parte do clima, do charme e da força acachapante de um Quem Tem Medo da Virgínia Woolf?, conseguindo, no máximo, comparações honestas e mais humildes com Deus da Carnificina, o bom e “contido” filme esquecido de Polanski.

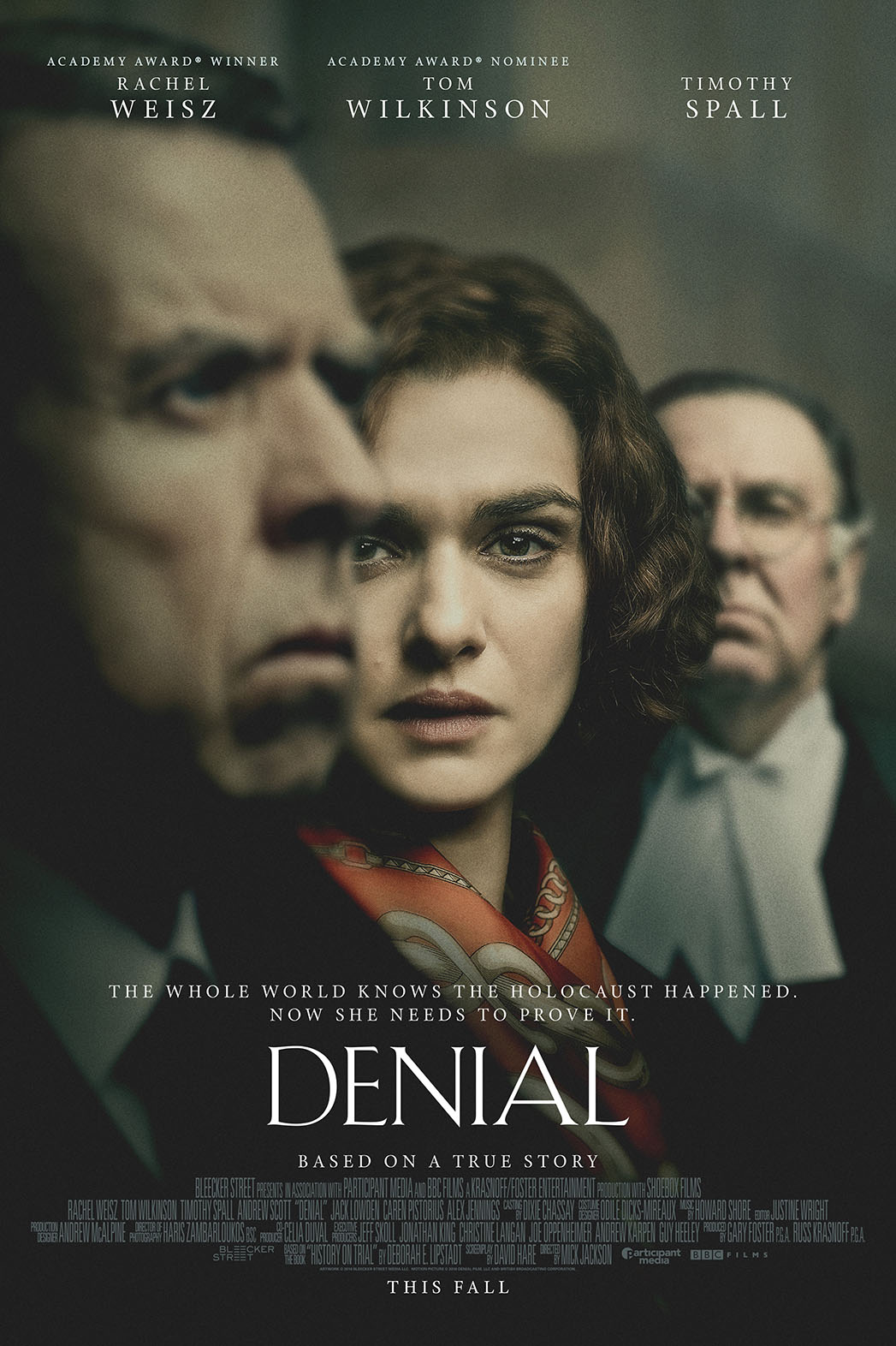

Duas características que francamente tem muito a ver com A Festa, uma vez que revelações começam a surgir entre suas personagens que parecem pertencer com suas raízes aos cômodos e aquela mobília, por onde dançam suas paranoias, seus vícios e o cansaço que começa a tomar conta dessa tarde coletiva, tal um demônio sorrateiro embaixo da cama fazendo um casal brigar ao invés de transar a noite. O filme é um verdadeiro show de atuações, da calmaria a flor-da-pele, e merece a alcunha de ser um palco dramático para um grande elenco, em especial o velho mestre Timothy Spall, impressionantemente magro, em fascinante e silenciosa presença em cena.

Ele é o velho sol no qual todos gravitam em volta, e quando anuncia ter prazo de vida, o filme de Potter, um elegante turista pela terra do banal e do lugar-comum, vira uma catarse semi esquizofrênica onde ninguém sabe o que fazer, e muito menos o que há para se perder. Assistir a adultos e idosos convidados por Janet agindo de forma cada vez mais inconsequente, voltando a essência da adolescência que cabe em suas ações, é divertido por demais, e apenas por isso a sessão aqui vale a pena – Potter tem um ótimo ritmo narrativo. A ironia e o absurdo de certas situações casa-se perfeitamente bem com o julgamento do personagem de Spall, sempre em sua poltrona e que começa a ser interrogado por suas ações que começa a confessar; um Dionísio arrependido a caminho da cova, fazendo sua esposa se revirar e se morder no túmulo antes dele.

Contudo, com os préstimos devidos, porque o banal A Festa não decola a ponto de extravasar o ótimo filme que existe, em todo o seu potencial embrionário? Talvez haja uma categoria cinematográfica (e que certamente pode se estender para outras formas de arte) de certas obras que não precisam ser monumentais; nascem e veem a luz de um projeto para serem miniaturas, não grandes estátuas. Não há erro algum nisso, numa bela catarse simplista e produzida para ser assim, por mais que aqui fique na boca um gosto forte de quero mais, e uma sensação suspeita que Potter não soube extrair do seu projeto, sucesso no Festival de Berlim de 2017, nada de fato marcante para se destacar entre tantos outros murais sobre as relações humanas que nos guiam, rumo ao céu, rumo ao inferno que está nos outros. Não só nos outros.