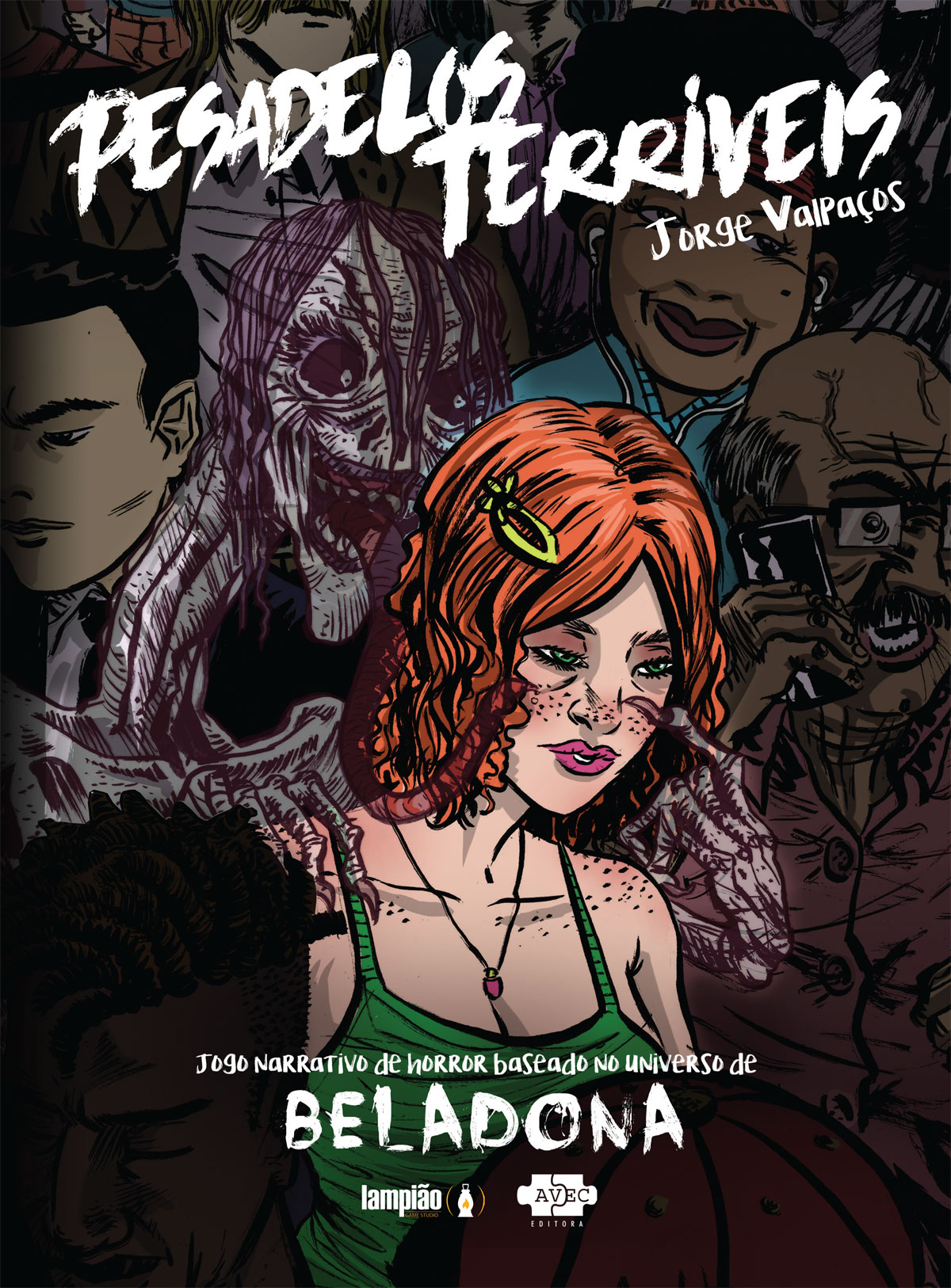

Jorge Valpaços é o autor de Pesadelos Terríveis, RPG de horror baseado na graphic novel Beladona. O Vortex Cultural conversou com o autor, e falamos sobre seus projetos, o mercado de RPGs e lançamentos futuros.

Antes de começar, uma dúvida que não me sai da cabeça: por que o título Pesadelos Terríveis, e não apenas Beladona RPG?

Olá amigos, em primeiro lugar é um prazer trocar ideias com vocês do Vortex Cultural. Muito bom começarmos com essa pergunta. A escolha do título se relaciona ao conceito em torno do projeto, visando ser algo mais amplo que o universo em torno dos quadrinhos. Pesadelos Terríveis trata do universo expandido da HQ Beladona. Em Beladona há a história de Samantha, porém, ao lado da narrativa se constrói um universo ficcional com alguns conceitos-chaves que sustentam a relação com o sobrenatural, sendo possível contar diferentes histórias seguindo as premissas criadas na narrativa de Ana Recalde e Denis Mello. Pesadelos Terríveis (que inclusive é parte da vinheta das primeiras páginas da HQ), encerra enquanto título o conceito de proporcionar histórias em quaisquer cenários, bastando que haja sonhadores, medo, loucura e, obviamente, Pesadelos Terríveis.

Pesadelos Terríveis não é seu primeiro trabalho com RPG. Conte-nos sobre sua trajetória como game designer.

Eu integro um grupo de produção de jogos chamado Lampião Game Studio. O primeiro título com publicação editorial foi em parceria com o grande amigo Rafão Araújo, chamado Déloyal. Trata-se de um jogo centrado na experiência de busca pela Liberdade em um território invadido, no qual os jogadores interpretam membros de uma Resistência. Esse jogo foi publicado pela editora Pensamento Coletivo por meio de um financiamento coletivo bem-sucedido. Porém, antes deste título, já esboçava produções em torno de jogos de forma amadora. Paulatinamente, estudei (e ainda estudo) elementos em torno da criação de jogos e me desafio a cada publicação.

Temos, felizmente, a rotina de criação de diversos títulos, sendo muitos gratuitos sob o selo do Lampião Game Studio. Um elemento que sempre está em minha mente, para além da acessibilidade dos jogos e da clareza ao comunicar a experiência pretendida, é o diálogo com os jogadores, visando incorporar críticas, boas práticas, ouvir o que é proposto e, sobretudo, fornecer material de suporte contínuo aos títulos publicados. Não é em vão que temos aventuras e materiais de apoio para todos os nossos jogos, e isto já se faz presente em Pesadelos Terríveis. Basta acompanhar o blog da Editora Avec e do Lampião Game Studio para baixar estes materiais.

O que levou à produção de um RPG baseado na graphic novel Beladona?

Eu sou um fã de quadrinhos de terror e um grande fã das obras da Ana Recalde. Soma-se a isso o traço marcante e inconfundível de Denis Mello. Quando recebi o convite dos autores para produzir o jogo, confesso que houve um misto de euforia e medo, afinal eu não queria estragar tudo. Sim, fiquei bem preocupado no início. Mas foi bom, não é mesmo? Isso me motivou a seguir com muita cautela, buscando fazer o melhor possível.

E por jogar RPGs de terror há bastante tempo, tinha de propor algo que fosse simples, adequado a um universo único e que não repetisse a proposta de outros jogos. Foi um pouco complicado o processo, e posso dizer que tive Pesadelos Terríveis criando o jogo (risos). Mas esse desafio foi muito importante para mim, e para repensar a própria relação em torno de produtos culturais nacionais. Temos em Pesadelos Terríveis um incrível ciclo transmídia. Beladona se iniciou como webcomic, houve um financiamento coletivo exitoso, prêmios, adaptação para teatro, mais premiações e um jogo. Tudo isso, com apoio do público e da crítica especializada, demonstrando que iniciativas nacionais, quando feitas com esmero, carinho e atenção, são reconhecidas.

Como foi o processo criativo durante o desenvolvimento do jogo? Você manteve contato frequente com a Ana (Recalde, autora da graphic novel) e o Denis (Mello, ilustrador)? Eles ajudaram com ideias, trocando de lugar como autores – assim como os Sonhadores do jogo – ou cada um teve seu trabalho bem delimitado?

O processo foi intenso. Todos nós conversamos bastante durante o processo, havendo feedbacks em cada teste, em cada capítulo que avançava. Foi incrível ter ilustrações novas e exclusivas ao RPG criadas pelo Denis, casando perfeitamente com a proposta do jogo. O mesmo pode ser dito com a produção ficcional da Ana, que narrou comigo o playtest final do jogo, com os apoiadores do financiamento coletivo. A sinergia foi extremamente positiva! Eu trabalhei com toda a equipe, e incluo Vitor Coelho que fez uma diagramação incrível e Artur Vecchi, um excelente editor, nessa trupe!

Pesadelos Terríveis é um jogo muito mais baseado em narrativa do que regras – tanto que não existe nenhuma tabela para geração de traços, traumas, medos e poderes. Ele também coloca o jogador no lugar do mestre em várias situações. Quais as principais diferenças que o público irá encontrar nele, em relação a outros jogos narrativos?

Opa, essa é uma questão um pouco complexa. Mas é muito bom abrir a caixa do design. Está sendo uma ótima entrevista, pois é algo muito bacana poder conversar sobre esses temas. Vou tentar explicar com cautela, mas confesso que não é algo muito simples. Vamos nessa?

Tenho a discordar da afirmação que Pesadelos Terríveis não seja um jogo com um peso sobre suas regras. Na verdade há até um bom número de regras, mas o propósito delas é um tanto distinto do que se apresenta em outros jogos. No lugar de um sucesso em um teste determinar o cumprimento de uma tarefa, ele concede o direito narrativo de encerrar uma Cena. O desenho das regras de Pesadelos Terríveis não se dá no sistema mecânico em torno do lance de dados, mas no método que é proposto para o desencadeamento da narrativa. Podemos dizer que o sistema é todo orientado à condução do fluxo narrativo, gerando suspeição e incerteza aos jogadores, estimulando-os a usar todos os seus recursos para Seguir ou Fugir (como em um Conto de Terror), ainda que isso os exponha aos Medos.

Uma diferença que se apresenta a outros jogos é a presença de um controlador de fluxo e intensidade da narrativa (os Riscos que são atrelados às Cenas pelo Narrador e ocultados dos jogadores). E, em torno de cada Cena temos uma resolução de Conflitos por meio do acionamento de elementos que atestem a coerência das partes do Conflito em face às intenções propostas. Assim sendo, ao jogar Pesadelos Terríveis, não teremos números nas fichas/planilhas que serão modificadores, mas frases e elementos narrativos que poderão ser utilizados como recursos pelos jogadores. Nesse sentido, a relação entre a personagem com a as intenções propostas pelo jogador (seu ancoramento ficcional), determina a margem de ação em cada Cena enquadrada.

Ah, e quanto às tabelas pré-construídas de traços, traumas, etc., a ideia é justamente buscar a coerência ficcional ao criar um Sonhador. Como cada protagonista é um alicerce da história de Nosso Mundo (pois trata-se de um jogo de horror pessoal, com enfoque sobrenatural metafórico à psiquê humana), a apresentação de elementos constitutivos de sua existência tornaria a criação de protagonistas despersonalizada, ainda que seja possível tomar um destes elementos como gerador para a história da personagem. Por exemplo, você pode criar uma personagem após consultar uma lista de Medos. E essa lista de Medos é facilmente acessível, sendo um dos materiais de suporte gratuito que disponibilizaremos.

Grande parte do horror de Pesadelos Terríveis se dá devido ao contato presencial, olho no olho, entre os jogadores. Com o crescimento das redes sociais e da tecnologia, muitos jogadores de cidades, estados e até países diferentes encontraram meios de jogar de forma não-presencial. Existem planos para levar Beladona para plataformas digitais como o Roll20? É possível manter o clima de horror do jogo em formas não-presenciais?

O sistema de jogo que faz com que haja Riscos ocultos em cada Cena, a possibilidade da aquisição de Traumas Psicológicos ao usar Poderes e o próprio sistema de progressão (horizontal, baseado em escolhas que podem afundar seu Sonhador em uma espiral de Medo e Loucura) são elementos que tornam a experiência de terror intrínseca ao sistema de jogo, sendo experienciado mesmo em jogos não-presenciais. Durante o processo de desenvolvimento do jogo, foram marcadas sessões não-presenciais com os apoiadores da HQ Beladona justamente para testar esses elementos. O desafio de design era justamente este: muito se fala sobre a questão do “olho no olho” para a criação da experiência de medo em jogos de RPG. Mas isso se deve ao design do jogo ou à performance do condutor do jogo? Criar um jogo que potencialize o temor cada vez que os dados fossem tomados foi uma meta de design, sendo o próprio lance de dados algo que não deveria ser banalizado. Foi justamente por isso que, para além de playtests presenciais, Pesadelos Terríveis foi testado e apurado em jogos apenas por áudio, por áudio e vídeo e até via texto.

Então, acho que sim, é possível manter o clima de horror em jogos não-presenciais, sobretudo quando houver regras coerentes à proposta, predisposição dos participantes e compreensão pelo Narrador. E sobre levá-lo ao Roll20, uma vez que a planilha é basicamente textual e as paradas de dados são definidas por atalhos simples, já presentes no aplicativo (por exemplo, /roll 2d6k1 seria o atalho para o lance de 2 dados de Traços em Pesadelos Terríveis), a portabilidade é tão simples que já podemos dizer que está feita. 😉

O gênero horror já foi muito popular no país, principalmente nos anos 90, mas tem perdido espaço nas últimas quase duas décadas após a 3ª edição de Dungeons & Dragons. Com o crescente mercado de RPGs nacionais, Pesadelos Terríveis preencheria essa lacuna?

Não sei ao certo se o gênero de horror tenha perdido espaço. Pensando em jogos independentes nacionais publicados, por exemplo, temos Abismo Infinito e Terra Devastada, de John Bogéa e A Fita, de Diego Astaurete. São três jogos narrativos de horror com temáticas bem diferentes que foram publicados com sucesso. E há toda a apreensão da comunidade em torno de Belregard: Cinzas de um Mundo Derrotado, título de terror medieval de Jefferson Neves e Rafão Araujo a ser publicado em breve.

Nestes últimos anos, tivemos a publicação de Chamado de Cthulhu, Rastro de Cthulhu, Kuro, o Compêndio de Horror e o cenário Accursed de Savage Worlds, apenas para comentar os títulos de grandes editoras no Brasil nos últimos anos. E ainda há uma grande comunidade que joga jogos que não foram publicados no Brasil ou tiveram sua publicação descontinuada, sendo presentes até os dias de hoje com grande força, em eventos nacionais (cito o CofD Day – Chronicle of Darkness Day – que ocorre simultaneamente em cidades por todo o Brasil.

Neste sentido, não creio que Pesadelos Terríveis preencha uma lacuna ou dispute mercado. Temos títulos excelentes e acho que muitos dos jogadores de outros jogos de terror encontrarão uma proposta nova em Pesadelos Terríveis e quem nunca jogou jogos de terror ou ainda quem nunca jogou RPG poderá ter esse como seu jogo inicial. E esse diálogo, essa troca entre diversas experiências possíveis é extremamente positiva para a formação e sustentação da comunidade de jogos com essa temática.

Existem planos para mais livros ligados ao cenário, como suplementos ou “aventuras” prontas? Quais seus próximos projetos para o RPG nacional?

Sim! E isso já está acontecendo. Felizmente teremos muito material de suporte aos jogos, com geradores, ganchos, suplementos, etc. E tudo isso é gratuito, basta acessar as páginas do Lampião Game Studio e da Editora Avec. Nos próximos dias, por exemplo, teremos uma adaptação completa para um cenário que… hum… vai agradar bastante a comunidade gamer (mas não posso falar muito por enquanto, rs).

Quanto aos próximos projetos, para além da dedicação aos títulos do Lampião (houve há pouco a publicação de Causos RPG, um RPG sobre lendas urbanas e folclóricas nacionais), e ao suporte aos jogos, como Déloyal, desenvolvo nesse momento dois jogos. Um deles chama-se Duello (junto ao Diego Bernard e ao Rafão Araújo), e é um jogo ágil da linha independente do Lampião sobre a jornada de autodescobrimento de combatentes.

O segundo projeto tem um fôlego maior e é desenvolvido em conjunto ao amigo Bruno Prosaiko, um jogo no qual os protagonistas são membros de uma agência de investigação que trata de fenômenos sobrenaturais. Arquivos Paranormais (este jogo) será modular, então o grupo de jogo criará a Agência, podendo emular jogos mais cômicos e heroicos com uma experiência como MIB – Homens de Preto, algo conspiratório como Arquivo X ou ainda um flerte sobrenatural mais aberto, como proposto em Hellblazer, e é claro, o diálogo é intenso com obras nacionais, como Guanabara Real, de André Cordenonsi, Nikelen Witter e Enéias Tavares.

Muito obrigado pelo espaço e sucesso a todos do Vortex Cultural!

–

O Vortex Cultural agradece a toda equipe da AVEC Editora pela oportunidade e especialmente ao autor pela atenção!

Quinze anos após o primeiro filme da franquia, O Chamado 3 parece uma grande oportunidade desperdiçada. A história de Samara Morgan (a contorcionista Bonnie Morgan), explorada na estreia do diretor F. Javier Guetierrez, pode até ser interessante, mas peca pela falta de ritmo e indecisão na escolha do tom. A cena inicial no avião não se conecta com o resto do filme, servindo apenas para introduzir a maldição dos “sete dias” e frustrar o espectador, que não verá algo tão grandioso durante o restante da projeção.

Quinze anos após o primeiro filme da franquia, O Chamado 3 parece uma grande oportunidade desperdiçada. A história de Samara Morgan (a contorcionista Bonnie Morgan), explorada na estreia do diretor F. Javier Guetierrez, pode até ser interessante, mas peca pela falta de ritmo e indecisão na escolha do tom. A cena inicial no avião não se conecta com o resto do filme, servindo apenas para introduzir a maldição dos “sete dias” e frustrar o espectador, que não verá algo tão grandioso durante o restante da projeção.