07Fazendo um breve exercício de reflexão é possível perceber que o racismo e seus temas correlatos nunca tiveram uma margem de discussão tão ampla quanto no momento atual. Diversos fatores contribuem para que a causa negra seja levada ao centro das conversas em redes sociais, na mídia tradicional e, sobretudo, no mundo da cultura pop. O impacto causado pela polêmica do #OscarsSoWhite, onde diversos atores e atrizes negros boicotaram uma das edições mais brancas da premiação, alegando falta de representatividade do artista negro entre os indicados, somou-se ao quase simultâneo momento de enfrentamento protagonizado pelo movimento negro nos Estados Unidos. A tag #BlackLivesMatter tomou conta do Twitter e transbordou para os noticiários após policiais assassinarem Michael Brown e Eric Garner, no Missouri e em Nova Iorque, respectivamente. O que os dois jovens tinham em comum? Eram negros.

Algum tempo se passou, mas o assunto continua efervescente e foi neste contexto que a Netflix lançou, na primeira semana de maio, seu novo seriado intitulado Dear White People – ou, em bom Português, Cara Gente Branca. A série chegou ao sistema de streaming logo após o barulho causado pela, não menos importante, 13 Reasons Why. Com um objetivo bastante delicado, ao longo dos dez episódios componentes desta primeira temporada, os roteiristas arriscaram fazer humor não-convencional, temperado com drama e uma forte veia social como sustentáculo desta que já pode ser considerada uma das produções mais sinceras que tocam a questão racial.

No núcleo da trama está Sam, uma menina negra de pele clara (sim, esse termo existe) que ancora um programa de rádio na Universidade de Winchester. Como a instituição de ensino é composta pela elite branca, Sam encontra em seu programa o espaço necessário para manter acesa a chama da resistência negra entre os estudantes. Curiosamente, a personagem mantém um relacionamento amoroso com um jovem branco. Fato que desperta na trama mais uma das subpautas do movimento negro, os relacionamentos inter-raciais. A maneira como o roteiro aborda o tema, apresentando os dilemas de uma relação entre pessoas de raça diferentes mostra, inclusive, que o próprio movimento negro precisa refletir acerca desta questão.

Ao longo dos outros nove episódios desta primeira temporada, acompanhamos o contexto dos demais estudantes negros da universidade. São explorados assuntos como homossexualidade negra, hiperssexualização dos corpos negros, solidão da mulher negra, apropriação cultural, criminalização do indivíduo negro entre tantas outras verticais unidas por uma só motivação: o preconceito. Cada episódio narra a perspectiva de um dos personagens pertencentes ao movimento negro de Winchester e é esta dinâmica textual que confere ritmo, autenticidade e alma ao seriado.

Três diretores principais de cena se revezaram no comando da equipe técnica e do corpo de atores. Entre eles, Barry Jenkins, diretor de Moonlight, vencedor do Oscar 2017. Jenkins dirigiu o quinto episódio da série, dedicado ao personagem Reggie, que representa a ala mais radical do movimento negro e, consequentemente, a ala que mais sofre toda a sorte de preconceitos. Não por acaso, esta quinta parte é a sequência mais densa da temporada. É possível sentir uma diferença gritante do tom empregado, por exemplo, no segundo episódio, um dos mais fracos. A partir da história de Reggie, a série ganha novos contornos e conflui para um lugar bastante interessante.

São muitos os elementos que fazem desta série um marco. Além de ter uma temática que chama a atenção por si só, Dear White People é um liquidificador de referências pop que ri de tudo e de todos, inclusive de uma das personalidades negras mais poderosas da indústria do entretenimento. A série Scandal, da autora e roteirista Shonda Rhimes é parodiada ao extremo por apresentar uma versão higienizada e pouco realista de uma protagonista negra poderosa e bem sucedida que se apresenta como subserviente em seu envolvimento amoroso com um branco.

Do ponto de vista técnico e visual, a série peca ao manter a mesma fotografia e composição de cenas em todos os seus episódios. Personagens diferentes pedem óticas diferentes e isso deveria modificar também as cores impressas em cada um dos capítulos. A parte isso, o que sobra é um mergulho nada raso, embora leve, nos problemas vividos por uma população negra inteligente, estudada e engajada que, portanto, tem no tom da pele o único motivador para as dificuldades que vive.

–

Texto de autoria Marlon Eduardo Faria.

https://www.youtube.com/watch?v=ac6X4EYIH9Y

Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook, e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.

Um dos temas mais recorrentes na história do cinema, sem dúvidas, são as neuroses humanas e suas derivações. De

Um dos temas mais recorrentes na história do cinema, sem dúvidas, são as neuroses humanas e suas derivações. De

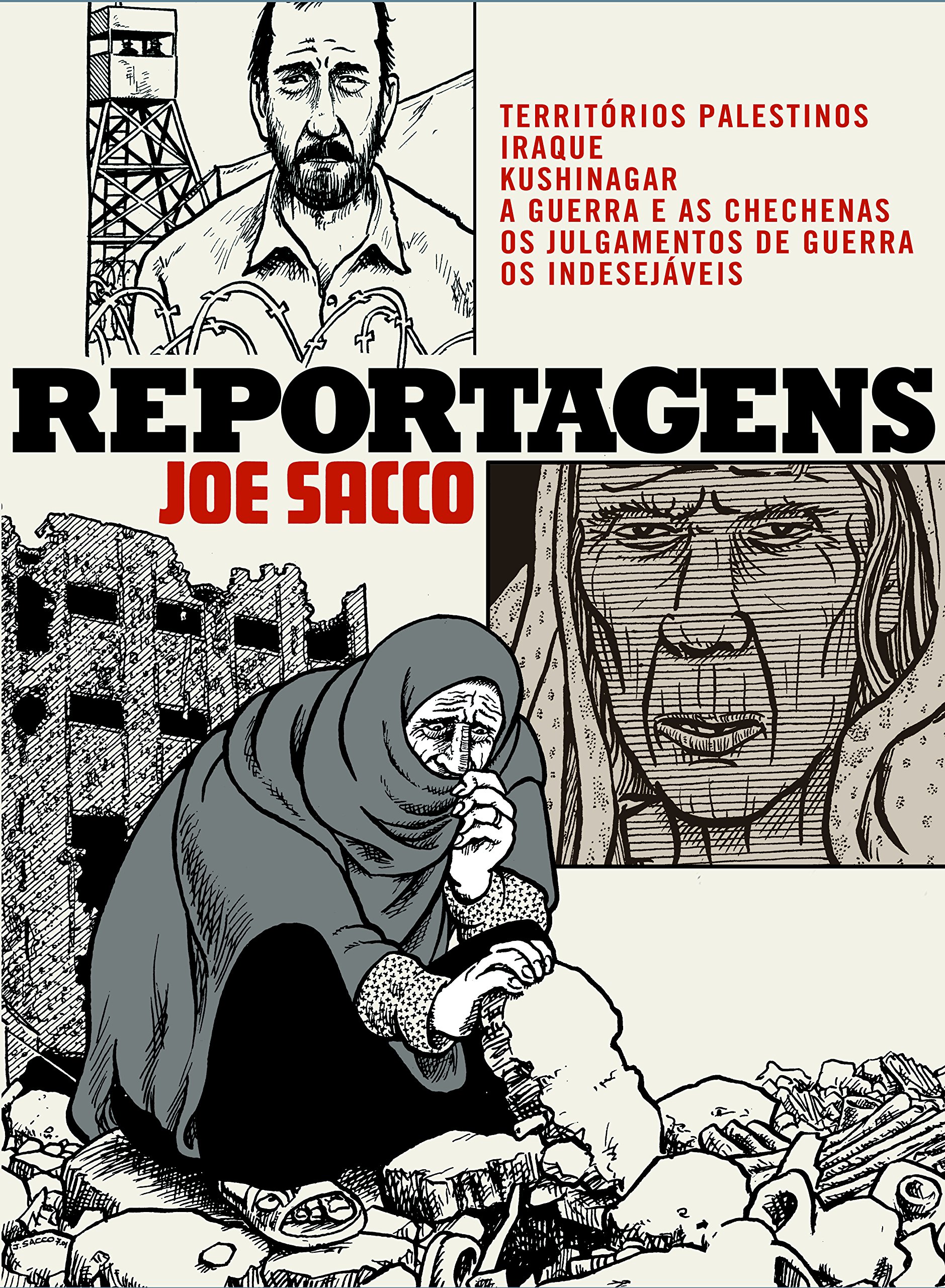

Joe Sacco: o jornalismo é quadrinho e vice-versa

Joe Sacco: o jornalismo é quadrinho e vice-versa

Aparentemente leve e fácil, Amor & Amizade (Love & Friendship) é um filme bem diferente do que estamos acostumados a ver por aí, tanto pelo seu cinismo quanto pela impressão que ele pode causar após os créditos finais. Não é uma produção que é fácil rotular como boa ou ruim, vai bem além disso, e ir além é a principal característica desse longa escrito e dirigido por Whit Stillman.

Aparentemente leve e fácil, Amor & Amizade (Love & Friendship) é um filme bem diferente do que estamos acostumados a ver por aí, tanto pelo seu cinismo quanto pela impressão que ele pode causar após os créditos finais. Não é uma produção que é fácil rotular como boa ou ruim, vai bem além disso, e ir além é a principal característica desse longa escrito e dirigido por Whit Stillman.

O dito cinema “liberal” americano vez ou outra entrega filmes promissores com interessantes e profundos debates sobre temas que estão em evidência na sociedade. Porém, quando se faz cinema com um objetivo apenas político sem sensibilidade artística e subestimando o espectador, por vezes temos filmes que apenas raspam na beira de discussões interessantes, mas passam longe de trazer qualquer debate verdadeiramente profundo sobre o que se propõe, e este é o maior problema da nova produção do diretor John Madden, chamado Armas na Mesa (Miss Sloane).

O dito cinema “liberal” americano vez ou outra entrega filmes promissores com interessantes e profundos debates sobre temas que estão em evidência na sociedade. Porém, quando se faz cinema com um objetivo apenas político sem sensibilidade artística e subestimando o espectador, por vezes temos filmes que apenas raspam na beira de discussões interessantes, mas passam longe de trazer qualquer debate verdadeiramente profundo sobre o que se propõe, e este é o maior problema da nova produção do diretor John Madden, chamado Armas na Mesa (Miss Sloane).

Relações familiares conturbadas não são exatamente um tema novo e original para o cinema. O mesmo pode-se dizer de produções que abordam a rotina workaholic e seus desdobramentos na vida pessoal dos envolvidos. Um Homem de Família (A Family Man) consegue a proeza de unir ambos os temas de maneira previsível, porém com boas reflexões e alguma boa lição em seu desfecho.

Relações familiares conturbadas não são exatamente um tema novo e original para o cinema. O mesmo pode-se dizer de produções que abordam a rotina workaholic e seus desdobramentos na vida pessoal dos envolvidos. Um Homem de Família (A Family Man) consegue a proeza de unir ambos os temas de maneira previsível, porém com boas reflexões e alguma boa lição em seu desfecho.

Ícaro é um garoto de 9 anos que responde pelo atípico apelido “Abobrinha”. Logo nos minutos iniciais acompanharemos sua vida sendo totalmente transformada pela súbita morte de sua mãe, fazendo assim com que o garoto seja transferido para um lar adotivo. Já dentro do orfanato, “Abobrinha” irá se deparar com diversas outras crianças marcadas cada qual por situações estruturais familiares complexas. Nota-se pela personalidade dos jovens em questão o quão afetados eles são, por suas respectivas condições e seus traumas traumas inerentes. Enquanto a mãe de Abobrinha padecia com o alcoolismo, o pai de seu amigo de internato, Simon, sofria de dependência química e assim por conseguinte vamos descobrindo aos poucos novos e dramáticos conflitos das outras tantas crianças residentes dali e suas particularidades.

Ícaro é um garoto de 9 anos que responde pelo atípico apelido “Abobrinha”. Logo nos minutos iniciais acompanharemos sua vida sendo totalmente transformada pela súbita morte de sua mãe, fazendo assim com que o garoto seja transferido para um lar adotivo. Já dentro do orfanato, “Abobrinha” irá se deparar com diversas outras crianças marcadas cada qual por situações estruturais familiares complexas. Nota-se pela personalidade dos jovens em questão o quão afetados eles são, por suas respectivas condições e seus traumas traumas inerentes. Enquanto a mãe de Abobrinha padecia com o alcoolismo, o pai de seu amigo de internato, Simon, sofria de dependência química e assim por conseguinte vamos descobrindo aos poucos novos e dramáticos conflitos das outras tantas crianças residentes dali e suas particularidades.

Filmes sobre senhores de idade avançada que se tornam vizinhos incômodos não são raridade. De tempos em tempos, surge um novo feel-good movie destinado a temática, geralmente abraçando os clichês da reclusão doméstica, da amargura social e da catarse causada pelo contato com um personagem mais jovem. Tendo em vista esse lugar comum, é com dignidade e inteligência que Um Homem Chamado Ove (En man som heter Ove, 2015) abraça os clichês sem tomá-los como objetivos, e ao fazê-lo, simultaneamente cria espaço para passar suas próprias particularidades.

Filmes sobre senhores de idade avançada que se tornam vizinhos incômodos não são raridade. De tempos em tempos, surge um novo feel-good movie destinado a temática, geralmente abraçando os clichês da reclusão doméstica, da amargura social e da catarse causada pelo contato com um personagem mais jovem. Tendo em vista esse lugar comum, é com dignidade e inteligência que Um Homem Chamado Ove (En man som heter Ove, 2015) abraça os clichês sem tomá-los como objetivos, e ao fazê-lo, simultaneamente cria espaço para passar suas próprias particularidades.

Estreando em Cannes como um divisor de águas (fato que se tornou evidente pelas vaias que brotavam nos intervalos das palmas), o novo feito da dupla Assayas-Stewart é, no mínimo, algo para entrar na lista de prioridades de qualquer um que se interesse por cinema. E a frase anterior pode até carregar um tom de autoridade, mas é nesses filmes de opiniões tão dissonantes que se encontra o que clama para ser visto e discutido, independente de quanto o telespectador amará ou odiará no final.

Estreando em Cannes como um divisor de águas (fato que se tornou evidente pelas vaias que brotavam nos intervalos das palmas), o novo feito da dupla Assayas-Stewart é, no mínimo, algo para entrar na lista de prioridades de qualquer um que se interesse por cinema. E a frase anterior pode até carregar um tom de autoridade, mas é nesses filmes de opiniões tão dissonantes que se encontra o que clama para ser visto e discutido, independente de quanto o telespectador amará ou odiará no final.

Pablo Larraín vem se consolidando como um dos diretores mais expressivos desta década. Na bagagem, carrega filmes importantes como

Pablo Larraín vem se consolidando como um dos diretores mais expressivos desta década. Na bagagem, carrega filmes importantes como