Atenção, este review contém alguns spoilers da série.

Atenção, este review contém alguns spoilers da série.

Infelizmente, Deadwood não é tão conhecida na internet pelos adoradores de séries, talvez por ser de época e ter como cenário o velho oeste americano ou mesmo por ter sido cancelada pela HBO após a terceira temporada devido aos altos custos de produção. Seja como for, a série criada por David Milch (também criador de Nova York Contra o Crime), mesmo com os 36 episódios, conseguiu de forma magistral recriar a cidade de Deadwood com seu clima instável de território livre, os mistérios do garimpo do ouro e, principalmente, os personagens históricos que a habitaram.

Sinopse: durante a turbulenta década de 1870, acompanhamos o período antes, durante e depois da anexação da cidade livre de Deadwood pelo estado da Dakota do Sul, transformando-se em território norte-americano.

As três temporadas se dividem quase que exatamente entre estas três fases: a primeira é a anterior à anexação e apresenta o clima clássico de velho oeste americano, de uma cidade sem lei que está em guerra eterna com os índios perto dali. Consolidando o elenco principal, ela se foca em mostrar basicamente a vida no local, que alternava entre o bar e as firulagens de Al Swearengen e as disputas dos garimpos de ouro das regiões em volta.

Ian McShane é o fucking c**ksu**er Al Swearengen.

Timothy Olyphant é o xerife durão Seth Bullock.

A série começa com a chegada na cidade de uma caravana, liderada pelo protagonista Seth Bullock e seu sócio na loja de ferragens Sol Star. No mesmo comboio estão Wild Bill Hickock com Charlie Utter e Calamity Jane, em uma cidade já dominada pelo dono do bar/saloon The Gem, Al Swearengen, que tem como comparsas Dan Dority e Johnny Burns, além do dono de hotel E.B Farnum e do médico Doc Cochran.

É logo no começo da série que vemos o clichê do gênero com a figura do lendário atirador Wild Bill Hickcok e a sua repercussão local. Porém, este clichê logo é superado nos primeiros episódios, principalmente ao focar nos dois protagonistas que se transformam em adversários: Seth Bullock e Al Swearengen.

A segunda temporada ganha com a chegada de um competidor à altura de Al, Cy Tolliver, que monta o seu próprio bar/saloon/puteiro Bella Union com sua ajudante e cafetina Jonnie Stubbs. Além disso, passa-se a mostrar para o espectador todo o processo de negociação com os delegados e juízes estaduais para ver qual estado anexaria a cidade, sempre liderados por Swearengen. É muito curioso ver todos os trâmites legais da época, além, é claro, da repercussão que isso irá gerar sobre todos os envolvidos, principalmente os que possuem negócio, como o jornalista A.W. Merrick, Al e Cy com os bares/saloons/puteiros, e, óbvio, os donos dos terrenos que estão procurando ouro.

É nesta metade que também se insere a figura de Francis Walcott, o procurador de George Hearst (pai de William Handolph Hearst, em que Orson Welles se baseou para criar o Cidadão Kane), que deseja comprar todo o garimpo de ouro, e toda a mudança que Hearst trará para a cidade na última temporada. Nesta metade insere-se a figura da cunhada de Seth Bullock, interpretada por Anna Gunn, a esposa de Walter White na “impecável” Breaking Bad.

Uma das melhores cenas da série.

A terceira temporada e o período pós-anexação prefere focar na legalidade da cidade. Como se transformou em território americano, Deadwood agora precisa de xerife, prefeito, banco e outros cargos/necessidades públicos. É aí que esta última temporada tem um ganho substancial, pois mostra como a corrupção é intrínseca à cidade, e agora ela se torna institucionalizada. Outra enorme adição é finalmente a chegada de George Hearst. Poder e corrupção agora se elevam a um nível nunca visto antes por uma pequena e simples comunidade.

A linda abertura da série.

A última temporada também apresenta o arco dramático e a relação entre Calamity Jane e Joanie Stubbs. O amor das duas é apresentado de uma forma natural por causa da Joanie, que já mostrava indícios de sentir atração por outras mulheres, e da Calamity Jane, por ser o tipo pessoa agressiva que sempre espantava qualquer um que se aproximasse dela, principalmente homens. O envolvimento entre ambas não deixou de ser surpreendente, e a forma como isso aconteceu foi um dos grandes trunfos da série. Outro destaque é mostrar como George Hearst se tornou um adversário à altura de Al Swarengen e Seth Bullock, que terminaram por se unir contra o magnata.

Calamity Jane, interpretada por Robin Weigert, um dos melhores personagens da série.

A atuação é outra questão a ser ressaltada. Apesar de alguns atores limitados, os personagens principais baseados em personagens históricos estão muito bem representados. O dono de bar/saloon Al Swearengen interpretado magistralmente pelo inglês Ian Macshane pode entrar para a história da televisão moderna como um dos melhores personagens de todos os tempos; o limitado, porém esforçado Timothy Olyphant dá rosto e voz ao xerife Seth Bullock; a igualmente limitada Molly Parker encara Alma Garret, esposa de um interessado em procurar ouro na região; o excelente Brad Dourif, o Grima Língua de Cobra da trilogia Senhor dos Anéis, encarna Doc Cochran em um dos melhores papéis da sua vida; o ótimo ator John Hawkes é Sol Star, o sócio de Seth Bullock na loja de ferragens; Paula Malcomson, a mãe de Katniss Everdeen no plágio de Battle Royale em Jogos Vorazes, é a prostituta Trixie; Dayton Callie é Charlie Utter, o melhor amigo de Wild Bill Hickcock; William Sanderson consegue criar o dono de hotel E.B. Farnum, um dos mais interessantes personagens da série; o pouco expressivo Powers Boothe encarna Cy Tolliver; Robin Weigert é a bêbada Calamity Jane, um dos melhores papéis em Deadwood; Kim Dickens é a cafetina Joanie Stubs; e Gerald McRaney é o inigualável George Hearst.

George Hearst, interpretado por Gerald McRaney.

Deadwood é o tipo de série que envolve o espectador logo de cara pela excelência do roteiro. Diferente da “impecável” Breaking Bad, aqui não há golpes de roteiro aparentes, os furos existentes são pequenos, e, da mesma forma que em The Sopranos, não existe encheção de linguiça – não há um detetive que passa uma série inteira sem saber que seu cunhado fabricava drogas, por exemplo. As situações de tensão e os vários dramas são apresentados, e seus personagens, logo postos à prova. Cada episódio de uma hora em média costuma ter tanta informação que pode ser difícil fazer maratona para quem gosta do tipo.

A fotografia da série mantém o padrão HBO de qualidade, com o diferencial de adaptar um período histórico riquíssimo. Filtros e tons de marrom são escolhidos o tempo todo por causa da terra batida, das casas e móveis de madeira, além de alguns figurinos. A edição dos episódios segue o padrão televisivo HBO de qualidade, focando no roteiro e na atuação. A direção de arte também merece destaque, pois foi primorosa ao reconstruir de forma crível todos os cenários e figurinos da época.

Se o seu receio é o cancelamento da série após a terceira temporada, fique tranquilo, pois no final dela se fecha uma espécie de ciclo na história. Portanto, não há motivos para não assistir Deadwood.

Sem exageros, Deadwood pode ser considerada uma das poucas obras da dramaturgia televisiva moderna que conseguiu atingir a excelência no roteiro, e figura ao lado de The Sopranos e The Wire como as séries que mudaram o roteiro da televisão moderna e a percepção dos espectadores sobre elas. Foram estas três séries que, por exemplo, abriram espaço para que Game of Thrones, Breaking Bad e Mad Men pudessem ser feitas e hoje figurarem nas listas de melhores séries da atual era de ouro da televisão norte-americana.

–

Texto de autoria de Pablo Grilo.

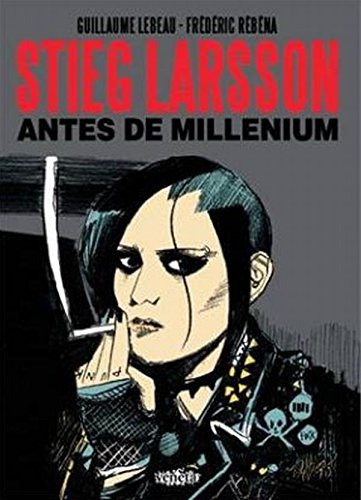

Stieg Larsson – Antes de Millenium é uma história em quadrinho, ou Graphic Novel se você é fresco, biográfica sobre o autor sueco da famosa trilogia Millenium. Foi concebida por Guillaume Lebeau e Frédéric Rébéna, escrita pelo primeiro e desenhada pelo segundo.

Stieg Larsson – Antes de Millenium é uma história em quadrinho, ou Graphic Novel se você é fresco, biográfica sobre o autor sueco da famosa trilogia Millenium. Foi concebida por Guillaume Lebeau e Frédéric Rébéna, escrita pelo primeiro e desenhada pelo segundo.