Cotas costumam ser um assunto polêmico. Depois que o Ministério da Cultura anunciou a criação de editais para negros, vieram as criticas pelas redes sociais.

Geralmente quem é contrário as cotas pertence ao grupo que sempre foi privilegiado, e o discurso mais usado é o da meritocracia. No entanto, esses se esquecem que a mesma meritocracia esbarra quando encontra o preconceito indireto, a intolerância racial velada ou simplesmente a cultura que privilegia a exclusão.

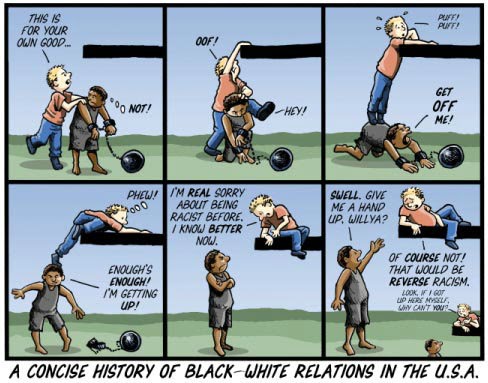

Outro argumento falho é apelar à falta da liberdade de expressão quando tentam sem sucesso inverter a ordem de conquistas deste tipo, pegando o exemplo acima do Minc, de querer ter o direito inalienável a um edital só para brancos. O problema é que as pessoas se esquecem que as relações entre brancos e negros não são iguais, e não adianta fingir que são, elas são desiguais desde sempre. Até hoje os negros ainda pagam a dívida de séculos de escravidão e opressão que sofreram dos brancos, através de preconceito e desvantagens de todo o tipo.

Hoje em dia temos poucos negros e negras inseridos no audiovisual nacional. Dos diretores, os mais notáveis são o mineiro Joel Zito Araújo e o paulista Jeferson De. Na parte técnica como fotógrafos, diretores de arte, sonoplatas e editores, são poucos também, mas não estou conseguindo lembrar de nenhum, você está? Caso positivo, informe que eu atualizo o post.

É na atuação que aparecem mais, mas ainda assim muito pouco. Desde a retomada até 2005, segundo esta dissertação (gráfico 1, página 14) estreamos em média 27 filmes por ano, sendo que em 2010, de acordo com o informe anual da Ancine (tabela 12), chegamos ao lançamento de 75 longas. E agora em 2012, na revista de setembro do portal Filme B (que divulgamos aqui), pode-se conhecer os 100 longas que estão em produção atualmente no Brasil.

Desta quantidade toda de filmes recentes, em quantos deles negros, mulatos e indígenas são protagonistas? Em quantos filmes são roteiristas, diretores ou técnicos importantes como fotógrafos ou editores? Agora, relacionando com todos os outros onde brancos são os protagonistas, diretores, roteiristas e editores, qual a proporção que teríamos entre os não brancos e os brancos? 10:01? 20:01? 50:01? Ou chegaríamos aos absurdos 100:01? Deixo aqui em aberto aos mais interessados correrem atrás.

Dos blockbusters que me vêm a cabeça são “Cidade de Deus” (2002), “Tropa de Elite” (2007), “Tropa de Elite 2” (2010) e “5 x Favela, Agora Por Nós Mesmos” (2010) (Se conhecer mais algum, avise para atualizar a postagem). Isso sem falar, é claro, nos filmes dos diretores citados até o momento.

No entanto, o caso mais exemplar da necessidade das cotas está na série de tv fechada do canal GNT “Sessão de Terapia”, adaptação do original israelense “BeTipul”, dirigido aqui por Selton Mello e com Maria Fernanda Cândido no elenco. Nela, o psicanalista Theo atende em seu consultório pacientes diversos. O curioso é que o elenco principal da série, composta por 8 atores, são todos brancos, como pode ser visto abaixo, não há um negro, oriental ou indígena, nada.

Por mais que o argumento contrário as cotas neste caso seja de que o público alvo do GNT seja composto em sua maioria por mulheres entre 25 e 49 anos de classe média e alta, já se provou que boa parte dos negros estão inseridos na classe média. A não ser que o público alvo do canal seja formado por mulheres BRANCAS de classe média e alta, o que acredito que não seja.

“Sessão de Terapia” se passa na cidade de São Paulo, a maior do país, e, por conta disso, a que mais possui problemas, pois é formada por uma quantidade de pessoas de diversas origens étnicas, com crenças variadas e de orientações sexuais tão distintas que, por mais que seja bem dirigida pelo Selton Mello, bem escrita e conte com atores competentes, torna uma difícil identificação do público com a série para quem não é branco.

Ou seja, como um negro, mulato, indígena ou oriental vai enxergar os seus próprios problemas e relacioná-los com os dilemas dos personagens se eles não se vêem nos mesmos? De que forma o público poderá atingir a reflexão com as situações geradas? Por mais que seja de classe média, um negro, mulato vai conseguir compreender a dor dos personagens?

Quem novamente for contra as cotas, deve vir com o argumento de que se a obra for universal, qualquer um se identifica. É verdade, mas não se aplica ao caso brasileiro, onde a nossa maior característica é sermos plurais e contar com pessoas de cores, credos e orientações sexuais tão distintas quanto. Vocês se lembram que recentemente tentaram esbranquiçar o mulato Machado de Assis em uma propaganda da Caixa Econômica Federal, né?

Portanto, não se justifica a escolha de um elenco inteiro que não representa nem um terço da pluralidade do povo brasileiro. É questão de identidade, ou no caso, a falta de. Nos EUA, o movimento negro conseguiu avanços no cinema e na teledramaturgia do país durante os anos 60 e 70 com as cotas para atores negros, conseguindo na década seguinte gerar séries que tratavam de seus dilemas, como Cosby Show (1984-1992) e Fresh Prince of Bel-Air (1990-1996), no mar das séries que só tratavam das famílias brancas (não é preciso inumerar, né?).

Como noticiado em muitos podcasts, os nerds se lembram, é claro, do episódio onde Martin Luther King convenceu Nichelle Nichols a não abandonar sua personagem Uhura na série clássica de Star Trek, por que ela representava os negros do país.

E assim como os EUA, o Brasil é um país complexo, e apesar das dificuldades estamos cada vez mais conseguindo avanços significativos no combate as várias discriminações para que consigamos atingir uma sociedade mais livre e mais justa através da inclusão. E essa inclusão passa pela necessidade de se ter negros, mulatos e indígenas como roteiristas, diretores e técnicos em cargos importantes na indústria, como também encarnando protagonistas etnicamente diferentes nas grandes séries dos canais fechados.

Ainda mais agora desde que a PLC 116 foi aprovada em setembro de 2011, obrigando os canais a cabo a exibir conteúdo produzido no Brasil, aumentando a expectativa do setor. O que acontece com isso? Que iremos ver a economia do audiovisual brasileiro girando, isso significa produtoras independentes como a Conspiração Filmes no Rio de Janeiro, a O2 em São Paulo, entre outras, contratando mais gente para produzir conteúdo revelante e de qualidade que serão exibidos nos grandes canais fechados, como HBO, Sony, Warner, Fox, AXN, canais Globosat e por aí vai. Mais informações sobre esta lei aqui.

A abordagem do problema até aqui foi superficial. Não é possível dimensionar em um texto pequeno toda a problemática representada pela escolha equivocada da produção de elenco da série do GNT. O que é possível fazer é: a) inventariar as questões possíveis a ser levantadas (a escolha de 8 atores brancos para o elenco principal da série de destaque de um dos principais canais a cabo foi pontual); b) tentar desvendar os motivos (o que o GNT deseja comunicar para o seu público?); entre outras questões diversas.

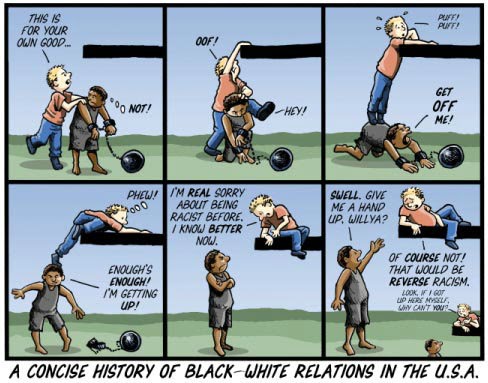

Por último, se é que alguém ainda não entendeu que as relações entre brancos e não brancos vão demorar para se equiparar, e que até lá, negros, mulatos e indígenas irão precisar de medidas a longo prazo como uma educação pública melhor, como também medidas diretas como cotas, este desenho abaixo exemplifica bem a questão:

–

Texto de autoria de Pablo Grilo.