Depois que terminou Dragon Ball Z, Akira Toriyama claramente não queria continuar a historia de sua obra mais famosa. Dragon Ball GT foi produzido por outras pessoas, com pouca ou nenhuma participação do mangaká e dois filmes foram produzidos, até a estréia de Dragon Ball Super, que acabou de ser exibido no ano de 2018. Ao anunciar que a historia continuaria em Dragon Ball Super: Broly, muitas expectativas foram ativadas pelos fãs, em especial por se tratar de um personagem não oficial e erroneamente chamado de filler (essa sentença só serve tecnicamente para encheção de historias para que a serie não alcance o mangá, e os filmes não fazem sequer parte da cronologia do anime) que era bastante popular.

O inicio do longa reúne elementos de muito material extra serie, do especial Bardock: o pai de Goku, Episódio de Bardock e principalmente, o mangá Dragon Ball Minus, que mostra Goku sendo enviado a Terra por seu pai tal qual Superman voou de Krypton a Terra. No entanto a parte mais rica do roteiro de Toriyama, pois retorna mais de 40 anos no tempo e mostra Freeza assumindo o império de seu pai, em cenas lindíssimas visualmente e onde ele já se demonstra o ser cruel que destruiria basicamente toda namek.

Na época em que Dragon Ball Z :Batalha dos Deuses e Dragon Ball Z :O Renascimento de F foram lançados, muito se falou da ótima animação que eles abarcavam, e de fato é indiscutível que isso acontecia quase a perfeição. Ao serem adaptados para o anime de Dragon Ball Super essa mesma qualidade em alguns pontos se mostrava inconstante. Personagens minimalistas, com movimentos quebrados e designs poucos inspirados aconteciam principalmente nas primeiras sagas, e aparentemente, este novo filme sofre do mesmo mal. Ao mesmo tempo em que há gráficos muito bonitos e psicodélicos nas lutas, há outros que os personagens mais parecem bonecos de palitos, o que é péssimo e simplesmente tira toda a atenção do espectador do bom drama que há em cena.

O roteiro é surpreendentemente bom, ainda mais se comparado as ultimas obras de Goku e seus amigos. A mitologia em volta não só do expansionismo de Freeza como da casta dos Saiyajins é muito bem pensado e conduzido. O drama de Broly e Paragas reúne elementos do filme original Broly: O Lendário Super Saiyajin, mas os erros hiper infantis de motivação dos personagens são reescritos e ressignificados de um modo mais inteligente e condizente com a toda a lenda em volta de Broly.

Mais do que simplesmente uma adaptação de mangá e anime, o longa que Tatsuya Nagamine conduz tem alma, e um personagem principal forte. Os coadjuvante que cercam Broly são simples, mas bastante carismáticos, e o personagem que nomeia o filme também é bem trabalhado, é um personagem trágico, um homem incompreendido e com um poder gigante, cercado desde seu nascimento por pessoas gananciosas. Quando nasce, ele é expulso pelo Rei Vegeta de seu planeta natal e seu pai vai atrás dele, preocupado consigo, mas Paragas também demonstra ser falho e ganancioso. O modo como ele cria o garoto e o homem é agressivo e severo, e dá para notar que sua persona tem camadas e complexidade, e que ele só se tornou tirano como é por conta das circunstâncias.

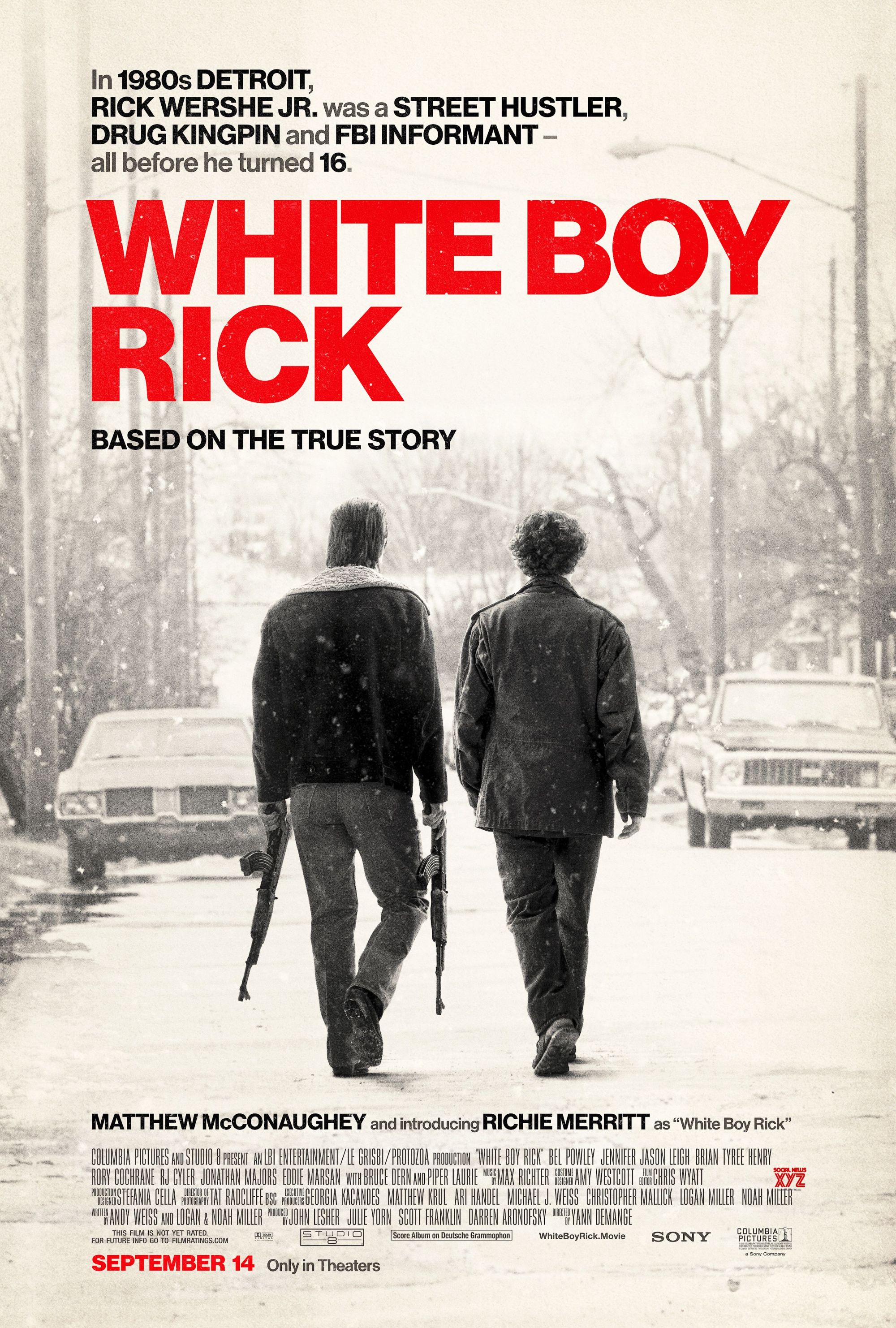

Infelizmente, da metade para o final o filme não consegue manter o bom ritmo. Na parte do presente é onde ocorrem os maiores equívocos de animação, mas isso é compensado por dois fatores importantes, o primeiro, a construção de vilão de Freeza, que é claramente o nêmesis de Goku e Vegeta, como o Coringa era de Batman e Robin. Seu segundo retorno canônico a vida mostra que ele nada aprendeu e ele continua sendo o vilão formidável e malandro de sempre, a forma como ele encontra de fazer Broly evoluir é engraçadíssima e debochada. O segundo são obviamente as lutas, muito bem feitas, com uso extensivo de CGI, de cores gritantes e cenas em primeira pessoa onde se enxerga tudo pelos olhos de Broly, que claramente é o protagonista do filme, embora Goku e Vegeta tenham momentos épicos também, e outros engraçados, onde se valem das muitas transformações que tem direito a fazer.

A dublagem brasileira está excelente, Wendel Bezerra que faz Goku é o diretor de dublagem, e ele conseguiu captar muito bem todo o espírito do cast, sejam dos novos como também dos velhos. Outra preocupação de alguns fãs que não conseguiram assistir Super inteiro é se o filme é compreensível para quem não viu tudo. Tirando alguns aspectos como o retorno de Freeza a vida, fruto de sua participação no Torneio do Poder e algumas menções visuais a outros personagens e que sequer são nominados, não há grandes mistérios, ao contrario, até as transformações são comedidas e todas já foram exploradas em filmes de Dragon Ball Z.

Broly é elevado a um nível de complexidade que nunca antes havia se visto em si, e tem um passado que o credencia a ser talvez o opositor mais bem construído de toda a saga que Toriyama escreveu pós Dragon Ball Clássico, e seria um desperdício que não fosse reutilizado após esse filme. Ainda não se tem garantias de que o seriado Drgon Ball Super voltará, apesar dos rumores apontarem para um retorno, mas mesmo que só hajam filmes seria algo natural retomar ele como personagem regular, dado não só seu poder e capacidade de aprendizado, mas também a relação breve mas muito bem construída entre ele e Kakaroto. Dragon Ball Super Broly consegue resgatar um clima aventuresco e jovial, tal qual os momentos mais marcantes de DBZ, sem deixar de lado as novas escalas de poder estabelecidas em Super e apelando para um lado massa veio bem divertido e escapista.