À primeira vista, contar a história de um jovem que sofre bullying multilateral – escola, família e amigos – pode parecer uma tecla já martelada diversas vezes no cinema, mas Ponto Zero traz, talvez, uma das leituras mais interessantes para esta temática e contextualiza muito bem uma Porto Alegre não tão feliz quanto o nome da cidade sugere.

Acompanhar a rotina do jovem protagonista Ênio é uma tarefa quase que integralmente sufocante. Se na escola o bullying é seu principal rival, em casa o adolescente enfrenta ainda problemas com um pai ausente e potencialmente agressivo e os reflexos que esse comportamento gera na mãe, seja numa projeção dos problemas conjugais para o filho, seja numa espécie de alienação parental que coloca o jovem e o pai em rota de colisão, ainda que com uma postura sempre passiva do garoto.

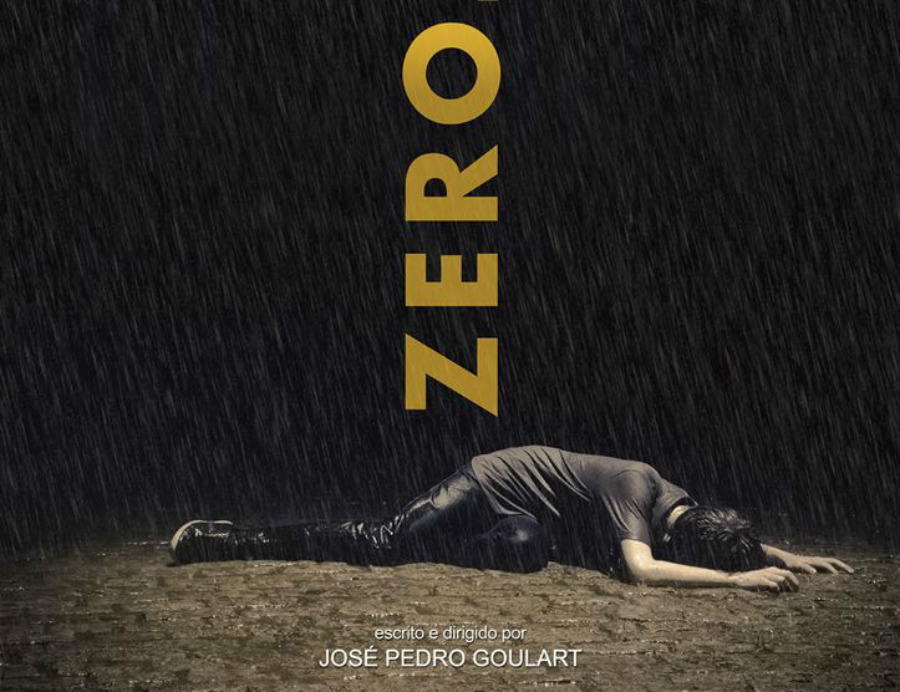

Dirigido por José Pedro Goulart, o longa conecta o espectador com um surrealismo pouco frequente nas produções made in Brazil. Em diversos momentos, os recursos adotados lembram nuances de David Lynch, como na cena em que céu e solo trocam de lugar, o que nos remete à confusão presente na mente do rapaz naquele momento.

Ênio é basicamente invisível, os coadjuvantes dominam mais de 90% das falas presentes no roteiro. Trabalho dobrado para o ainda pouco experiente ator Sandro Aliprandini que precisou abusar de sua interpretação facial e corporal para traçar os contornos de um protagonista complexo e ao mesmo tempo tão simples que quase não é notado. Essa característica da personagem fica bem clara na cena em que o menino passeia de bicicleta pela casa, pela sala de aula e pela cidade sem que ninguém o repare, sem que as pessoas presentes em cena notem a sua existência.

Um dos trunfos da produção é a trilha sonora, que pode ser sentida quase que desenhando e conduzindo a trama. O recurso, além de ocupar bem seu espaço mais que necessário num filme onde sobram silêncios, ainda cumpre um papel de contexto aplicando um tom ainda mais claustrofóbico para as cenas.

A direção é bastante assertiva. O realizador fez uso de técnicas pouco convencionais para que o filme soasse o mais natural possível. Atores e parte da figuração só tiveram acesso ao roteiro poucos minutos antes de gravarem cada cena, o que confere maior naturalidade ao projeto. Uma atitude ousada, mas que pode ser encarada como um grande acerto diante do resultado.

O maior problema no filme é algo já clássico de longas-metragens que possuem caráter surrealístico: o tempo psicológico. Algumas sequências poderiam ser inteiramente deletadas do corte final sem que houvesse perda significativa na compreensão do todo. O tempo de filme, apesar de bastante curto – cerca de 90 minutos – é pesadamente sentido em decorrência de seu estilo. Ainda assim, Ponto Zero é uma produção bastante competente, e Goulart um diretor promissor.

–

Texto de autoria Marlon Eduardo Faria.