Depois 9 anos de espera desde o último jogo, Max Payne está de volta. Não mais pelas mãos da Remedy Entertainment, mas sim pela Rockstar Games, depois da Take Two comprar os direitos da franquia.

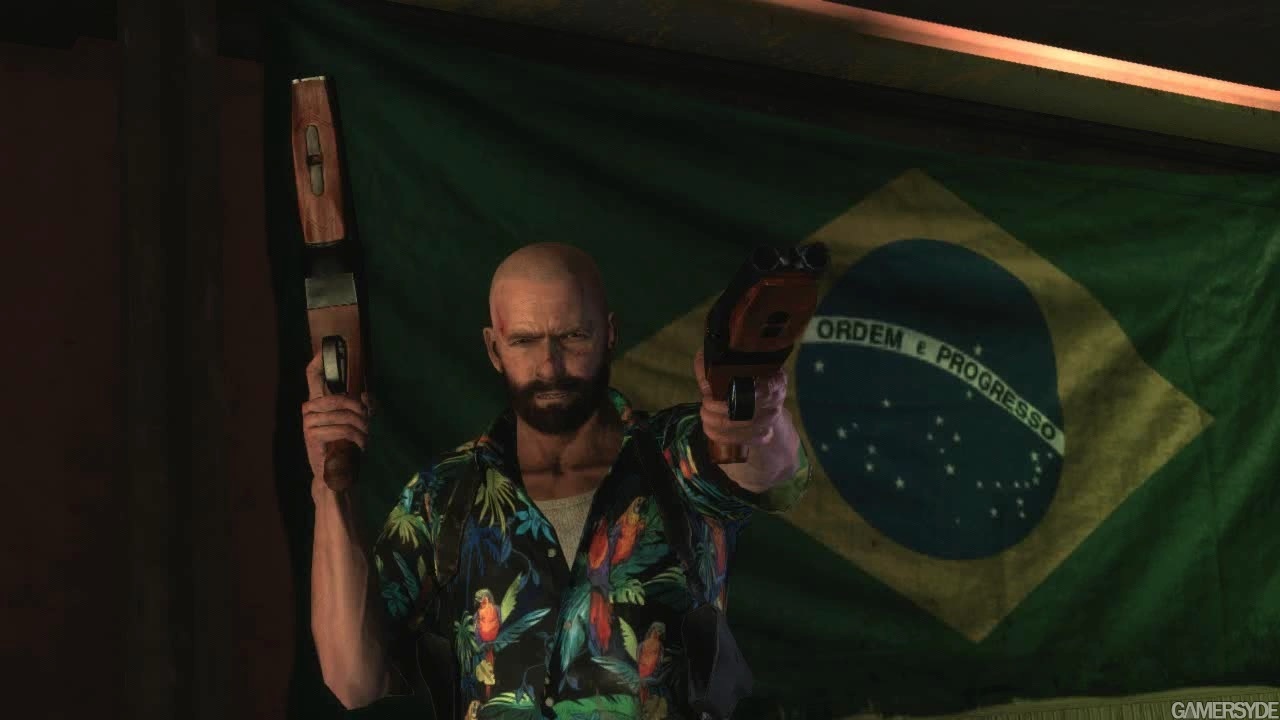

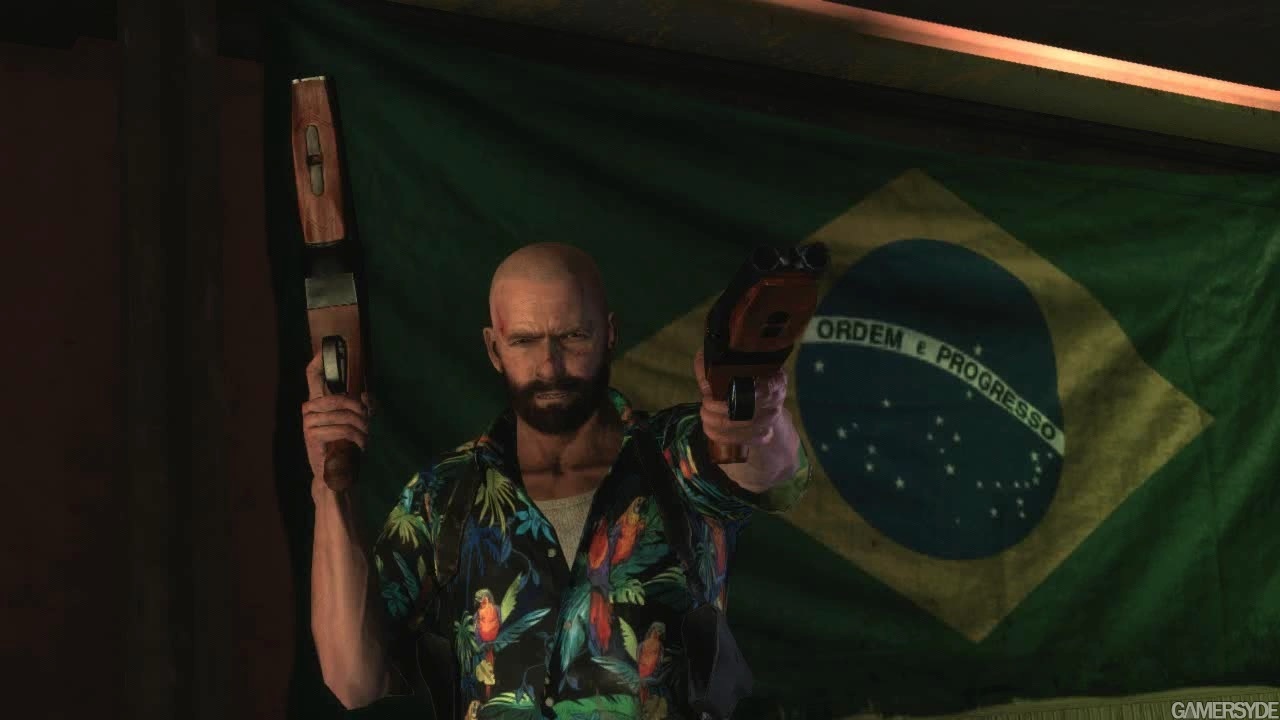

Dessa vez, nosso anti-herói sai da cinzenta e fria Nova York e vai para São Paulo em busca de novos ares, recrutado por seu antigo companheiro de polícia, Raul Passos. Max se torna parte da segurança particular da milionária família Branco. Que consiste em Vitor, um político local, Rodrigo, o chefe dos negócios da família e Marcelo, o mais jovem e bom vivant, só com festas, drogas e mulheres na cabeça.

Longe da polícia, num lugar tropical com belas mulheres e aparentemente um trabalho mais fácil. Era o lugar que parecia ideal para Max se afundar ainda mais na bebida, tentando amenizar um pouco a perda da sua mulher e filho que aconteceu há 14 anos atrás, mas ainda trazem marcas profundas e talvez incuráveis no protagonista.

Prefiro não entrar em grandes detalhes da trama do jogo, justamente por ter várias reviravoltas, flashbacks e estrutura narrativa não linear, qualquer alongamento sobre a história já seria algum tipo de spoiler, discorrerei então, apenas sobre os temas que a narrativa nos faz acompanhas.

Começamos o jogo em uma festa em São Paulo, na cobertura de um edifício caro mas de frente pra favela. Somando isso à narração inicial de Max, já temos o tom das críticas sociais que o jogo trará. Críticas calcadas na desigualdade social, milionários que estão acima do bem e do mal enquanto para a maioria pobre, até o direito fundamental à vida lhes é negado. Tocando também, em como a vida daquelas pessoas com dinheiro, poder e fama, se torna vazia de sentido, num ciclo apenas pela manutenção de seu status-quo e aparência. Podendo cometer atrocidades apenas para satisfazer os seus caprichos e vontades fúteis, pois uma sociedade decadente não impõe limites a quem está com o poder nas mãos.

Além das críticas, nessa primeira cena temos muito de como será levada a narrativa. Se antes tínhamos o clima frio de Nova York, com muitas sombras, tons de cinza, totalmente noir, em sintonia com o interior e as sombras do protagonista. Agora temos um Neo-Noir, em que a escuridão concentra-se inteiramente em Payne, enquanto o exterior é vivo, ensolarado e colorido. Deixando assim o personagem mais distante e deslocado da realidade em que vive. O jogo usa diversas situações para nos mostrar isso: Max não sabe uma palavra de português; quase sempre seus pensamentos e narração, são o inverso do evento que ele está vivendo; Além das cenas de Max sozinho e bêbado em seu apartamento, onde tudo é escuro, parado e morto. Os ventiladores se movem em câmera lenta. Por último a própria edição e câmera em grande parte das cutscenes, com as imagens quase sempre embaçadas, com “falhas” e riscos de estática, representando as memórias destruídas de praticamente um morto-vivo, somado a ângulos tortos na diagonal, que nos passam a personalidade perturbada do protagonista.

Max Payne parou no tempo, 14 anos atrás quando sua mulher e filho foram brutalmente assassinados, sua vida perdeu qualquer razão e sentido, “você é um cadáver andando”, é dito várias vezes à Max durante as cenas de ação, e é realmente assim que ele se sente, sempre aguardando que alguém termine o serviço que ele próprio não tem coragem de fazer. Com esse sentimento que o protagonista busca fazer algo que não é exatamente a sua redenção, mas sim, um tipo de vingança que ele assume como sua, numa tentativa de preencher os vazios de sua vida, através de uma reparação cada vez mais autodestrutiva, mergulhando de cabeça na decadência. Nessa vida não há redenção nem para Max Payne, nem ninguém, o que existe é apenas alguma dignidade final. Uma aposentadoria e talvez algum alívio para as suas dores mais profundas.

Por mais que existam bons coadjuvantes, bem representados e com profundidade, a estrela principal do jogo é o próprio Max, é com ele que nos envolvemos e nos importamos. Nos sentimos imersos naquele mundo de escarnio e sujeira. E quando chegamos ao fim da jornada, estamos desgastados como o próprio protagonista, cujas sombras serviram de fio condutor do roteiro, e quanto maiores as sombras mais ação e aprofundamento temos na história. Quando ele finalmente larga, ou tenta largar a bebida, talvez seja o fundo do poço, não há mais no que se ancorar para relevar o passado. Por chegar ao fundo, talvez seja a oportunidade que Max tenha para sair desse poço, não sem antes atravessar o grande clímax da história, e suas batalhas finais.

Tudo isso, além de méritos ao roteiro e a produção visual ao criar essa atmosfera, conta também com o mérito aos atores que representam e dão vida aos personagens, em especial Max, interpretado por James McCaffrey, retornando ao seu terceiro trabalho com o nosso anti-herói.

Porém, se o roteiro e o desenvolvimento dos personagens, de maneira geral é muito bom, a duração da história é o maior dos problemas de Max Payne 3. O jogo é excessivamente longo, temos mais de 3 horas apenas de cutscenes, que somadas ao gameplay, trazem uma história principal entre 10 e 12 horas. Fazendo com que o terceiro ato seja cansativo, buscando apenas chegar logo ao fim da jornada. Essa sensação de uma história longa demais se dá por vários os motivos, o primeiro é a linearidade. Não existe em Max Payne 3 nenhuma dúvida sobre qual o caminho da continuidade da fase, tampouco de onde virão seus próximos inimigos.

Outro ponto que contribui para o jogo se tornar enfadonho no final é a repetição do gameplay. Me deu a impressão de que a Rockstar quis fazer de Max Payne 3, o mais épico dos shooters da história. Mas para isso, valeu-se apenas dos mesmos conceitos do começo ao fim do jogo. A única diferença e evolução entre a primeira e a última batalha é que conforme a progressão, os inimigos ficam mais bem armados, em maior quantidade, mais inteligentes, e aquela coisa de sempre.

Depois de abordado o problema da duração do jogo, posso fazer minha crítica a talvez o único ponto fraco do roteiro. Principalmente no meio do jogo, artifícios de extensão de roteiro foram usados, incluindo uma ou duas reviravoltas apenas para fazer número, situações que apenas alongam a narrativa, mas pouco acrescentam ao todo. Me parece que os estúdios querem justificar o preço cobrado pelo jogo, apenas somando tempo de gameplay, isso é algo que não faz nenhum jogo bom, apenas um jogo longo.

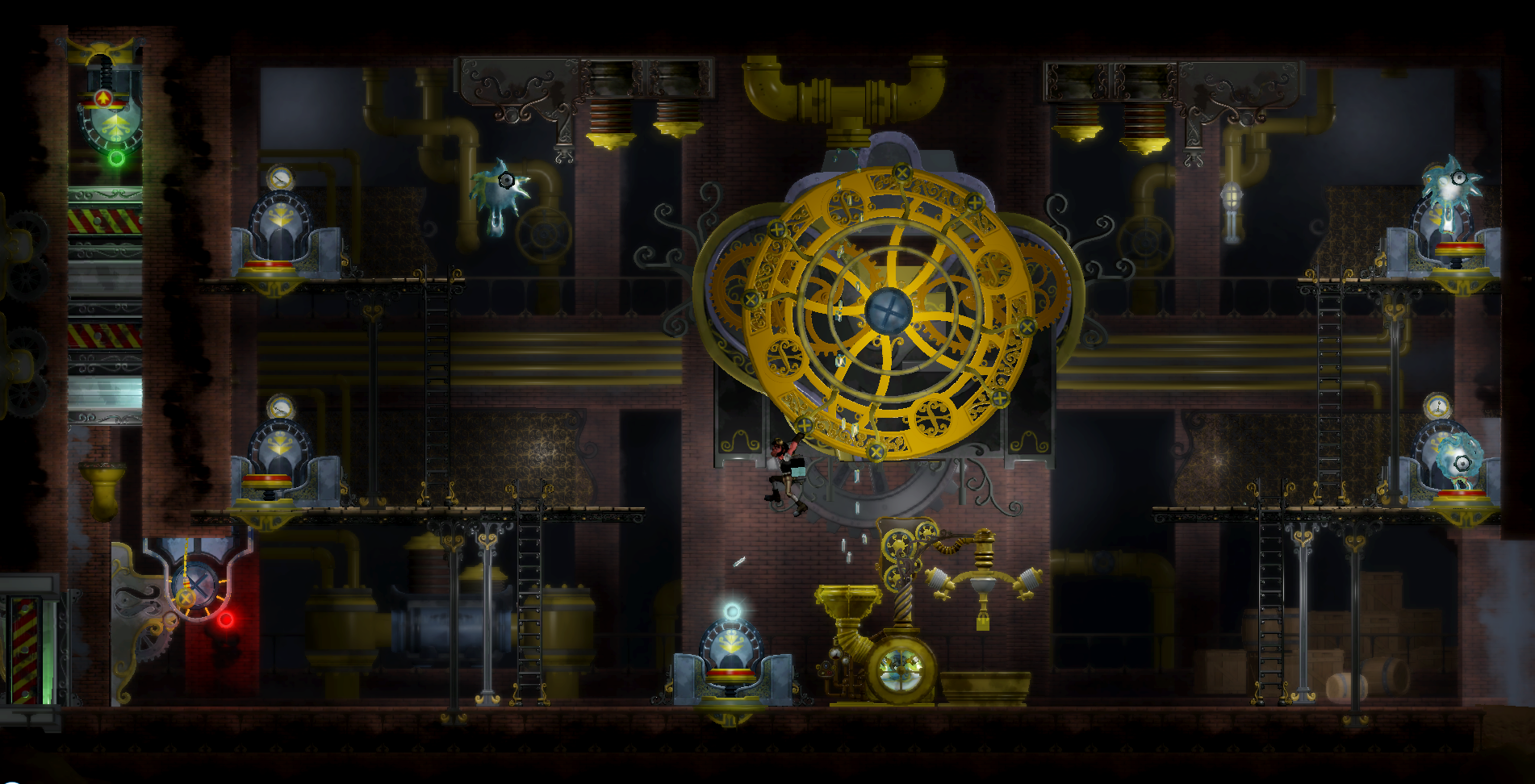

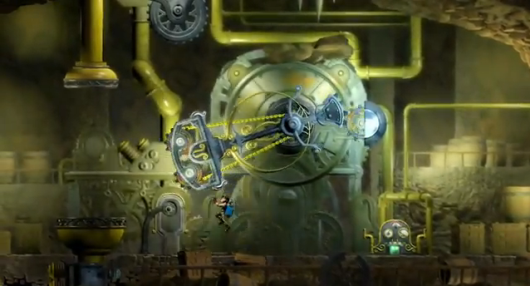

As mecânicas também contribuem para que o jogo se torne repetitivo, vamos a elas: Como qualquer shooter de terceira pessoa, Max Payne 3 aderiu ao sistema de cover. O grande problema é que, com uma AI especialista em usar a cobertura com 1 ou 2 inimigos atirando enquanto um terceiro avança pelos flancos. Matou-se em boa parte o clássico shootdodge, marca registrada da franquia, em que você salta em bullet time atirando nos inimigos e desviando das balas. Portanto, quando a aglomeração e a dificuldade dos inimigos está realmente alta, a única estratégia realmente vencedora, é usar o cover, e com a sua câmera lenta também tradicional, esperar que os inimigos coloquem a cabeça para fora da cobertura e matá-los com um tiro certeiro. É eficiente e realista? Sim, porém depois de 6 horas de jogo fazendo exatamente a mesma coisa, se torna apenas burocrático e chato.

Outro problema com o Shootdodge, é que usá-lo em ambientes fechados e pequenos, que compõe boa parte do jogo, se torna frustrante porque, se Max durante o “voo” bate na parede, interrompe tudo no meio, e fica numa posição desprotegida por mais tempo do que deveria.

O próprio sistema de cover e principalmente a passagem entre as coberturas, foi mal executado e vai contra quase todas as convenções que esse tipo de jogo fez, pois quase sempre, entre as passagens, você vai ficar mais tempo exposto do que seria necessário. Por último o pior dos problemas quanto a isso, um bug que simplesmente trava qualquer ação do jogador usando a cobertura, e a única maneira de sair é reiniciando do checkpoint. Um bug frequente que deve ter acontecido mais de uma dezena de vezes. Bugs como esse são inaceitáveis e frustrantes, principalmente para um gameplay longe de ser fácil, obrigando-o a refazer e passar de novo por vários momentos.

Outro ponto interessante são as armas tanto em variedade, como nas diferenças entre elas e o manejo. Você pode carregar sempre duas armas pequenas, pistolas e submetralhadoras, e como nos antecessores, usá-las ao mesmo tempo. Além disso, pode levar também um fuzil grande de duas mãos, Ak-47 por exemplo, permanecendo sempre com ela na mão, e mesmo empunhando outro revólver, o fuzil ficará visualmente na mão esquerda. Mas ao empunhar a arma dupla, ele automaticamente larga no chão o fuzil. Isso é interessante pois passa um realismo a mais no manejo das armas, e não cai no clichê quase sempre negligenciado nos jogos, de onde os personagens guardam seu equipamento.

Infelizmente, com relação às armas, deve ser mencionado um problema. As cutscenes não respeitam a arma que você está carregando no momento, e ao voltar para a ação, a arma que você estava usando é trocada por outra, muitas vezes até uma arma sem munição.

Um pouco sobre o multiplayer, é que mesmo sem esperar nada dele, o modo online é bem divertido e até inovador em alguns conceitos, o Gang Wars por exemplo, tenta colocar aspectos de narrativa em um modo online. Nele, você joga 5 rounds com diferentes objetivos, que se alteram conforme o acontecido nas rodadas anteriores. É bem interessante, mas meu modo preferido é o Deathmatch, seja em grupo ou individual, aí que realmente a coisa fica frenética e 100% diferente do clima intimista e tenso do modo singleplayer. Com a vasta quantidade de armas disponível no jogo esse modo pode render boas horas de diversão no mata-mata desenfreado, mas no fim das contas não é um fator decisivo ao jogar Max Payne 3.

Além do multiplayer há modos Arcade, em que o objetivo é terminar os capítulos com o maior número de pontos. Ou New York Minute, que você deve terminar todas as fases em 1 minuto, ganhando bônus de tempo a cada inimigo morto, e etc. Sinceramente, acho que são uma perda de tempo, mas sempre há algum interessado e não vai incomodar a quem simplesmente ignorar a presença dos modos Arcade.

Max Payne 3 tem problemas, o maior deles ligado à extensão da história, numa tentativa de dar ainda mais grandiosidade ao título. Mas a construção do roteiro, atmosfera e a profundidade dos personagens, principalmente Max, passam por cima de todas as falhas, entregando uma das mais densas e envolventes histórias que já joguei, preocupada em contar não apenas o superficial, mas que se aprofunda em toda a ambiguidade da trama, deixando a cargo do jogador o quanto ele irá extrair da experiência. Este, junto com alguns outros grandes títulos que não cabem a citação no momento apenas por brevidade, mostram um claro amadurecimento dos video games, não apenas nos aspectos técnicos, mas no que hoje considero mais importante, que é além de contar uma boa história e trazer diversão, adicionar substância, críticas e subjetividade ao mundo dos games, e com certeza vale cada minuto investido.

Max Payne 3 foi desenvolvido pela Rockstar Vancouver, conta com roteiro de Dan Houser, e foi lançado em Maio de 2012 para PS3, Xbox 360 e PC.