Longa de Gary Winick (Noivas em Guerra, Cartas Para Julieta), De Repente 30 foi uma das comédias românticas mais populares de sua época. Sua história conta a trajetória de Jenna Rink, uma menina que aos treze anos não é popular, tem apenas um amigo e o sonho de se juntar as meninas lideradas pela patricinha Tom Tom.

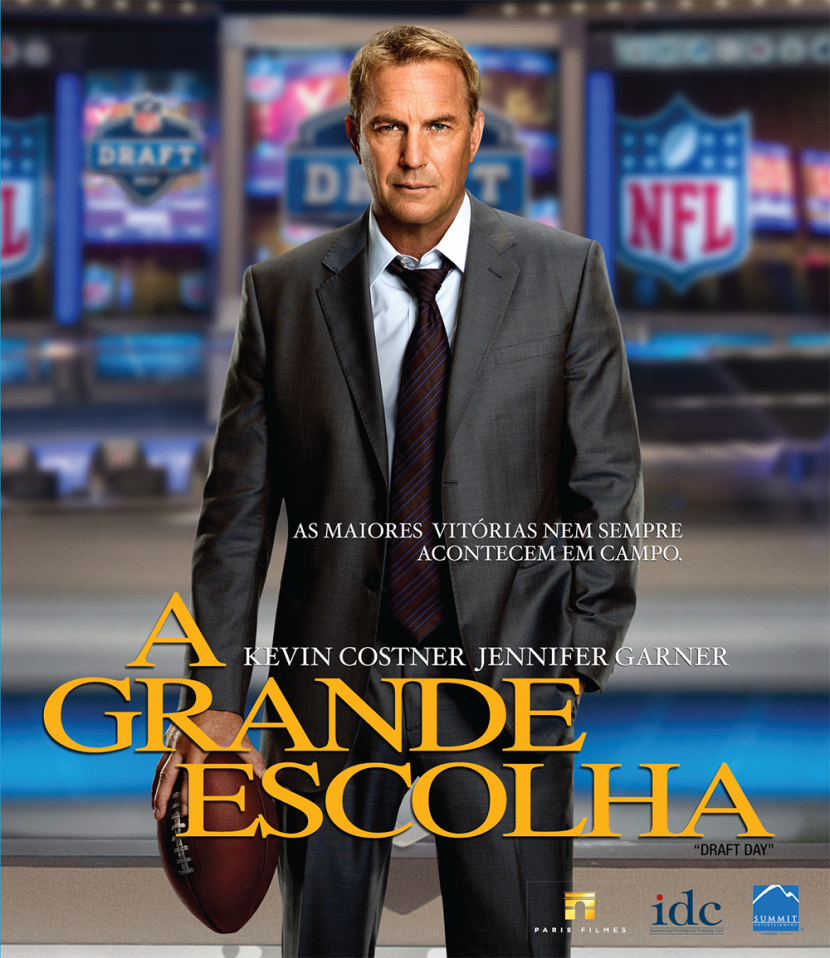

Um evento mágico e estranho ocorre e Jenna (Christa B. Allen) se transforma em uma nova versão dezessete anos mais velha (Jennifer Garner). Neste ponto, percebe que ao chegar aos trinta anos de idade se tornou editora da revista que mais amava. Além de bem sucedida, guarda uma porção de defeitos terríveis, optando pela popularidade à qualquer custo. Ao se deparar com essa nova vida, fica confusa e mesmo sendo próxima de uma pessoa do passado, Lucy Wyman (Judy Greer), procura seu único grande amigo da adolescência.

Garner está muito à vontade no papel, mesmo que a premissa aqui seja extremamente não crível, como era com Quero Ser Grande. Acordar um dia, com muito mais idade e com licença poética até para beber (e Jenna bebe muito, possivelmente aludindo a uma predisposição genética sugerida subliminarmente no roteiro) não garante a personagem ou a qualquer possível contra parte dela uma maturidade mínima. A atriz faz muito bem uma mulher de meia idade, bonita, bem resolvida mas que ainda tem gosto e fome por coisas que crianças consomem, seja em questão de alimentos ou de meros sonhos e anseios.

Ainda assim, nessa versão interrompida de si a personagem é mais amena, serena e singela, não à toa a aproximação que ela tem com Mathew (vivido por Mark Ruffalo e na juventude por Sean Marquette) traz à tona sentimentos amorosos. Ao se deparar com a possível mudança do paradigma do amor não correspondido, o amigo recua, com medo de se machucar e de ser injusto com as pessoas que sempre estiveram com ele.

As piadas físicas são ótimas, mesmo quando Jenna bebe e faz coisas típicas de adulto ela não entende ironia. Há um espírito nessa produção bem semelhante ao clássico filme estrelado por Adam Sandler, Click, embora o longa tenha uma resolução de problemas bem diferenciada, bem como é feito para outro tipo de público, tentando atingir o espectador de meia idade mais sentimental, e não as meninas adolescentes como na obra de Winick.

As escolhas do elenco são ótimas. Além de Garner, que está muito bem, Ruffalo faz um sujeito apaixonante e super fofo. Greer consegue imprimir bem a figura de vilã que finge ser boa – e que tem até algumas camadas de traição, repetindo o ciclo de traição a Jenna, mostrando que sempre foi uma pessoa sem escrúpulos – além é claro de Andy Serkis, cujo papel é pequeno (e caricato), mas que é muito simpático e aprazível. Até o elenco infantil é bem acertado, com destaque principalmente para B. Allen que, anos mais tarde, faria a versão mais jovem de Jennifer Garner novamente em Minhas Adoráveis Ex-Namoradas.

O caráter de Matt e da Jenna dessa realidade são diferenciados entre si. A mulher que cresceu e se emancipou se tornou mesquinha e megera, e a versão criança certamente se decepcionaria demais com esta. Enquanto o homem seguiu doce, meigo e atencioso, além de muito charmoso e bonito, ou seja, tudo o que uma mulher madura quer. Por mais moralista que seja a mensagem do roteiro Josh Goldsmith e Cathy Yuspa, ele não cai na tolice de permitir que a historia se resolva de maneira fácil, embora arme um gatilho para que o final da historia não seja o pragmático e infeliz.

De Repente 30 é um filme que marcou tanto a geração que o assistiu no cinema ou nas reprises da TV aberta que virou sinônimo de temas de inúmeras festas de aniversários de pessoas balzaquianas. Para além das questões modais externa, mostra a jornada de Jenna como a historia de uma pessoa refém de suas referencias, incapaz de conciliar uma vida particular e profissional bem sucedida. Gerando, com isso, a reflexão do público além do divertimento.