De Gosto de Sangue a Inside Llewyn Davis, uma análise geral e não-datada sobre as diretrizes da obra de Joel e Ethan Coen. Da parceria primordial com Sam Raimi a dois lugares cativos nas expectativas de crítica e público, feito mais que raro, senão raríssimo. Suas obras são trabalhadas com mãos de pelica juntamente a todas as possibilidades do cinema, em seu estado humilde, para apostar em temas ricos, intentando criar algo inédito, como que com o ímpeto de um fracassado que aposta tudo na única chance de sua vida.

A moral e a força dessas obras vêm em forma de lenta infiltração atrás da parede da sala, apesar da rápida duração, geralmente, das mesmas. Em um punhado de entrevistas dedicadas a dissecar o que está por trás dos estímulos da filmografia vigente, os cineastas não cedem a surtos didáticos sobre seu caminho no cinema, carregado de marcos em dobro.

O Homem que Não Estava Lá(2001)

O expressionismo alemão que não se mostra herdeiro das consequências do passado, mas de uma irrevogável essência dúbia e ambígua da composição do mundo surreal desses realizadores, corajosos por experimentar de tudo, um pouco; formados na fórmula de como se sustentar na corda bamba da criatividade. As sombras do interior de um homem expostas nas calçadas no contra plongée de um enquadramento, na possibilidade do filme ser mudo, sem carência de pantomima, na caricatura de uma história contida, prestes a explodir a qualquer segundo como um dínamo desconfiado. Até onde pode se estender a luz nas sombras do mero ser, quiçá os domínios da técnica numa produção com coração e possibilidade de submersão, além do visual. O Homem Que Não Estava Lá é um convite para o espectador ter a responsabilidade de sentir a história separadamente ao belíssimo arranjo e aquisição do fotógrafo Roger Deakins, o oposto do que as produções bilionárias de Hollywood tentam evocar. É como se os irmãos, através de cada frame e close facial do ator Billy Bob Thornton, levassem o público pelas mãos por um campo já arado, esperando uma semeadura de consciência para algo poder ser colhido dali. É claro que o potencial poético do filme não é de todo renegado, mas desde que a estrutura dialoga em primeira e terceira pessoa, o que é unilateral nos filmes de Joel e Ethan não tem vez.

O Amor Custa Caro (2003)

Crises existenciais sempre foram inerentes aos Coen, e aqui, em plena era da infinitamente atrasada igualdade entre os sexos, eles homogeneízam em uma inusitada paleta de cores quentes o que há de bom e ruim no interior humano, na fronteira entre o distinguível e as miragens da neblina moral, no caso, existencial. A ênfase às contradições, revogáveis vistas do lado de fora, da natureza do homem e da mulher são colocadas no microscópio conhecido por Cinema, imagens e sons novamente sob o prisma da interpretação variável. A começar por ser boêmio e não menos que simbólico, há alguns “novamentes” aqui, seja a repetida parceria com Thornton e Clooney ou o raro esforço por não serem tão óbvios no tratamento de um contexto pré-montado, há mais no sorriso de George Clooney e no vermelho de Catherine Zeta-Jones do que sonha nossa vã filosofia. Como nós aceitamos ser guiados por dois seres desprezíveis é cortesia nossa, só nossa, nascida do simples ímpeto de se envolver com uma boa história, humilde sem demais alegorias no fluxo de ideias velhas bem retocadas, num cenário de roupagens e vocabulários requentados; poucos podem ser culpados por tentar a nobre arte da revitalização clássica.

Matadores de Velhinha (2004)

O humor universal é o que há de mais caro no gênero. Tudo se assemelha em âmbito cultural e de repente a satisfação se esvai em prol da sede pelo original. Quase não há espaço para a inovação nessa questão, a menos que essa seja obtida por legítimos punhos de aço; um empurrãozinho da sorte, aliás, não faz mal a ninguém. Só nos resta ser o gato à margem da ponte, na cena derradeira de Matadores de Velhinha, filme que se recusa a ir ou a voltar no espaço-tempo: Vaga nesta filmografia como um espectro do que ficou na vontade, e do que os Coen poderiam ter sido na pior instância. O maior risco intelectual dos Coen se concretizou em escorregão, convertido aqui em plena irresponsabilidade no material final: É lugar comum, é a espreguiçada que se dá ao acordar no domingo de manhã. Equívoco que todo cineasta merece e faz bem de cometer para se mostrar hábil o bastante de espantar o pó e seguir de cabeça erguida adiante.

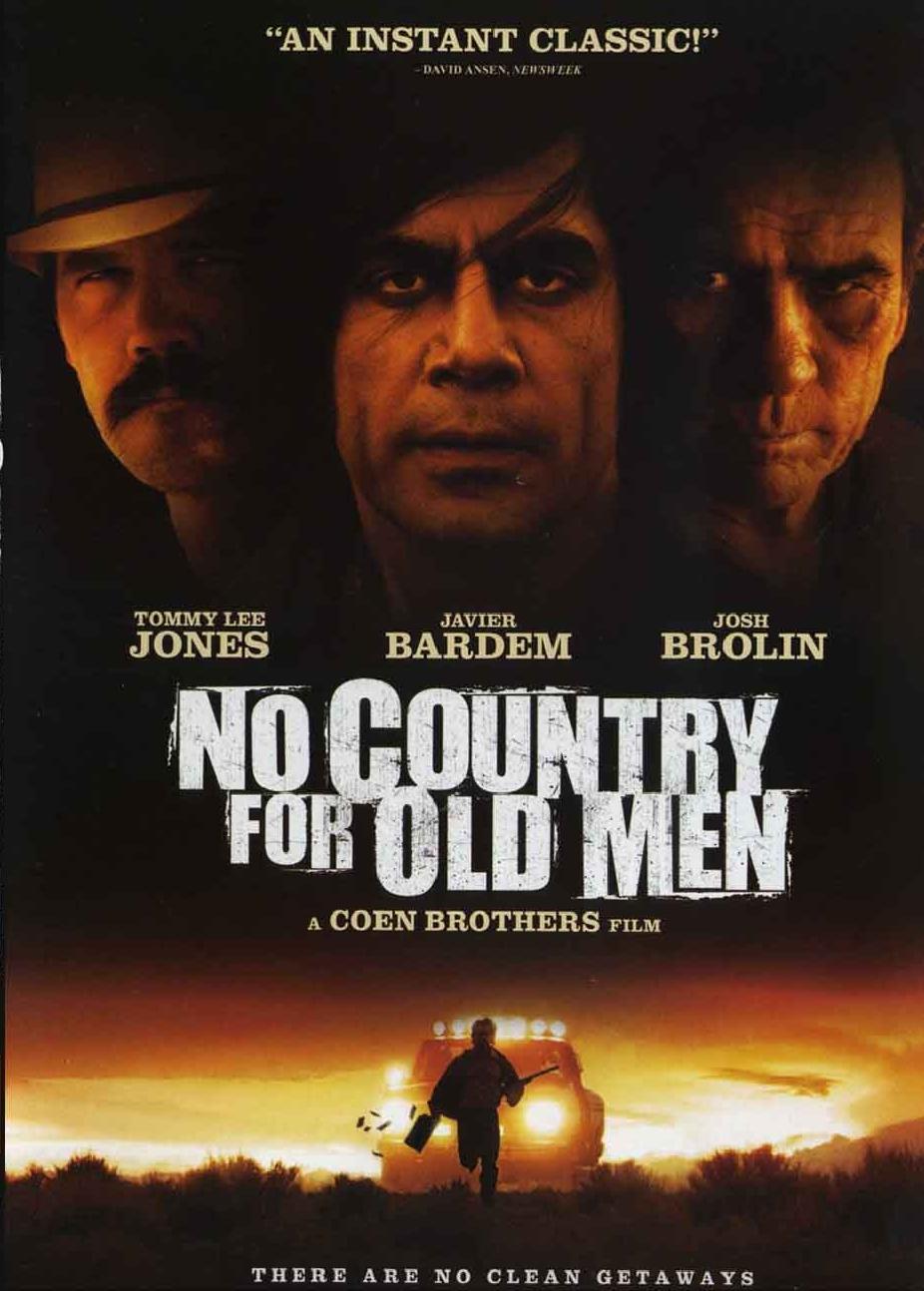

Onde os Fracos Não Têm Vez (2007)

E seguiram. Quando um(a) artista, no sentido amplo do termo, chega no auge do exercício almejado com unhas e dentes, ele(a) retorna talvez injustamente ao ponto de partida, pois sente que foi naquele ponto onde sua autenticidade falou mais alto, gritou e berrou ao mundo. Onde os Fracos Não Têm Vez é uma constatação rara que não tem espaço para nada mais do que a maturidade absoluta no ofício do realizador, este que arrisca toda a reputação até aqui conquistada para fazer o que é preciso dentro e fora da conjetura que se equilibra para não arredar o pé, com ou sem esforço. Tipo de peça que toda filmografia deve ter, é o currículo dos Coen falando lado a lado com a história árida e que casa mais que perfeitamente com os fundamentos dos irmãos, na hora certa e com o material certo. Estimulante a qualquer profissional da área, nota-se que, através dos paradoxos psicológicos e do desenvolvimento harmonioso do mosaico de sensações a ser desembrulhado, conforme a projeção se encarrega do próprio desfecho, a adaptação de McCarthy é a mais notável evolução moral desta dupla de mentes. Sua maior proeza extraestrutural é ser denso enquanto flexível, aberto a todo o tipo de interpretação a quem acompanha o cão (Tommy Lee Jones) perseguir o gato (Javier Bardem), que persegue o rato (Josh Brolin) e rata (Kelly Macdonald). De câmera intimista num mundo desesperado por lógica, intenções se desenham em terreno abstrato diante dos olhos; um manifesto imprevisível e amargo contra a violência e a favor do que pode ser ridículo nela. Os irmãos aqui assumem a figura de dois palhaços tristes que sempre nos fizeram rir com signos derivados de tiros a queima roupa e sangue sobre carne, se posicionando desta vez na lateral oposta do mesmo, sem máscaras ou maquiagem, acerca de uma modernidade ainda deficiente de humanidade. Se eles não conseguiram ser pretensiosos aqui na abordagem, por mais ativa que seja, eles certamente não mais poderão ser, pois sem o habitual humor negro, qualquer um morreria sufocado assistindo Onde os Fracos Não Têm Vez.

Queime Depois de Ler (2008)

Do veterano roteirista Marshall Brickman: “A mensagem do filme não pode estar no diálogo”, e para quem não tem ideia de onde mais poderia estar, os filmes desses instáveis irmãos chegam a ser uma boa resposta. Infelizmente, sendo uma resposta reflexiva para alguns, fato é que Queime Depois de Ler, dotado de um elenco estelar, faz parte do que já pode ser analisado como a segunda fase dos Coen: A fase que eles não precisam mais provar nada a ninguém, quando o motor do carro para de ranger após subir a colina e chegar ao topo do planalto. É possível descansar nessa hora, esticar as pernas e deixar rolar tudo o que o desejo assim apontar. Instáveis, porém incansáveis, o céu não é o limite para quem anda com a cabeça nas nuvens, e à medida que a câmera desce na abertura do décimo quarto filme da dupla rumo ao foco no teto de uma instalação governamental em Washington, Estados Unidos, é como se o tempo tivesse parado e aquelas comédias, dos tempos de Arizona Nunca Mais, nunca tivessem saído do lugar para alçar voos mais altos. Premissa claramente iniciada do zero, um filme interessante de corroer as bases, morder os princípios ao longo da projeção, por lá estar contido um punhado de estruturas submersas, à tona aos poucos: Um strip-tease ofertado pelas toneladas de relações humanas trágicas apresentadas, terrivelmente familiares para muitos de nós, e em constante impacto quase cármico. Um círculo social de diálogos subversivos vindos de condições, apenas e, sobretudo, masoquistas por excelência. A obra é o picolé de limão mais ácido no dia de verão mais quente, conquistando quem vive a vida real e acha graça nos imprevistos irresistíveis e contínuos. Como Cartola já cantou: “Rir, pra não chorar”. É a vida.

Um Homem Sério (2009)

Uma rara metalinguagem não-admitida. Por mais abstratas que sejam suas cognições, Um Homem Sério é um antifilme onde os Coen brincam de ser Deus e se fazem ilegíveis, portanto. O excesso de subjetividade é totalmente proposital, e entre fenômenos naturais improváveis e a lógica matemática que também não chega a lugar nenhum, os irmãos assumem a ironia de o cineasta ser capaz de criar seus mundos, mantê-los e destruí-los quando e como bem quiser, seja através de um divórcio ou de um furacão geológico. Indo além do masoquismo e sendo tão imparcial quanto as constelações nos são, Um Homem Sério não parte mais do pressuposto artístico de investigar os mistérios da vida, mas passa a aceitá-los sem a pretensão de entendê-los, como sugere um personagem em devido momento quando a força do que vem a ser dispensável pontua qualquer julgamento, cético ou não, agnóstico ou não, quanto a confusão que é provável de se formar da abrangência da produção em relação ao tudo e ao nada. Os rostos interrogatórios de todas as figuras no filme promovem signos indecifráveis, embora para com a dupla de cineastas, sempre serenos e donos das verdades que não aceitam compartilhar, no caso, os rabinos desta história que olha para si mesmo e rejeita um final, pois é um retrato do ciclo da vida que só termina quando a montagem exibe os créditos finais e tudo fica escuro, na técnica do fade out. Filosófico sem levantar bandeiras, e bem sucedido enquanto amplo em torno de embalagens melancólicas, como projetos cinematográficos no início foram idealizados a ser, aqui os Coen riem baixinho da vida com as mãos na frente da boca, após gargalharem do caos existencial em Queime Depois de Ler. Logo, a filmografia desses irmãos tem humor negro próprio, caso seja procurado um sentido para cada filme existir.

Bravura Indômita (2010)

Silenciar as impressões dos Coen quanto a um gênero não funciona com eles. É tentador imaginar os irmãos na premissa de um terror a seus moldes, assim como era um western visto a temperatura e o fluxo de calor que suas produções são submetidas, de vez em quando, na direção que o gênero imortalizado por Leone, Ford e Hawks era inevitável, em uma visão senão mais próxima de Sam Peckinpah, é verdade, se esse fosse adepto de Proust. Se de estereótipos se faz o gênero, os irmãos se aproveitam disso e mostram a jornada da vida através de quem vai, e só não ignora o cenário devido à beleza das pradarias e do céu do meio-oeste dos Estados Unidos captados pela câmera de Roger Deakins, mais uma vez na sua melhor parceria com a dupla criadora. Metáfora sobre a coragem do “fazer humano” reflexiva e caricatural em suas causas, e seus efeitos. O rosto deformado de Jeff Bridges, a bravura cega da jovem figura de Hailee Steinfeld e, principalmente, a ineficiência do personagem de Matt Damon apontam para o fim de um jeito seco, sem conclusões, aqui substituídas pela, artisticamente falando, analogia moral de se realizar a arte que reúne as outras, o cinema, da concepção notória do movimento com ou sem final feliz, tanto faz, na ubiquidade do invólucro narrativo aqui presente até a última cena. Toda a beleza fotografada indica qual beleza? Uma beleza que não se pode ver, apenas ouvida, quiçá pela força dos diálogos, os olhares que dizem tanto? Daí a principal indagação, de dentro pra fora, no frescor da nobre odisseia para prender um bandido. De uma mera vaidade surge a obra mais sábia e onisciente de seu poder de persuadir o espectador desde Onde os Fracos Não Têm Vez, a partir do momento que retira a bravura do título da humildade com que tudo nos é configurado, sem pressa na familiar esquematização cênica dos irmãos que quase nos permite ver seus filmes com nossas avós ao lado, numa dramatização econômica e cirurgicamente precisa, não mais que satisfatória; uma máquina que chega com o manual necessário, porém, obviamente, escrito em uma língua que só as emoções sabem falar. No dia mais escuro, quando os Coen se tornarem objetivos em suas razões então deturpadas, nada mais poderá fazer sentido.

Inside Llewyn Davis: A Balada de um Homem Comum (2013)

O folk de Joan Baez, Dave Van Rock e Bob Dylan é o ritmo que melhor casa com o ritmo dos Coen, se tornando irresistível de representar; o frenesi de discos como The Folkways Years e Highway 61 Revisited exemplificam perfeitamente a semelhança ideológica nas intenções conjuradas em mensagens sociais (e atemporais, como as do folk), oriundas da desconexão com o que e quem essas mensagens pretendem tocar. O músico Llewyn Davis de decadente e ascendente social não tem nada, é apenas um nômade feito com pernas incansáveis, junto a seus sapatos surrados, violão e cabelos despenteados, a materialização do espírito musical em pauta, de uma geração e de um artista. No primeiro musical convencional dirigido em dobro pelos Coen, a predominância do tempo presente é mais uma vez redigida com gosto, uma espécie de limpeza de alma, do poder que a música empresta ao cinema quando esse se habilita em aperfeiçoar melodia com o audiovisual sem perder fatores de fidelidade. Retratar o som em nome da expressão não verbal que A Balada de um Homem Comum termina por ser é tarefa árdua, que aqui parece ser das mais simples, tímida, mas masoquista até a medula. O foco dos diretores continua sendo a potencialidade do que é retratado, num processo de destilação vertiginosa no conteúdo da história, um descobrimento leve do que pode vir a ser – sempre no tempo presente já mencionado – e um polimento do interesse bruto do público. Os Coen aqui assumem que suas zonas de conforto são amplas e seus domínios, largos, e há ainda muito a que se agarrar e discursar em prol daquela visão 360° que eles têm sobre seu terreno, e nos querem fazer ter também.

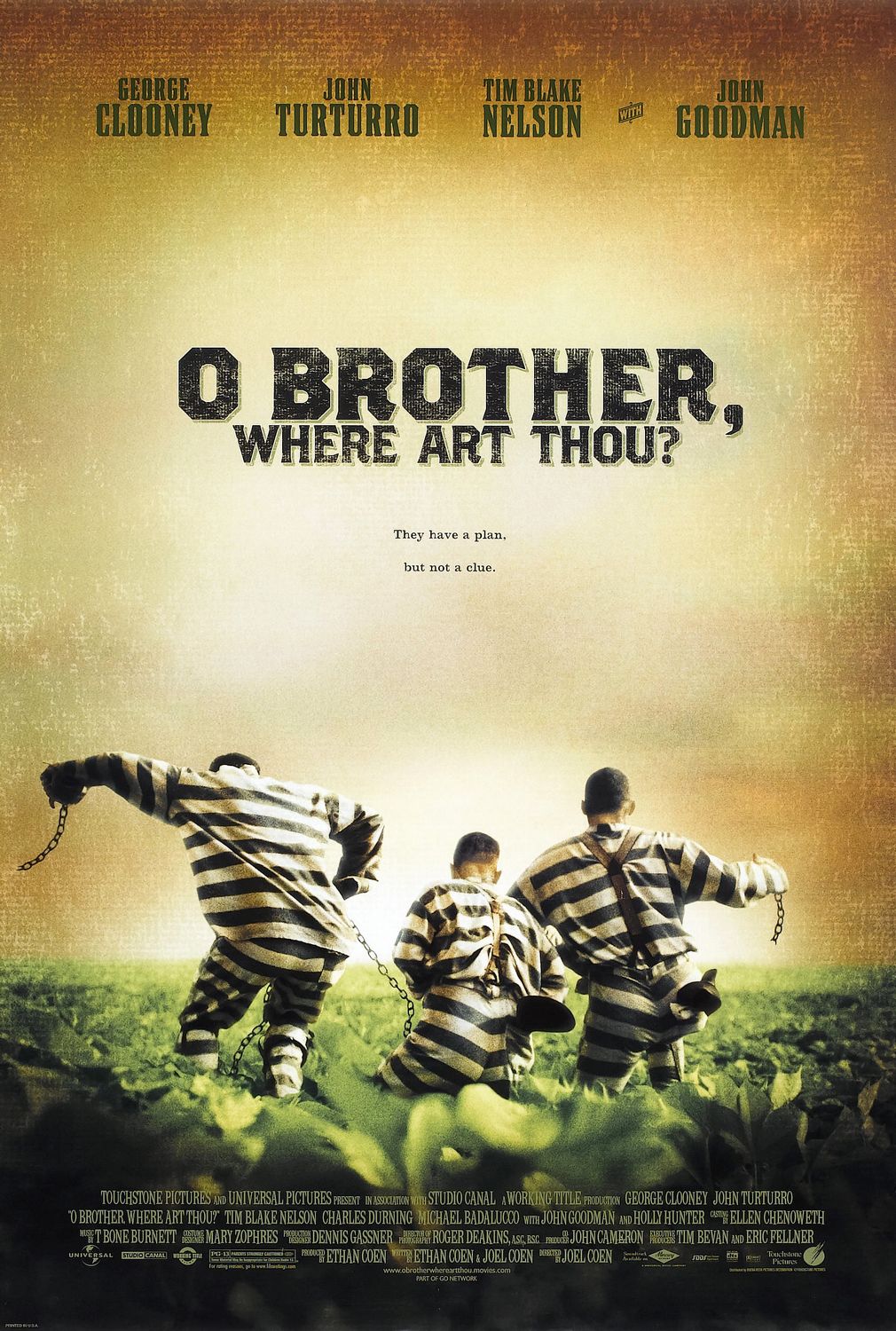

O cinema do humor e do pastiche é uma característica clássica dos

O cinema do humor e do pastiche é uma característica clássica dos