O gênero Western foi bastante popular nos período começado entre 1930 seguindo até os anos cinquenta, no entanto, já está presente no imaginário de Hollywood desde o cinema mudo, a exemplo de O Roubo do Grande Expresso (The Great Train Robberty) de Edwin S. Porter, lançado em 1903. Conhecido no Brasil como Faroeste (uma adaptação de Far West), o filão ficaria popular não só sobre sua faceta clássica que envolvia os longas de John Ford que eram protagonizados por John Wayne, James Stewart e Henry Fonda, mas também pela reimaginação italiana do Western Spaghetti, comandado pelos Sergios Leone, Sollima, Corbucci e tantos outros.

Graças ao fascínio de realizadores e do público, ainda há produção de novas versões desse período histórico especifico, resgatando todos os elementos comuns ao estilo: ambiente árido, sentimento de vingança, assassinatos a sangue frio, maniqueísmo na montagem de personagens, arquétipos de injustiça e claro, mocinho e mocinha. Alguns dos filmes visam revisar a história, e abrem mão de um elemento ou outro, mas normalmente esse é esqueleto.

Para confeccionar a lista, resolvi focar em westerns recentes, da década de noventa para frente, graças a refilmagem recente de Sete Homens e um Destino:

10- Dívida de Honra (2014), de Tommy Lee Jones

Apesar de muitas críticas ao maniqueísmo de sua construção histórica, Dívida de Honra é um bom exemplo de western revisionista, especialmente por mostrar uma faceta do velho oeste pouco explorada, envolvendo a mulher como personagem principal e sem toda a galhofa típica de Rápida e Mortal, por exemplo. A direção de Jones – que também atua como co-protagonista, junto a Hilary Swank – foca no agridoce e na difícil aceitação de um passado negro, tema semelhante ao visto em Os Imperdoáveis, ainda que abordagem nesse seja bem diferente, ligada a um homem ainda mais fracassado, mas que consegue ter alguma honra no final de sua existência, em uma curiosa e rara construção da figura do anti heroi.

9 – Slow West (2015), de John MacLean

O novato John MacLean imprime um apuro técnico tremendo em Slow West, mostrando o cowboy misterioso Silas Selleck (Michael Fassbender) sendo contratado para proteger um membro da realeza escocesa que ocorre em meio a uma crise no oeste dos Estados Unidos. O ritmo lento repete a mesma abordagem de outros primos seus, como Rastro da Maldade, ainda que sua roupagem seja muito mais moderna e direta do que o restante dos filmes da lista, abrilhantada claro por uma trilha envolvente e atuações marcantes de Fassbender e Kodi Smit-McPhee.

8 – Dança com Lobos (1990), de Kevin Costner

O western spaghetti de Sergio Corbucci se dedicou a uma desconstrução interessante, focando-se nos personagens mexicanos que viviam nos estados anexados pelos EUA. Vamos Matar Companheiros faz muito bem isso, assim como El Topo de Alejandro Jodorowsky. O mesmo exercício ocorreu com o épico protagonizado e dirigido por Kevin Costner. Seu personagem, o oficial da cavalaria que serviu na Guerra Cilvil Americana John Dunbar decide escolher como lugar para se situar próximo da fronteira, onde se afeiçoa pela tribo dos índios Sioux. No decorrer das quase quatro horas de duração, o homem branco abre mão de sua carreira e vida pregressa para defender aqueles que julgar oprimidos. Apesar de ter como herói um caucasiano, que é parte importante da tal tribo, Dunbar é uma exceção ao sofisma, já que se converte em um deles, entendendo em níveis sentimentais quais são os anseios e qual é a espiritualidade desses.

7- Os Oito Odiados (2015), de Quentin Tarantino

Tarantino sempre reuniu em sua filmografia, elementos de western, seja na parceria com Robert Rodriguez em Um Drink no Inferno, ou nos seus Kill Bill volumes 1 e 2. Em 2012, fez Django Livre, cuja qualidade é discutível, especialmente por parecer um cinema pasteurizado se comparado com o que vinha fazendo anteriormente. Os Oito Odiados é um retorno a essas origens, contendo não só a trilha de Ennio Morricone (finalmente oscarizado), mas também a violência gráfica, os closes parecidos com os de Sergio Leone, a vingança como mote principal e um conjunto de personagens detestáveis, além de referenciar em seu título uma tradição do gênero, como um número e uma alcunha para os personagens. Os diálogos infames e reviravoltas fazem deste roteiro um objeto interessante, inclusive superior ao episódio anterior da filmografia do cineasta.

6- Rastro da Maldade (2015), de S. Craig Zahler

Pouco conhecido, e uma grata surpresa, Rastro da Maldade (ou Bone Tomahawk) é um filme subestimado e curiosamente protagonizado pelo mesmo Kurt Russell que estrelaria Os Oito Odiados. Russel vive um xerife veterano que junta uma força tarefa a fim de ir atrás uma menina sequestrada por uma tribo de canibais. A direção do jovem S. Craig Zahler é tocante e consegue driblar até a lentidão que costumeiramente acompanha as críticas ao longa. O final surpreendente desconstrói a fobia aos índios, mostrando uma denúncia interessante ao gênero clássico de western.

5- O Assassinato de Jesse James Pelo Covarde Robert Ford (2007), de Andrew Dominik

Dominik faz um cinema agressivo e que discute o papel dos bandidos marginais. Foi assim com o recente O Homem da Máfia e também com o excelente O Assassinato de Jesse James Pelo Covarde Robert Ford, baseado no livro de Ron Hansen que por sua vez discute a intimidade do famosos fora da lei. A versão dos fatos mostra uma rivalidade intensa entre os personagens que estão no título, além de dar a oportunidade a Brad Pitt e Casey Affleck de realizar uma performance inspirada e interessante, que ajudam a grafar a gravidade dos eventos. O roteiro gera nuances e discussões interessantes a respeito de ética, poder e drama. Sob o ponto de vista técnico, o longa também funciona à perfeição, com uma bela filmagem e fotografia, além de uma trilha sonora condizente com todos os conflitos morais.

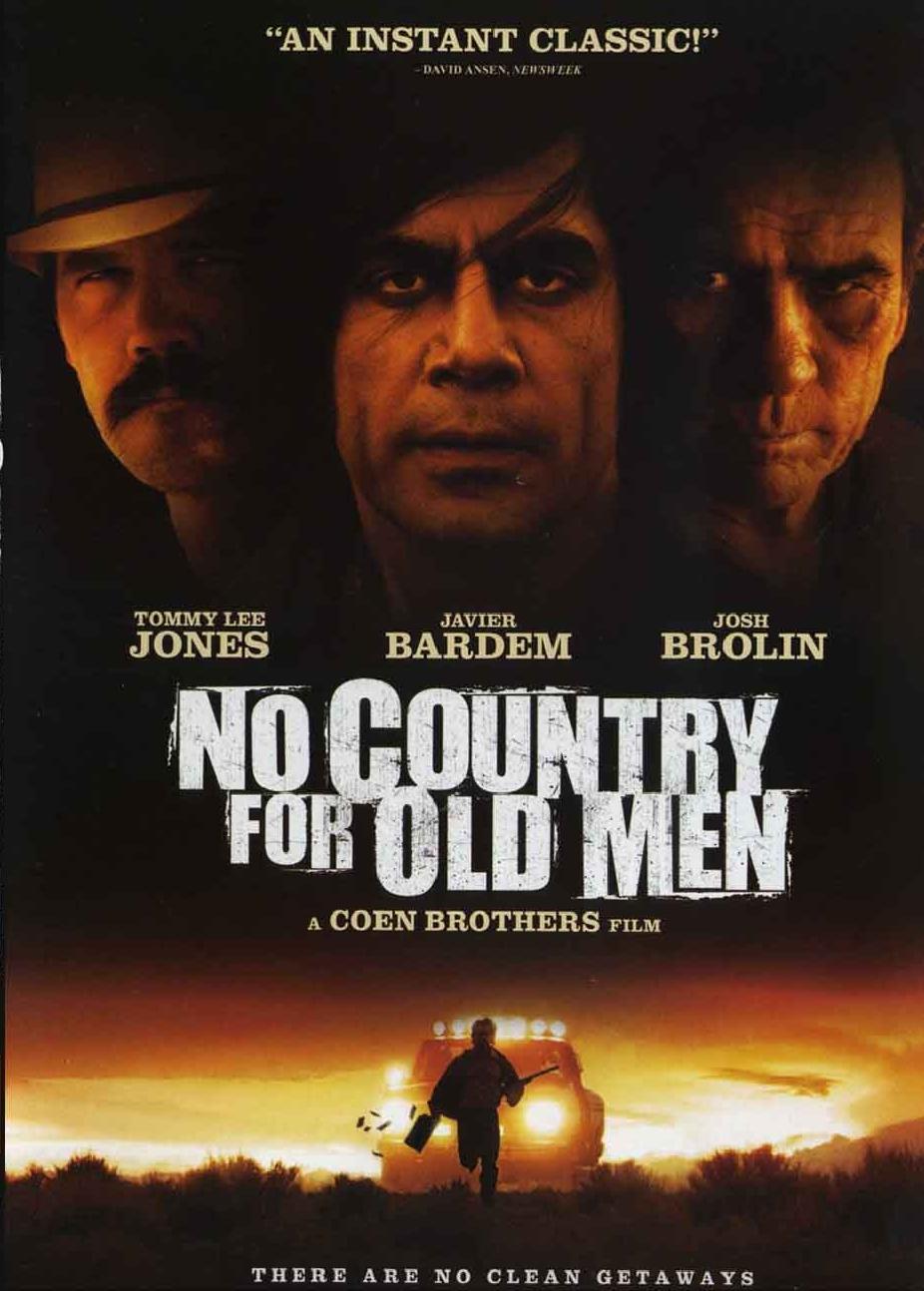

4- Bravura Indomita (2011), de Joel e Ethan Coen

Refilmagem de um dos derradeiros filmes de John Wayne, a versão dos irmãos Coen prima pela crueza e pelo tom adulto, já mencionado por filmes anteriores, entre eles, o mencionado A Proposta de John Hillcoat. O Rooster Coogburn de Jeff Bridges é um homem grosseiro, turrão e mal humorado, exalando verossimilhança e compromisso com a realidade, ainda que guarde em si parte do pensamento heroico visto nos filmes clássicos, tendo sua performance casando à perfeição com a Mattie Ross de Hailee Steinfeld. Os Coen já haviam de certa forma visitado o gênero, pondo diversos elementos de western em Onde Os Fracos Não Tem Vez, e como no premiado filme de 2007 há um cuidado em registrar um mundo cínico, violento e pessimista, ainda que essa última pecha seja discutível, com um humor reduzido se comparado com a filmografia dos diretores, mas ainda grave em sua abordagem.

3- Dead Man (1995), de Jim Jarmusch

Clássico de Jim Jarmusch, composto a partir de uma das melhores performances de Johnny Depp como ator, Dead Man é uma história pesada e corriqueira, poderosa por se focar em homem comum. William Blake é um contador da cidade de Cleveland que decide se mudar para uma cidade menor depois da morte de seus parentes, a fim de assumir um bom emprego em uma metalúrgica, fato que não se concretiza. A solidão o faz se envolver com uma mulher, que por sua vez deixa para si a maldição de ser acusado de um assassinato não cometido por ele, e partir dai começa uma jornada mística, ao lado de um nativo indígena. A abordagem e Jarmusch é poética e psicodélica e o modo de retratar a espiritualidade é bem interessante e inusual, fazendo deste longa uma pérola.

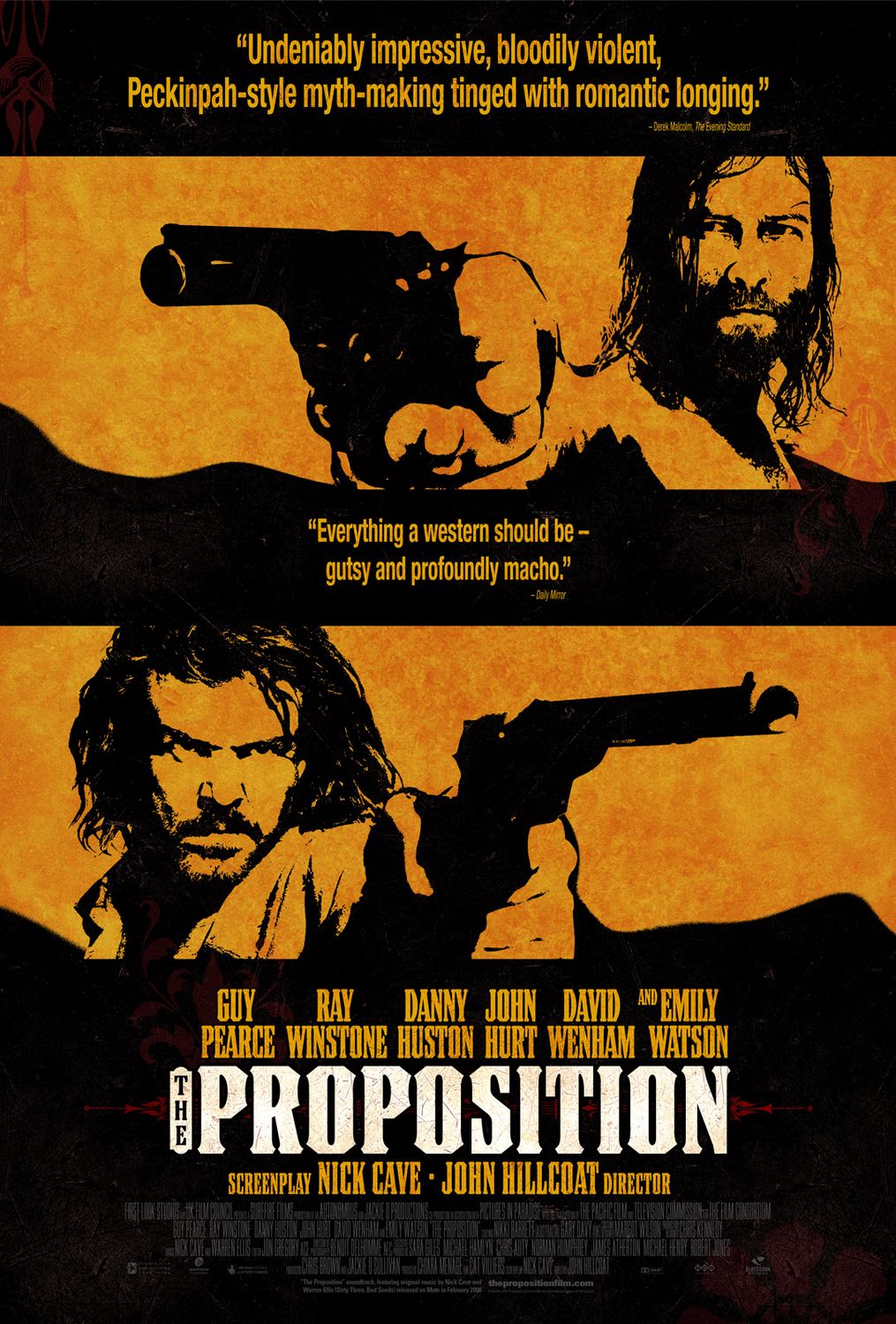

2- A Proposta (2005), de John Hillcoat

O faroeste italiano revisitou o tema e o tornou mais sujo, cru e visceral. O comparativo simples entre o vestuário do Pistoleiro Sem Nome de Clint Eastwood e os heróis de John Wayne se vê pela sujeira de suas roupas e postura violenta. Hillcoat consegue descer mais fundo, resgatando através de uma fotografia amarelada e roteiro de Nick Cave. A perseguição aos irmãos Burns é retratada com violência e muito gore, sem banalizar o tema ou suavizar o caráter do oeste selvagem para o grande público. As atuações de Jack Huston e Guy Pearce colaboram para esse aumento de verossimilhança e corroboram o trabalho do diretor, que balanceia muito bem forma e conteúdo.

1- Os Imperdoáveis (1992), de Clint Eastwood

William Munny é um antigo assassino que prefere ficar recluso, recusando o chamado da morte que corroeu toda sua vida. O comentário dentro do filme serve de paralelo com o ocorrido na carreira de Eastwood, que procurava não apelar sempre para os filmes western, em especial quando se tornou diretor por ser este seu lugar de conforto. A diferença básica entre personagem e interprete é que no caso do pistoleiro este lugar não é confortável, e sim a moradia da culpa. Os Imperdoáveis é um filme sobre destino e sobre o fracasso em tentar fugir da sina e Eastwood consegue inserir em uma história comum uma serie de elementos absurdamente bem urdidos, unindo a visão épica dos faroestes clássicos e a crueza típica das fitas italianas de Sergio Leone, claro, com uma direção que é comedida quando necessário e precisa nos momentos dramáticos.

Assim como seus filmes, Tarantino possui várias marcas registradas que transbordam nas películas e fazem dele um diretor autoral com o nome gravado à ferro na história do cinema. Exímio diretor de câmera, abusa dos chamados long shots com cenas de até 10 minutos sem cortes. Seus roteiros, geralmente originais, trazem personagens de personalidade forte e a grande maioria das tramas tem uma dualidade muito evidente: Os personagens nunca são completamente vilões ou mocinhos. O grande trunfo dos filmes “tarantinescos” sempre foram os personagens e seus diálogos, muitas vezes surreais, sobre assuntos cotidianos.

Assim como seus filmes, Tarantino possui várias marcas registradas que transbordam nas películas e fazem dele um diretor autoral com o nome gravado à ferro na história do cinema. Exímio diretor de câmera, abusa dos chamados long shots com cenas de até 10 minutos sem cortes. Seus roteiros, geralmente originais, trazem personagens de personalidade forte e a grande maioria das tramas tem uma dualidade muito evidente: Os personagens nunca são completamente vilões ou mocinhos. O grande trunfo dos filmes “tarantinescos” sempre foram os personagens e seus diálogos, muitas vezes surreais, sobre assuntos cotidianos.