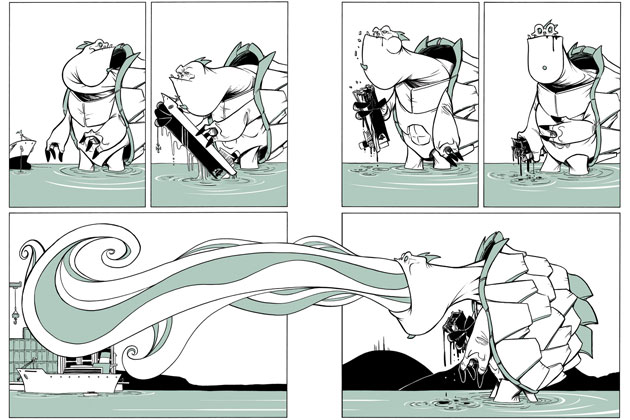

Leio quadrinhos há 30 anos e sou fã do Super-Homem. Com oito anos de idade, eu pulava do telhado de casa com uma toalha amarrada no pescoço, imitando meu herói favorito. Hoje, me impressiona saber que essa geração se encantou com o versão do Superman de Zack Snyder.

Leio quadrinhos há 30 anos e sou fã do Super-Homem. Com oito anos de idade, eu pulava do telhado de casa com uma toalha amarrada no pescoço, imitando meu herói favorito. Hoje, me impressiona saber que essa geração se encantou com o versão do Superman de Zack Snyder.

Irei apontar os erros da nova versão do Superman no cinema e lhes mostrar quem este herói é de fato e o que representa para a humanidade.

Messias ou Anticristo?

Messias ou Anticristo?

É impossível falar sobre a origem e construção do mito Superman sem falar de religião, visto que a influência é cristalina. Ele é inspirado no messias judaico-cristão – Jesus – a base de formação de sua mitologia e personalidade. O amor que ele sente pela humanidade foi inspirado no amor de Deus pelos seres-humanos: o amor ágape. Homens e mulheres, quando olham para o Superman, o amam na concepção pura da palavra. Ele representa o ideal de bondade, justiça, pureza, bom caráter, otimismo, alegria, força, simpatia e esperança. É um ideal a ser seguido assim como Jesus; uma verdadeira inspiração para a raça humana e que veio ao mundo, enviado pelo Pai, para ser a “luz” dos povos. Semelhantemente a Jesus, o verdadeiro Superman é um ser humilde e respeita a liberdade, a autonomia da vontade dos seres-humanos. Não foi à toa que o fizeram morrer e ressuscitar; ele é o “Jesus” dos super-heróis das histórias em quadrinhos.

Contrariando toda a mitologia do herói, construída ao longo de oito décadas, o Superman de Snyder se assemelha não ao Jesus do cristianismo, mas à figura do Anticristo profetizada no Apocalipse. O Anticristo é a antítese do Cristo e, da mesma maneira o Superman de Snyder é a negação de tudo o que o verdadeiro Homem de Aço representa. Podemos observar isso em dois pontos principais.

Características emocionais: Apesar de ter sido muito bem criado pelos Kent, recebido amor, uma boa educação e nobres valores de seus pais, vemos na recente adaptação do personagem para o cinema um indivíduo desalmado, perturbado, inseguro, angustiado, confuso, pessimista, desorientado, entenebrecido, desprovido de carisma, ou simpatia, que em nenhum momento representa um exemplo ou símbolo de esperança para os seres-humanos. Assim como o Anticristo do Apocalypse, ele está nas “trevas” emocionais e espirituais e não goza de nenhuma luz interior ou exterior. Jor-El se enganou, pois o messias que ele enviou para ser um guia para a humanidade não cumpriu sua missão, na nova adaptação para o cinema. Um ser tão poderoso e tão emocionalmente instável representa um grande perigo para a humanidade. Bruce estava realmente certo. São pessoas com essas mesmas características emocionais que um belo dia surtam e saem matando inocentes, num dia de fúria. Basta apenas que algo acione o gatilho…

Atuação política: O Anticristo – segundo as profecias do livro do Apocalipse – será um governador mundial que, outrora um grande líder politico, se relevará como um tirano e governará o mundo à sua maneira. Vimos um lampejo dessa distopia, na qual o Superman assume o perfil de um anticristo em um dos sonhos de Bruce Wayne – aparentemente o líder da resistência contra o regime opressor é capturado e executado pelo próprio Homem de Aço. O Superman de Snyder é um verdadeiro perigo para o mundo, pois é um vilão e ainda não sabe disso. Tudo isso, é óbvio, aponta para Injustice. A maior fonte de inspiração para a construção do Universo DC no cinema é um jogo de vídeo-game…

E aqui vai minha crítica a Warner: uma das funções sociais da arte é levar esperança, alegria e otimismo às pessoas. No mundo em que vivemos, tomado por guerras e iminências de guerras, onde se mata o diferente e não há amor e respeito ao próximo, essa mensagem através da arte é indispensável e fundamental para a civilização pós-moderna. Hoje, mais do que nunca, precisamos do verdadeiro Superman-messias, o personagem mundialmente conhecido como um dos maiores representantes da paz e da tolerância entre os povos. Um ser que milita pela Paz na Terra, como Paul Dini e Alex Ross mostraram ao mundo. Por que não enfatizar essa faceta que é o diferencial do personagem? As crianças precisam crescer e os jovens envelhecer com esse referencial de herói. Um personagem que deveria ser a celebração da vida e da paz, e que nas mãos erradas se tornou o enaltecimento da destruição e da morte. É esse Superman de Injustice que as pessoas de um mundo corrompido como o nosso precisam ver no cinema?

Saudades de Cristopher Reeve e Richard Donner…

“Uma Metamorfose Ambulante”

“Uma Metamorfose Ambulante”

O que costumeiramente ouço falar para justificar a caraterização do Superman de Snyder é que ele é um personagem em desenvolvimento, que ainda não é o Superman. Mas esse argumento não subsiste quando analisamos a trajetória desse herói no cinema. Ora, se ele havia enfrentado três kryptonianos e até executado um deles (em O Homem de Aço); se ele já estava na atividade como Superman há mais de dois anos, teve dois filmes, havia se envolvido em vários eventos, enfrentou o Batman, Lex Luthor, integrou a “Trindade da DC” juntamente com Batman e Mulher-Maravilha; se ele já havia vencido o Apocalypse e até mesmo morrido, o que faltava para ele ser o Super-Homem, para que se alegue que ele ainda estava em desenvolvimento? Lembremos que Jesus – a fonte de inspiração do Superman – já era o Cristo antes mesmo de haver morrido, mas o “Superman” não era o Superman antes de sua morte no longa? Esse personagem do novo filme da DC no cinema está em processo de formação, mas não para se tornar um herói completo, mas de um vilão, pois, afinal, pelo roteiro desenvolvido, o futuro da DC no cinema culminará no Superman-anticristo de Injustice.

Na verdade, o argumento do processo de “evolução” dessa versão do Homem de Aço do diretor Zack Snyder foi um subterfúgio para defender e justificar uma abordagem rasa do personagem, que não deu certo e foi execrada pelos críticos e milhares de fãs. Era uma abordagem que tinha a pretensão de mudar um mito, fazendo algo “revolucionário”, o “novo” e “moderno” superando o “antigo e ultrapassado”. Mas Snyder deixou claro que não dá para mudar para melhor algo que não se conhece, no máximo destruir.

Esse indivíduo em Batman vs Superman: A Origem da Justiça, o qual chamam de Superman, morreu no referido filme, e o que era para ser o maior evento dos últimos tempos no cinema não causou nenhum impacto na indústria cinematográfica ou do entretenimento. Não se viu uma nota em um jornal sequer sobre a Morte do Homem de Aço. Em 1990, um simples gibi fez o mundo chorar ao apresentar, de maneira dramática marcante e comovente, a morte desse super-herói. Hoje, o cinema, com todos os recursos que possui, não conseguiu projetar a mesma comoção sobre as pessoas e causar a mesma repercussão na mídia.

Lamentavelmente, no filme em que o maior super-herói da história sucumbe, o destaque maior é a abertura de pernas da Mulher-Maravilha, que por sinal foi uma personagem mais definida, determinada e autoconfiante, segura de si e de sua função no mundo, do que o tal do homem de aço. A mídia e os verdadeiros fãs não sentiram “A Morte do Super-Homem” porque não teve um Super-Homem para morrer e consequentemente lamentar isso. Não houve empatia alguma porque laços de afinidade, admiração e carinho não foram estabelecidos entre Superman e os espectadores. O mundo não amou esse Superman.

Snyder se preocupou muito mais em mostrar os músculos do Super-Homem do que a sua alma, e isso agradou a muitas pessoas de uma geração que não tem a mínima noção dos ideais que esse personagem representa e transmite para a humanidade e, por isso, dizem que o Superman era “bonzinho” demais e que precisava “evoluir”, “mudar” e se “modernizar”. Ocorre que os ideias e virtudes de um herói como ele são atemporais

Snyder não desnudou a alma do Superman porque não deu nenhuma alma para ele. Devido a esse fato, brindou os fãs com um Superman de vídeo-game, arrasa-quarteirão, com o apelo sexual de um gogo boy. Abordagem mais superficial de um herói musculoso e que usa collant, impossível.

Não acredito que de um processo de “metamorfose”, de “mudança”, realizado por pessoas com tamanha imperícia, saia algo bom…

Um deus sem sua Glória?

Se houvesse a categoria no Oscar de “pior adaptação de um personagem de quadrinhos para o cinema”, o herói do diretor Zack Snyder seria o mais forte candidato à premiação. Essa é, sem dúvida, a pior adaptação do super-herói realizada pela Warner, inferior, inclusive, até a considerada fraca versão do Superman – O Retorno, lançada em 2006. Mas, para quem começou a ler quadrinhos ontem e não acompanha o herói por três ou quatro décadas, e o conhece como “Superman” e não “Super-Homem”, vai se maravilhar com essa versão fast-food e cheia de esteroides do maior herói da história dos quadrinhos, que teve a sua grandeza reduzida a nada. Super-Homem é muito mais que um “corpo sarado e rosto bonito” que, para o diretor e sua equipe, foi a principal virtude dessa versão. A glória do personagem não se fundamenta na efemeridade, mas em uma alma iluminada, um caráter nobre, um herói perfeitamente definido.

Por isso que Batman, como único herói de uma produção cinematográfica, conseguiu fazer arrecadar um bilhão de bilheteria, (Batman: O Cavaleiro das Trevas, Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge), mas, quando se juntou a esse Superman fake, não teve o mesmo desempenho, mesmo apresentando sua melhor versão para o cinema. O que aconteceu é que Batman e Mulher-Maravilha levaram o filme Batman vs Superman nas costas. Não houve um “fator Superman” para contribuir com a bilheteria; ele foi praticamente um elemento neutro nesse quesito.

Mas, para que a destruição desse mito no cinema fosse completa, Snyder mostra seu total desprezo pelo Super-Homem ao fazê-lo levar uma surra exageradíssima do Batman (o qual faltou apenas cuspir no rosto do Homem de Aço). Desvalorização da moral do maior super-herói da história se consumará no filme da Liga da Justiça, e no qual Superman não será líder da equipe em sua primeira adaptação para o cinema. O líder será o mesmo Batman que o desmoralizou.

É assim que se trata uma lenda?! Uma coisa é fazer uma nova versão de um herói; outra bem diferente é desmoralizá-lo e reduzi-lo a nada! O Superman de Snyder não é um “falso deus”; é um deus, sim! Mas um deus sem a sua grandiosidade; um deus sem a sua glória.

Esse personagem tinha qualquer coisa menos a “essência” – ou a alma – do Homem de Aço. O que eu testemunhei no cinema foi a desconstrução, humilhação e o escárnio de um mito que admirei por 30 anos. Um filme retratando o mito Superman dessa maneira, é óbvio que não daria certo. Se Superman é tipologicamente o messias, seria Snyder o Judas que o traiu? Assim como os algozes de Cristo, Zack Snyder cuspiu no Superman.

–

Texto de autoria de Jamy Milano.

Messias ou Anticristo?

Messias ou Anticristo?