Ao longo da História, as refeições e o ritual que as cerca vieram se estabelecendo como representações de estratificação social e de relações de poder. Além de servirem como ponto de intermediação para propostas ou fechamentos de muitos negócios, este ritual está também muito ligado ao caráter de confraternizações afetivas, e mesmo quando, se situa na rotina do dia a dia, há na refeição um sentido simbólico de repartir e de expressar valores culturais.

Portanto, as refeições constituem-se também, e talvez principalmente, em momentos construtores e comemorativos de memórias afetivas. A sua força está, outrossim, ligada aos dois sentidos que compõem as capacidades mais primitivas do Sistema Nervoso Central: o paladar e o olfato. Os dois interagem e se complementam. Você sabia que o gosto da canela, sem a atuação do olfato, seria totalmente diferente daquele que imaginamos?

Os alimentos, a forma como são preparados e a “cerimônia” que envolve a sua degustação, constroem memórias indeléveis na história da vida de cada um!

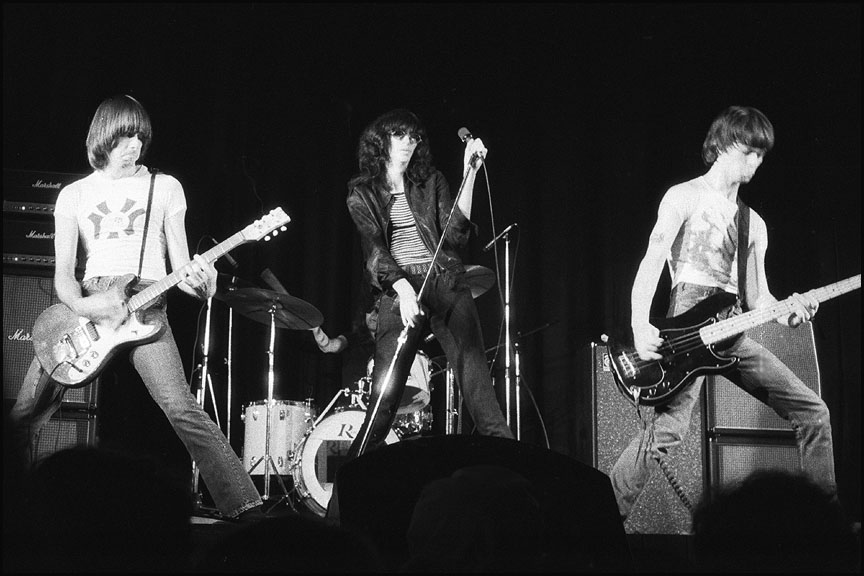

Por isso, escolhi algumas belíssimas histórias captadas pela câmera e projetadas na telona, onde o alimento é protagonista de momentos marcantes que desencadeiam, dialogam ou comemoram grandes mudanças.

Quando penso na sétima arte como testemunho de uma mudança significativa das percepções afetivas (antes aprisionadas a paradigmas culturais e religiosos), através de todas as sensações que são desencadeadas na aceitação do prazer proporcionado pelo paladar… Quando penso na sétima arte trazendo um desfile de alimentos preparados com a minuciosa delicadeza de um ourives, e servidos como rimas épicas de um poema que transborda a alma…

Quando penso no lento e profundo despertar de expressões, recebendo do líquido que escorre pelas taças de cristal, o beijo da liberdade de espírito, ainda sob a lente da sétima arte… Eu suspiro e me entrego ao dinamarquês A Festa de Babette (1987), com a brilhante direção de Gabriel Axel, primorosa atuação de Stéphane Audran, fotografia impecável e roteiro adaptado de um dos contos do livro Anedotas do Destino (1958), da inspirada escritora Karen Blixen, de quem uma das obras já havia sido adaptada para Entre Dois Amores (1985, Sidney Pollack).

Babette chega a um vilarejo, na Noruega, fugindo de uma guerra civil na França, e se aloja na casa das duas filhas de um pastor. Solteironas e ligadas a padrões de conduta que têm como alicerces dogmas religiosos fortemente aprisionadores dos prazeres a vida (assim como o resto da comunidade), elas vão provocando em Babette uma imensa vontade de ampliar certas convicções, e abrir os olhares para a liberdade de todos os sentidos. Como ex-chef de um grande restaurante parisiense (fato até então desconhecido para todos), alguns anos após sua chegada, Babette toma conhecimento de ter ganho na loteria, e resolve investir todo o seu prêmio na elaboração de um banquete. Na modesta sala de jantar das filhas do pastor, inicia-se um ode à arte, à cultura e ao paladar!

À arte porque, além de o diretor Axel ter conseguido uma magnífica composição entre os gestos, a música e a fotografia, a mesa encontra-se arrumada como o cenário do mais esplendoroso espetáculo, onde cada peça é uma obra de arte, desde a toalha, aos copos, porcelanas e talheres, e os pratos… Ah, os pratos são verdadeiras pinturas e esculturas!

À cultura, porque o general francês vai descrevendo os alimentos e sua harmonização com a carta primorosa dos vinhos que os acompanham, ao mesmo tempo que tece uma ponte entre as duas culturas ali presentes.

Ao paladar… (é incrível como alguns sabores e aromas quase rompem a tela, nos tocando os sentidos e a alma)… porque é sedutora a onda de vapor que se desprende do consumê servido inicialmente, uma sopa de tartaruga onde a carne da mesma mergulha num caldo de legumes, cortado levemente pela acidez do limão siciliano e fortificado pela redução do vinho madeira. Em seguida, uma massa fermentada e dourada na manteiga, forando pequenas panquecas (blinis), é coberta com creme azedo e caviar de Esturjão, para formar a receita da culinária russa, Blinis Demidoff. E eis que chega a grande estrela do jantar (se é que a algum dos pratos caberia um papel secundário)! Digo “estrela”, porque toda a refeição é minuciosamente planejada numa afinada curva de sabores, textura e aromas, em cujo centro se encontra o pico das nuances marcantes, por sua complexidade profunda. O Cailles en Sarcophage apresenta a refinada e amanteigada crocância de um pequeno ninho de massa folhada, onde descansa o dourado da codorna, desossada, adormecida no Cognac e recheada com foi gras.

Assim como a cereja dá o toque final ao bolo, este soberbo presente à visão e desafiador do olfato, vem coroado com uma redução e vinho branco, trufa preta e chapéu de champignon. Há ainda o toque do óleo do amendoim, do salsão e da pimenta-do-reino, suspirando em meio a todos os ingredientes. Então Babette atenua a exaltação do paladar, servindo uma refrescante salada de endívias, envoltas no equilíbrio das nozes picadas, molho de mel e aceto balsâmico. O doce que aqui já começa a ser sugerido, explora a sua plenitude na sobremesa Baba au Rhum, que se trata nada mais nada menos de um Savarin (um bolo simples) coberto com uma calda onde a casca ralada da laranja e do limão, o pau de canela, o rum, o açúcar e o licor de laranja, formam deliciosa ciranda de sabores.

Babette sabe, como poucos, preparar um espetáculo que desperta todos os sentidos e provoca o desabrochar das mais profundas emoções, adormecidas num canto da alma! É preciso conhecer os segredos contidos na alquimia de cada ingrediente, cada tempero! E Papus Vassilis (Ieroklis Michaelidis) é um mestre no uso dos temperos e no conhecimento sobre o que estes podem amenizar ou enfatizar no comportamento do ser humano. Ele é um filósofo da culinária, construtor de metáforas que despertam a curiosidade e paixão de seu neto Fanis (Georges Corraface), quando faz analogia entre a importância dos astros (Fanis adora astronomia) e os elementos que os constituem, com a função de cada tempero dentro de um prato.

Tassos Boulmetis, em O Tempero da Vida (2003) fala dos conflitos geopolíticos (Fanis e seus pais, acabam sendo deportados da Turquia, terra natal de seu avô, com quem vivem em Istambul), das relações humanas (há uma profusão de cenas em volta de encontro e reencontros familiares e afetivos) e, como coluna vertebral e simbólica de todo o enredo, da gastronomia, levando-nos, desde a escolha dos ingredientes, a sua preparação e o ato que finaliza este processo, numa confraternização que desperta os sentidos do corpo e as emoções da alma.

O filme peca em momentos que a dinâmica se perde na repetição de ideias, deixando de explorar alguns pontos que, sem dúvida, lhe imprimiriam mais graça e profundidade. No entanto, se você puder relevar algumas sequências e se concentrar nas cenas poéticas e pertinentes que permeiam a história, encontrará neste longa algumas inspirações, como por exemplo as conversas entre Fanis e seu avô.

Vassilis conta que: o sal é essencial à vida e à comida; a pimenta é quente e queima como o sol, e por isso vai bem em todas as comidas; o leite e o açúcar são os primeiros alimentos da vida… de alguma forma, ele coloca a canela como protagonista neste diálogo de temperos e emoções, quando explica que, por ser um tempero muito forte e deixar as pessoas introspectivas, o cominho não deve ser usado num almoço de família, mas substituído por canela, que é doce e amarga como as mulheres e que faz as pessoas olharem umas nos olhos das outras. É exatamente a canela que faz toda a diferença no preparo dos keftedes (versão grega das almôndegas) quando Vassilis propõe que ela seja adicionada às bolinhas de carne moída, misturadas a um pouco de miolo de pão, alho, salsa e outros ingredientes. E os molhos? Ah… “os molhos suavizam qualquer receita! Quando não usam molhos na comida, sempre exageram nas conversas.”

Mas não são apenas os ingredientes (em especial os temperos) que têm a capacidade de criar caminhos em nossa alma! Também os sentimentos que os conduzem no momento do preparo parecem transpor qualquer barreira física, e invadem o estado de espírito de quem saboreia o alimento.

Sim, é sobre isso que nos fala Laura Esquivel, em seu romance Como Água para Chocolate, o qual foi transformado num filme homônimo, em 1992, com direção de seu marido, Alfonso Arau!

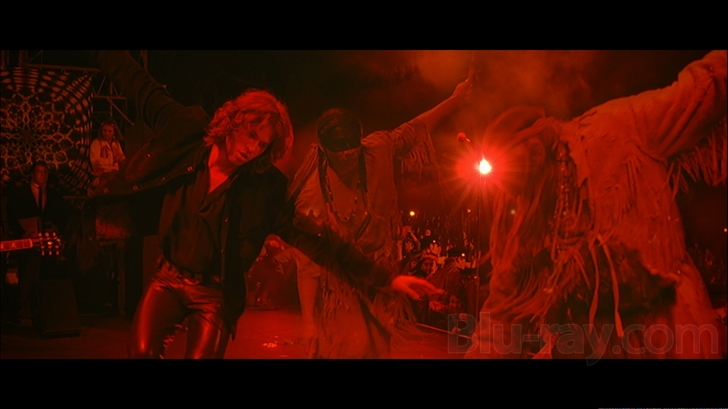

Tita (Lumi Cavazos) cresce em meio à panelas, e entrega-se a estes momentos de uma forma tão intensa quanto ao amor que sente por Pedro (Marco Leonardi). Apesar de correspondido, viver este amor lhe é negado, pois Tita, por ser a mais nova das três filhas de uma viúva, numa pequena fazenda mexicana do século XX, se vê obrigada a seguir a tradição de cuiar de sua mãe até a morte. Assim, combina-se o casamento de Pedro com Rosaura (Yareli Arizmendi), sua irmã, e ele aceita, por ver nisso a única possibilidade de permanecer perto de sua amada. Acontece que o coração de algumas pessoas estabelece um pacto, imune ao tempo e às circunstâncias, por isso o amor entre Tita e Pedro permanece intato, não obstante o casamento dele com Rosaura, e um dia o rapaz leva rosas para a moça de coração apaixonado.

É a inabalável força desta paixão e o intenso desejo pelo homem da sua vida, que Tita coloca no preparo das codornas ao molho de pétalas de rosa. Note-se que ao recebê-las, as flores têm uma coloração rosa, que se transforma num intenso vermelho, quando Tita vai usá-las no prato. É servida uma fantástica composição do amanteigado dourado da pequena ave, beijando o carmim das pétalas dispostas sobre a porcelana, junto ao purê de castanhas portuguesas, adocicado pelo mel e pelo anis estrelado, com um leve e acalorado toque de pimenta. E então… quando este alimento é levado à boca e abraçado pelo paladar, uma onda de voluptuosa sensualidade toma conta do espírito e do corpo daqueles que o experimentam!

Envolvendo também valores familiares e tradições, além de outros elementos, é a trama do filme Comer, Beber, Viver (1994), da primeira fase do diretor Ang Lee. E mais uma vez a comida aparece como fonte inspiradora e celebradora das relações, atuando como linguagem da alma, código de sentimentos ofertados e compartilhados.

É assim que o alquimista culinário Chef Chu (Sihung Lung) lida com a arte na cozinha: com a mesma entrega e sensibilidade que se constitui condição sine qua non para a arte de viver!

As três filhas de Chu enfrentam conflitos existenciais em Taipé, capital de Taiwan, e Chu lhes oferece todo o acolhimento de um coração fraterno, nas refeições que prepara aos domingos, quando a família se reúne em torno da mesa, entregando-se ao mágico prazer dos ingredientes que este poeta da gastronomia manuseia e mistura com sublime inspiração.

Entre os pratos que dispõe sobre a mesa farta, convidativa e representativa da cultura chinesa, destampa-se a cesta que havia cozinhado, no vapor, a fina massa dos guioza, cujo recheio de carne de porco murmura a conversa entre o gengibre, o alho, a cebolinha, o óleo de gergelim, o vinagre de arroz e o molho de soja, com que fora temperada.

Ang Lee, um ano antes, já ensaiara a sua devoção à arte da gastronomia e sua sabedoria em captar o mágico sentido do alimento, em O Banquete de Casamento.

A propósito daqueles que possuem o gosto e a sensibilidade em dirigir cenas cuja áurea se intensifica de tal forma, que nos sentimos tocados pela comoção dos personagens e invadidos pelos aromas e sabores, não poderia deixar de citar Lasse Hallstrom e seu envolvente A 100 Passos de um Sonho (2014), cujo protagonista, o jovem Hassan (Manish Dayal) cria diálogos entre o requinte da culinária francesa e a explosão dos temperos indianos.

Hallstrom, em 2000, coroara o chocolate com toda a magnitude que lhe é legítima, ao conceber Vianne Rocher (Juliette Binoche) como a mulher que se muda, com sua filha, para um fictício lugarejo na França, e desperta o aconchegante afeto e a estimulante libido de seus moradores, através do encantamento que coloca no manuseio deste ingrediente, trabalhando sua textura, temperatura e nuances de sabor.

Em Chocolate, há cenas em que a tela quase se derrete e nos toca os lábios, transportando-nos ao deleite do paladar e à liberdade dos prazeres, antes aprisionados em algum canto de nossos medos. A estrela das estrelas é o chocolate quente, saboreado, entre outras pessoas, pela doce e melancólica Armande (Judi Dench), desabrochando a intensa paixão pela vida.

No filme não é possível seguir, passo a passo, a elaboração desta bebida sublime, mas como costumo prepará-la em momentos de um libertador recolhimento comigo mesma, ou naqueles em que me entrego por inteiro a deliciosas companhias, deixo aqui, para você, a minha receita.

No entanto, antes de fechar com chave de ouro (ou de chocolate), em meio a dezenas de obras cinematográficas que, de alguma forma, têm a gastronomia em seu enredo, preciso citar como imperdíveis (correndo o risco de faltar com alguns) Vatel, O Jantar, A Grande Noite, Simplesmente Marta, Ratattouile, Toast, Julie & Julia, Tomates Verdes Fritos, O Segredo do Grão, Tampopo, Volver…

Eu não disse que a lista é interminável?

Mas vou parar por aqui, para que você possa ir para a cozinha, juntar 1l de leite com 400gr de chocolate em pó (costumo usar aquela caixinha que tem dois frades), um pau de canela, casca de uma laranja (cuidado para não ir além da camada branca), um tiquinho (tiquinho mesmo) de noz-moscada ralada, e a ponta de uma pimenta malagueta (do tamanho de uma cabeça de fósforo). Leve ao fogo até ferver, e depois, em fogo baixo, vá mexendo até que adquira uma consistência cremosa. (A receita dá para 4 pessoas).

Agora entregue-se, de corpo e alma, à aveludada textura do chocolate, visitada, aqui e ali, pelo perfumado e instigante nuance de cada um dos outros complementos!

Depois… depois passeie por todos estes filmes e infiltre em sua cozinhas!

–

Texto de autoria de Cristina Ribeiro.