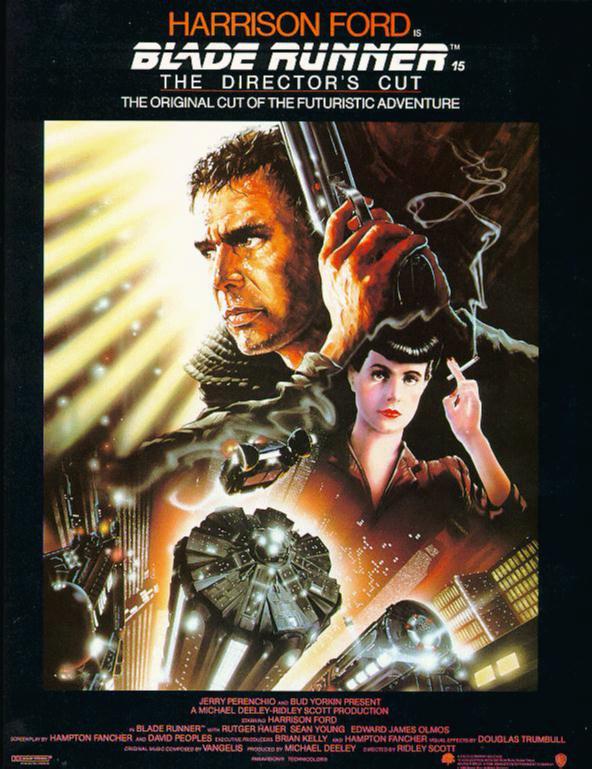

No dia 25 de junho Blade Runner fez 30 anos: relativo fracasso de público na época do lançamento, o filme também dividiu os críticos, mas acabou se tornando cult e então clássico e colocou Ridley Scott na lista dos grandes diretores contemporâneos.

Blade Runner é uma das ficções científicas mais populares mesmo entre aqueles que não gostam do gênero e junto com 2001: Uma Odisséia no Espaço provavelmente a mais estudada, analisada e louvada pelos críticos e teóricos do cinema. Talvez porque aqui Scott fale menos de espaço e futuro e mais do que nos faz humanos.

Em 2019 a Tyrell Corporations alcançou tal tecnologia na construção de andróides (ou replicantes) que se tornou necessária a aplicação de testes sutis para diferenciar entre eles e os humanos. Além disso: uma nova linha em desenvolvimento passaria a possuir memória, ou seja, um senso de família, passado e identidade. A pergunta que paira no ar então é: por que continuamos a trata-los como coisa?

A trama segue Deckard ( Harrison Ford) um caçador de andróides contratado para desativar (ou “aposentar”) 4 replicantes que fugiram das colônias espaciais onde habitam e vieram para a Terra, onde são proibidos devido aos riscos da rebelião. Ao ser informado da missão Deckard se pergunta “mas por que eles voltariam a terra?”

Eles vieram em busca de respostas. Mais que isso, conscientes de que sua vida útil é propositadamente muito curta (apenas 4 anos) vieram descobrir como extendê-la. Replicantes temem a morte, não querem abandonar a existência e sentem que seu tempo no mundo é muito curto. Exatamente como humanos. Mas enquanto nossa morte é inevitável e nosso tempo de vida aleatório, o deles é arbitrário: os andróides sabem quem os criou e sabem que vivem apenas 4 anos por opção desses criadores, eles poderiam ser eternos, ou ao menos viver por centenas de anos, mas não são, e sendo assim vêm a Terra também por vingança.

Ridley Scott parece ter uma posição a respeito da humanidade dos andróides, ele acredita em sua subjetividade e os atores enchem seus personagens de nuances, sensibilidade e expressões que são tudo, menos mecânicas. Em uma memorável sequência Roy ( Rutger Hauer ) pergunta a Deckard se ele sabe o que é viver com medo e afirma seu temor de que tudo que viu, sentiu e experienciou se perderia no mundo, como lágrimas na chuva. Não se pode ser muito mais humano que isso.

A personagem de Rachel ( Sean Young ) vem reforçar essa ideia, ela é vulnerável, quase frágil e seu desejo e amor por Deckard são bastante genuínos. Seu figurino cheio de peles dá a impressão de textura, calor e acessibilidade e a fotografia, quase sempre escura e artificial, banha a atriz em luz dourada, em Blade Runner só vemos o sol com Rachel em cena. Certo, suas memórias são falsas, mas é necessariamente falsa a identidade que ela construiu em cima dessas memórias? Rachel tem as memórias da sobrinha do Dr. Tyrell, mas elas são a mesma pessoa?

A direção de arte e fotografia, aliás, colaboram de maneira excelente com o roteiro e as questões levantadas, dando ao filme uma unidade estética rara. Nunca é dia nessa Los Angeles fictícia, a luz é sempre cinzenta ou colorida de neon, é um mundo artificial mesmo para os humanos “de verdade”. Também existem poucas formas arredondadas, orgânicas, os ambientes são vazios, ascéticos, desprovidos de tudo que aproxima, identifica, de tudo que torna pessoal.

O diálogo entre Roy e Tyrell (Joe Turkel) é cheio de ambiguidade e retrata bem a delicada relação entre criador e criatura: o misto de agradecimento e fascínio com ódio por ter sido feito mortal. Scott retoma essas questões 30 anos mais tarde em Prometheus e se pergunta de novo qual o limite da criatura e a recusa de qualquer um em abandonar a vida.

Assim, Blade Runner é um ótimo filme de ação, mas sua essência e talvez sua permanência, estejam nessas perguntas e no incômodo que até hoje sentimos frente a possibilidade de recriar tão perfeitamente a humanidade a ponto de nos perguntarmos o que é mesmo que faz um humano?

–

Texto de autoria de Isadora Sinay.

Excelente análise do filme! Fiquei com vontade de revê-lo!

Outro filme supervalorizado que todo mundo adora mas não sabe explicar o porque, The Twilight Zone tem episódios menos pretensiosos e mais reflexivos.

Acho que ser lançado em filme, ainda com os atores e qualidade visual fazem o Blade runner ser mais cult.

The Twilight Zone saiu como serie, e apesar de ser muito bom, acho que a qualidade técnica/visual de blade runner era melhor. Não que twilight, apenas que blade runner tinha um visual extremamente bom. Acho até que dinheiro influencia muito nisso, afinal twilight tinha menos money por episodio.

Sei lá, divaguei.

A Isa deu boas explicações em sua crítica. Agora, quanto a você, por favor nos dê sua opinião sobre Blade Runner ser supervalorizado e todo mundo adorar sem dizer os motivos.

Fala Boss! pensei que já tinha aprendido a não dar corda pra trollador (eu). kkkkkkkkk

Angry_Kid não leu a crítica?! Pois nela me pareceu bem claro que ela SIM explica vários fatores que fazem o filme ser tão cultuado.

Ele levanta questões primevas da humanidade que ao meu ver nem são tão difíceis de passarem despercebidas, mas com certeza são difíceis de serem completamente absorvidas ou compreendidas pela maioria em sua totalidade.

Posto primeiro leio depois! (sempre)

Mas agora depois de ler, me pareceu só uma descrição de cenas, só isso… todo potencial interpretativo desta película não foi aproveitado. uma pena. =/

Acho que apontar as cenas em que o Ridley Scott coloca as questões importantes passou o recado, o filme fala por si só.

E é um texto curto, e tem várias coisas que eu só aponto mesmo, é mais indicar o que pode ser analisado do filme do que uma análise a fundo, sem dúvida alguém poderia escrever uma dissertação sobre Blade Runner. Estou disposta a trocar de tema se quiserem patrocinar, nada contra. 🙂

Parabéns pelo texto, Isadora!

Esse é um dos meus filmes de cabeceira. Uma das coisas que Blade Runner representa bem é todo o estilo visual do cyberpunk. Aliás, para mim, ele criou esse estilo (visual). Ainda que ele não se aprofunde em questões de ciberespaço como Neuromancer ou Matrix, ele tem presente as megacorporações e se volta mais para a questão da engenharia genética. Inúmeras obras tiveram inspiração nele, animes como Akira, games/RPGs como Shadowrun, entre muitas outras obras, nas mais diversas mídias.

Muita gente fica batendo na questão das versões do filme, principalmente no que tange a narração em off. Particularmente, prefiro a versão com narração em off (ainda mais com a ótima dublagem brasileira de Garcia Jr.). As críticas são basicamente a velha história da narração em off: não deixar o espectador pensar e explicar tudo. Ok, tem filmes que fazem coisa do tipo de forma desnecessária, mas em Blade Runner, é o background do personagem, suas investigações, já que ele é meio quem um detetive. O pessoal reclama disso, mas nos livros sempre temos esse recurso da narração, acho que isso não desmerece a inteligência de ninguém.

No mais, acho foda demais, todos os trejeitos do Harrison Ford, assim como Rutger Hauer, Edward James Olmos e cia. Vale muito a pena a edição em DVD com 3 discos, pois contém todas as versões do filme:

– original de 1982 de cinema

– versão internacional de 1982 (apenas cenas um pouco mais violentas)

– versão 1992 (sem a narração em off do Harrison Ford)

– versão de 2007 (sem narração em off e com nova trilha sonora, feita pelo mesmo compositor original: Vangelis)

Agora o mais foda mesmo é o disco de extras, que contem apenas um extra: um documentário de mais de 3 horas chamado “Dias Perigosos”. Recomendadíssimo!

PS: Neste link, dá para ver uma revista com várias fotos do filme, incluindo bastidores:

http://www.brmovie.com/Magazine/BR_Magazine_OFC.htm

Obrigada!

Eu particularmente não gosto de narração em off no cinema, embora Blade Runner seja um dos filmes em que menos me incomoda. Mas acho que não por não deixar o espectador pensar, mas porque é uma saída pouco cinematográfica, é um recurso literário justamente, quase sempre (quase!) a mesma coisa pode ser mostrada com atuação, movimento de câmera ou enfim, mostrada, não contada.

Ah, com certeza! Os recursos visuais, Como uso de cores, que alguns diretores usam, por exemplo dizem muito mesmo. Me parece que a narração em off foi talvez uma exigência dos produtores, tanto é que o Ridley tirou depois. Mas mesmo que tenha sido “sem querer, querendo” foi um elemento “noir” ao qual todos gostam de citar quando falam do filme! Mas ainda bem que tem esse monte de versão, dá para agradar todos (pelo menos no que se refere a narração em off ou ausência dela).

Parabens otima critica, não havia pensado em td isso quando vi o filme, mas agora q vc falou tem todo o sentido XD. Gostei da critica me fez pensar em rever o filme para procurar esses pontos que vc falou.

Muito obrigada! 🙂

Na verdade, eu também não reparei em tudo isso nas primeiras vezes que assisti, claro, já tinha notado que há grandes questões no filme, mas esses detalhes de figurino e cenário vieram mais porque eu revi preparada para fazer uma crítica.

Mas acho que rever Blade Runner sempre vale.

com certeza verei blade runner de novo mais com esse foco de critica mesmo e trarei minhas opiniões ai XD.

Excelente crítica, além de minuciosa é extremamente direta da interpretação. Os replicantes nada mais são do que humanos extrapolados. Toda nossa ânsia por respostas se torna mais aguda num ser que tem um tempo de vida limitado, sátira à nossa mortalidade.

Uma curiosidade também é que quando Roy encontra seu criador, Tyrell, é uma das poucas cenas quentes do filme, diferente da maior parte do filme que sempre tem um tom sombrio e gelado.

Boa lembrança. Lendo a crítica do Flávio, relembrei de trechos do filme. Lembro da polêmica à época do lançamento sobre o Deckard ser ou não um replicante. E lembro de assistir posteriormente a versão “do Diretor”, onde uma única cena foi inserida: a do inspetor de polícia deixando o unicórnio de origami, dando a dica da “replicância” do protagonista. Isso me fez soltar um sonoro “putaquepariu” ao perceber a resposta velada e, mais ainda, a sutileza na forma como aquilo nos foi revelado.

O filme é noturno, é soturno, tem sua narração em off… é um filme noir, caramba! Lembrem disso! 🙂

Blade Runner é um dos meus filmes preferidos, desde a primeira vez que o vi.

[comentário contém spoilers]

Boa lembrança, Ricardo! Essa é uma questão legal também. Porém, se não me falha a memória, a cena do Gaff deixando o Origami no final, tem em ambas versões. O que foi adicionado na versão do diretor foi o sonho de Deckard (bem antes). Pois a cena no final, antes da versão do diretor não fazia sentido, com esse sonho, aí não precisa ser nenhum Sherlock Holmes. Muito bacana mesmo!