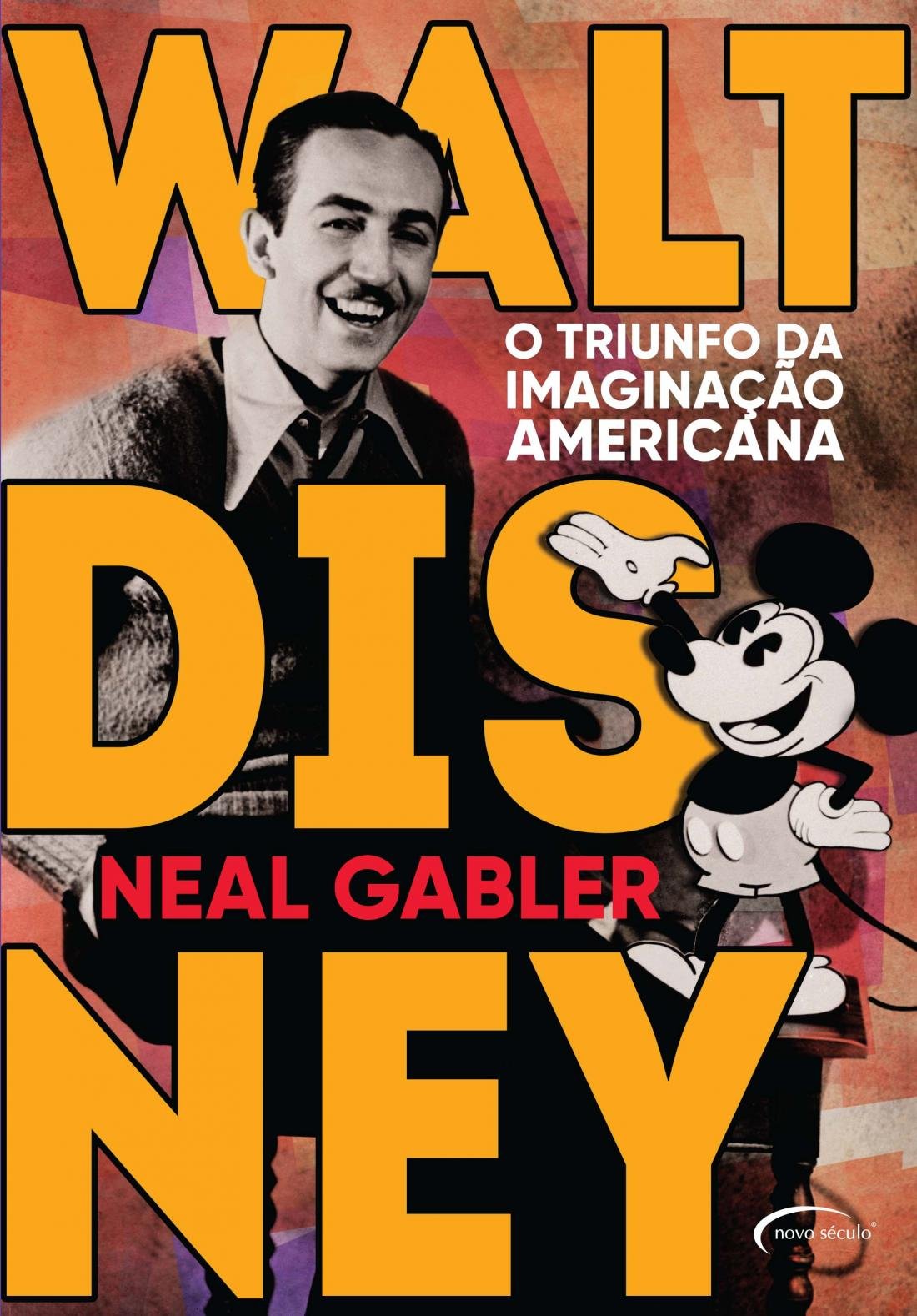

Artista visionário e subversivo que revolucionou para sempre o entretenimento mundial, ao mesmo tempo um conservador reacionário e tradicional. A biografia de Walt Disney, escrita por Neal Gabler, nos apresenta a complexa figura de um dos maiores nomes do entretenimento de todos os tempos, senão o maior.

O autor narra a história de vida do artista de forma linear desde seu nascimento, em 1901, em Chicago; passando pela infância pobre, mas alegre em Marceline no Missouri; voltando para Chicago e tendo uma adolescência difícil e cheia de privações, onde inclusive chegou, uma vez, a pegar comida do lixo; quando foi a Los Angeles e montou seu estúdio na Hyperion com o irmão Roy no meio dos anos 20, produzindo as Comédias de Alice e Oswald, o Coelho Sortudo; suas várias idas a Nova Iorque nos anos 30 passando pelas mãos de agentes inescrupulosos no início do sucesso do Mickey Mouse e das Silly Symphonies (Sinfonias Ingênuas); sua época mais criativa e visionária como artista nos primeiros longas metragens do estúdio, como Branca de Neve, Fantasia, Pinóquio, Dumbo e Bambi; o grande hiato da Segunda Guerra Mundial e a produção em massa de filmes de guerra; os bastidores do relacionamento com os canais de televisão; a abertura da Disneylândia em 1955; e a sua morte em um hospital de Los Angeles, em 1966.

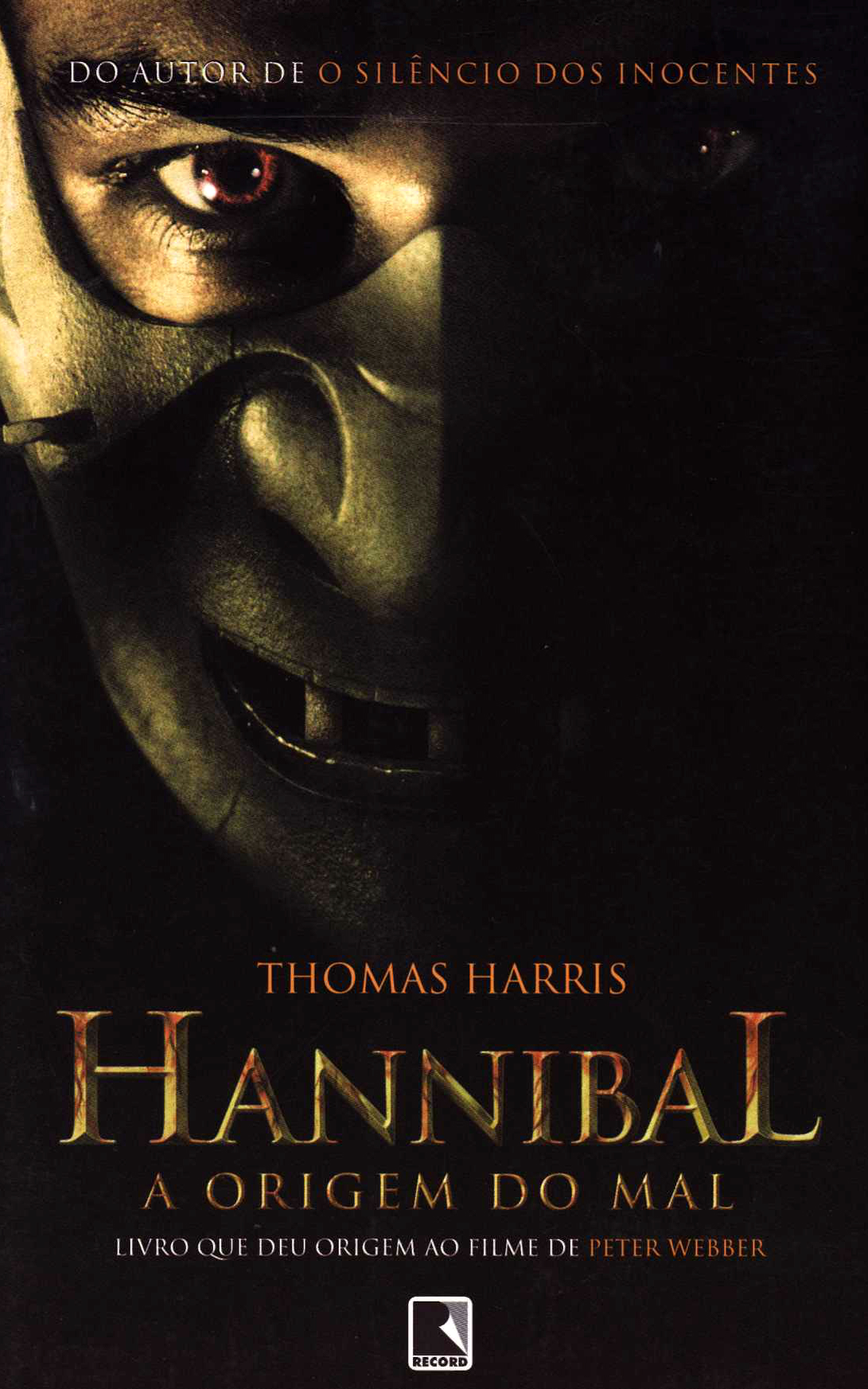

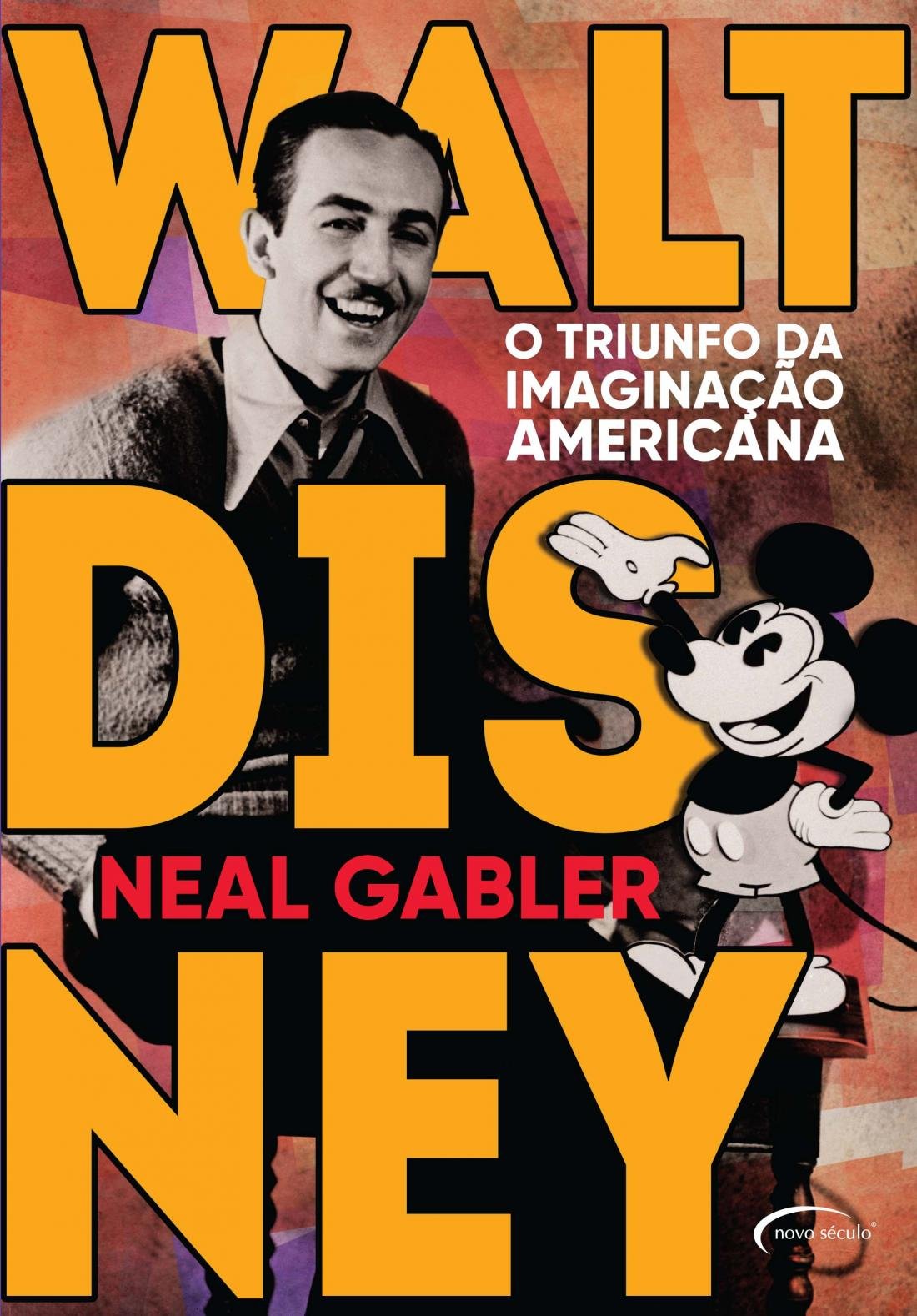

É difícil dissociar Walt Disney de sua criação mais famosa, Mickey Mouse; os dois inclusive estampam a capa brasileira do livro. Ao longo da biografia, o culto ao rato é bem discutido por Neal Gabler, que analisa o impacto do personagem na sociedade americana, tanto como herói subversivo, durante a depressão, quanto pelos produtos licenciados que vendeu (fenômeno iniciado com o Gato Félix alguns anos antes). De acordo com o autor, a personalidade anárquica dos primeiros curtas se encaixou no espírito difícil da época, e as adversidades que Mickey precisava enfrentar nos filmes o transformou em ícone de sobrevivência.

Steamboat Willie (1928), o primeiro desenho do Mickey Mouse

O revolucionário Skeleton Dance (1929)

Não à toa a posterior domesticação do rato nos anos seguintes gerou duas curiosas criações: Pato Donald, para suprir a energia anárquica, e a dupla Pernalonga e Patolino do estúdio Warner Bros. Donald não teve o mesmo impacto que Mickey, e, nesta época, final dos anos 30, Disney perdia popularidade para os personagens do Merrie Melodies, uma das várias cópias de Silly Symphonies.

Gabler também ressalta a importância dos cinco primeiros longas, os melhores segundo o autor, pois foram os que Walt Disney se envolveu diretamente: Branca de Neve e os Sete Anões (1937), Pinóquio (1940), Fantasia (1940), Dumbo (1941) e Bambi (1942). De acordo com Neal Gabler, a premissa dos filmes é a mesma: amadurecimento; eles dialogavam com a fase de realização profissional e pessoal de Walt na época.

Branca de Neve foi a primeira animação longa metragem do cinema. Como eram pioneiros, os animadores foram evoluindo o processo de erro e acerto da época dentro da principal característica de Walt Disney: a busca pelo perfeccionismo. O filme poderia ter sido muito mais barato se houvesse maior planejamento e se Disney não interferisse no cronograma, mas ainda assim serviu de molde para os demais.

Sua próxima ambição artística era Bambi, porém, para fazer da maneira que gostaria e imaginando o futuro da animação com maior realismo ao invés de estilizada e caracterizada, demorou mais para treinar os animadores. Enquanto isso, ele produziu Pinóquio e Dumbo em paralelo, até que resolveu transformar a Silly Symphony – Aprendiz de Feiticeiro em um projeto ambicioso no que veio a se tornar Fantasia, em parceria com o maestro Leopold Stokowski. Assim que lançou Dumbo, Walt teve que finalizar Bambi no meio da famosa greve de 1941, e, assim, em 1942, terminou sua fase mais criativa dentro da animação, segundo o autor.

Acusado de ser racista por The Song of The South (1946) e antissemita pela criação do Mickey Mouse nos anos 30 ao associar ratos a judeus, Neal Gabler analisa Walt Disney mais como parte de uma geração branca e protestante com pouca ou nenhuma sensibilidade racial do que efetivamente racista e antissemita. Isso contribuiu para aumentar ainda mais a controvérsia em torno de si, deixando a sua personalidade muito mais distinta: como um artista subversivo criador dos primeiros desenhos como Steamboat Willie e Skeleton Dance se tornou um anticomunista e macartista dedo-duro? Como pode um visionário que concebeu o mundo do futuro EPCOT ser, ao mesmo tempo, um conservador em razão da domesticação que Mickey sofreu no final dos anos 30?

O autor tenta responder a estas e outras perguntas desvendando a famosa greve que o estúdio sofreu em 1941. Como pode Walt Disney se sentir traído por seus funcionários que buscavam justas reivindicações mesmo após a imposição de um regime, o qual durou anos, de profundo desrespeito às mínimas condições dignas de trabalho?

De acordo com o autor, Disney, por muitos anos, buscava construir uma utopia em volta de si, e, finalmente, quando a conseguiu por meio do estúdio da Hyperion produzindo seus filmes, sentiu que ela foi ameaçada ao ser boicotada pelos papéis que seus funcionários deveriam desempenhar. Ele é um artista lutador e visionário até o momento em que se concretiza sua utopia, mas se torna um conservador reacionário quando a protege de quem tenta destruí-la. Não à toa Walt Disney não se envolveu tanto com os filmes posteriores a Bambi, em 1942, passando pelo grande hiato dos filmes de guerra que invadiram o estúdio para que a produção não cessasse, sendo essa sua pior fase. O artista só voltou a ter paixão profissional anos depois com a inauguração da Disneylândia, em 1955, um sonho literalmente recriado.

Se Walt Disney já havia mudado o entretenimento com Mickey Mouse elevando as possibilidades de licenciamento que o rato permitiu, a construção do parque temático misturando passado e futuro mudou novamente o conceito de entretenimento. Não somente as mídias convergiam agora com os longas e curtas metragens do estúdio como temas das atrações no parque, mas outra inovação trazida pela Disneylândia foi o próprio conceito de ambientação do local. A ideia de Walt era a imersão completa, e para isto ele precisava atingir duas ideias: o de isolar fisicamente o parque de qualquer contato externo; e o conceito arquitetônico que ficou conhecido como “disneyficação da realidade”, que seria a transformação física do tamanho de ruas, calçadas, bancos e parques que visam deixar o local com uma representação não tão realista. De acordo com Neal Gabler, a ideia dos parques foi uma tentativa de retorno ao saudosismo, mais precisamente ao da infância.

Por incrível que possa parecer, Walt Disney não era rico como executivo de estúdio na época. Todo o dinheiro que ganhavam, os irmãos Walt e Roy reinvestiam no próprio estúdio para manter a alta qualidade das animações. O lucro gerado pelo licenciamento de produtos era pouco, e não havia como vender novamente o filme para outras mídias, algo que acontece hoje em dia. Isso mudou um pouco com a chegada da televisão e com as novas receitas dos filmes clássicos reexibidos, mas ainda assim a produção dos programas para a ABC era custosa.

O dinheiro adquirido com a televisão proporcionou a construção da Disneylândia, e a receita do parque aliada à da TV viabilizaram o outro complexo de parques na Flórida: o Walt Disney World. Só posteriormente a Walt Disney Company cresceu e virou uma das maiores corporações midiáticas do mundo, não ironicamente muito depois da morte de seu mais famoso fundador, ajudando a consolidar seu nome na história.

Outro trunfo da biografia é que o autor sempre apresenta um panorama da época narrada, criando assim uma rica ambientação em que tenta desvendar o motivo das escolhas de Walt diante de situações eventualmente difíceis. Por causa disso, Neal Gabler acaba indo e voltando algumas vezes na narrativa, podendo deixar um pouco confuso um leitor não muito atento. Outro grande acerto é a quantidade de fotos das mais variadas épocas, enriquecendo ainda mais o livro. As 700 páginas têm muita informação, o que requer um tempo maior de leitura que um romance do mesmo tamanho levaria, ainda mais se o leitor optar pela recomendação de ver e/ou rever os principais clássicos enquanto lê o livro.

A tradução de Ana Maria Mandim é boa, ajuda no ritmo fluente do livro, apesar de conter algumas esquisitices, como “legendário” em vez de “lendário”, em partes da biografia.

Ler sobre a controversa personalidade de Walt Disney não é somente tentar entender sua figura distinta, mas também olhar para a importante inovação que os curtas do Mickey e das Silly Symphonies trouxeram; reconhecer a importância de Branca de Neve e Os Sete Anões para a história do cinema; é desvendar o alcance do licenciamento de produtos que o fenômeno Mickey Mouse trouxe; é ver como um executivo de estúdio se tornou pioneiro ao se associar aos canais de televisão; é tentar descobrir o sucesso da Disneylândia e do complexo de parques na Flórida; e, principalmente, ver como o nome de alguém se tornou uma das maiores marcas registradas do século XX e, posteriormente, uma das maiores corporações midiáticas do planeta.

–

Texto de autoria de Pablo Grilo.

![[Friamente Calculado] De Nada](https://vortexcultural.com.br/images/2014/04/friamente-calculado.jpg)