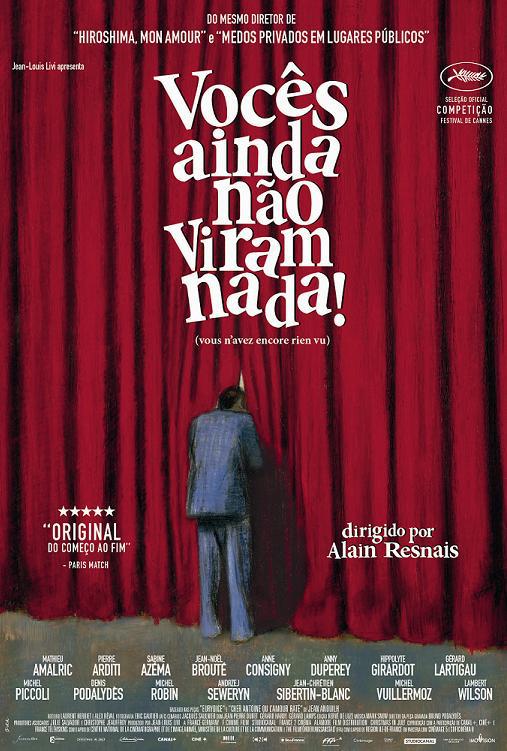

Um filme, que na verdade é uma peça de teatro, dentro de outro filme em que os atores reproduzem a peça de teatro. Confuso? Nem tanto.

O filme começa com vários atores – representando a si mesmos – recebendo um telefonema avisando do falecimento de um dramaturgo, Antoine d’Anthac (Denis Podalydès), autor da peça “Eurídice”, encenada por esses atores, em épocas diversas. O último desejo do falecido era reunir todos eles para que assistissem à filmagem da encenação dessa mesma peça por um grupo de teatro jovem, Compagnie de la Colombe, cabendo aos atores decidir se a nova companhia terá ou não autorização para apresentá-la.

A peça baseia-se no mito de Orfeu, músico e poeta, que se casa com a belíssima Eurídice. A beleza dela atrai Aristeu, um apicultor, que, ao ter seus galanteios refutados, passa a persegui-la. Tentando escapar à perseguição de Aristeu, Eurídice pisa numa serpente, que a morde, causando sua morte. Inconformado com a morte da amada, Orfeu desce ao Inferno na tentativa de resgatá-la. Sua lira e suas súplicas emocionam Perséfone, que convence o esposo, Hades, a atender o pedido de Orfeu. A única condição é que Orfeu não olhe para Eurídice até que ela esteja novamente à luz do sol. Perto da saída do túnel, vira-se para confirmar que Eurídice o seguia. Ele a vê por um instante apenas antes de ela desaparecer para sempre. Orfeu passa então a vagar pelo mundo, sozinho, em total desespero.

Durante a projeção, os atores presentes reencenam o que se passa na tela, mesclando teatro e cinema. A proposta é, a princípio, bastante original e criativa. Nos momentos iniciais, paira a dúvida sobre o que realmente está acontecendo. São os atores, representando a si mesmos, vivenciando aquelas situações ou são os personagens? Solucionado esse mistério, o interesse na trama vai decaindo. A reprodução das cenas por mais de um grupo de atores deixa o filme cansativo após a primeira meia hora, enquanto o espectador ainda está descobrindo o jogo metalinguístico proposto pelo diretor.

Interessante notar o contraste entre os dois “cenários”. Enquanto a mansão de Anthac é ampla, grandiosa e ostensivamente elegante – lembra demais um palco de teatro – , o cenário usado pela Compagnie de la Colombe é um galpão meio sujo, despojado, com poucos elementos de cena. E, enquanto o espectador assiste ao filme da peça e é convidado a imaginar os ambientes, quando os atores veteranos reencenam, em muitos momentos Resnais os coloca em cenários “imaginários”, já que o salão em se encontram contém apenas os sofás em que estão sentados. Em vários momentos, o tom surrealista é reforçado pela iluminação e pelo jogo de luz e sombra, criando uma sensação de sonho.

É nítida a intenção de homenagear o teatro e glorificar o ator como peça essencial ao dar vida aos personagens, mas o exagero das encenações poderia ter sido evitado. Some-se a isso a complexidade da estória de Orfeu, por si só bastante carregada, e tem-se um desenvolvimento lento que termina por desperdiçar uma boa premissa.

–

Texto de autoria de Cristine Tellier.