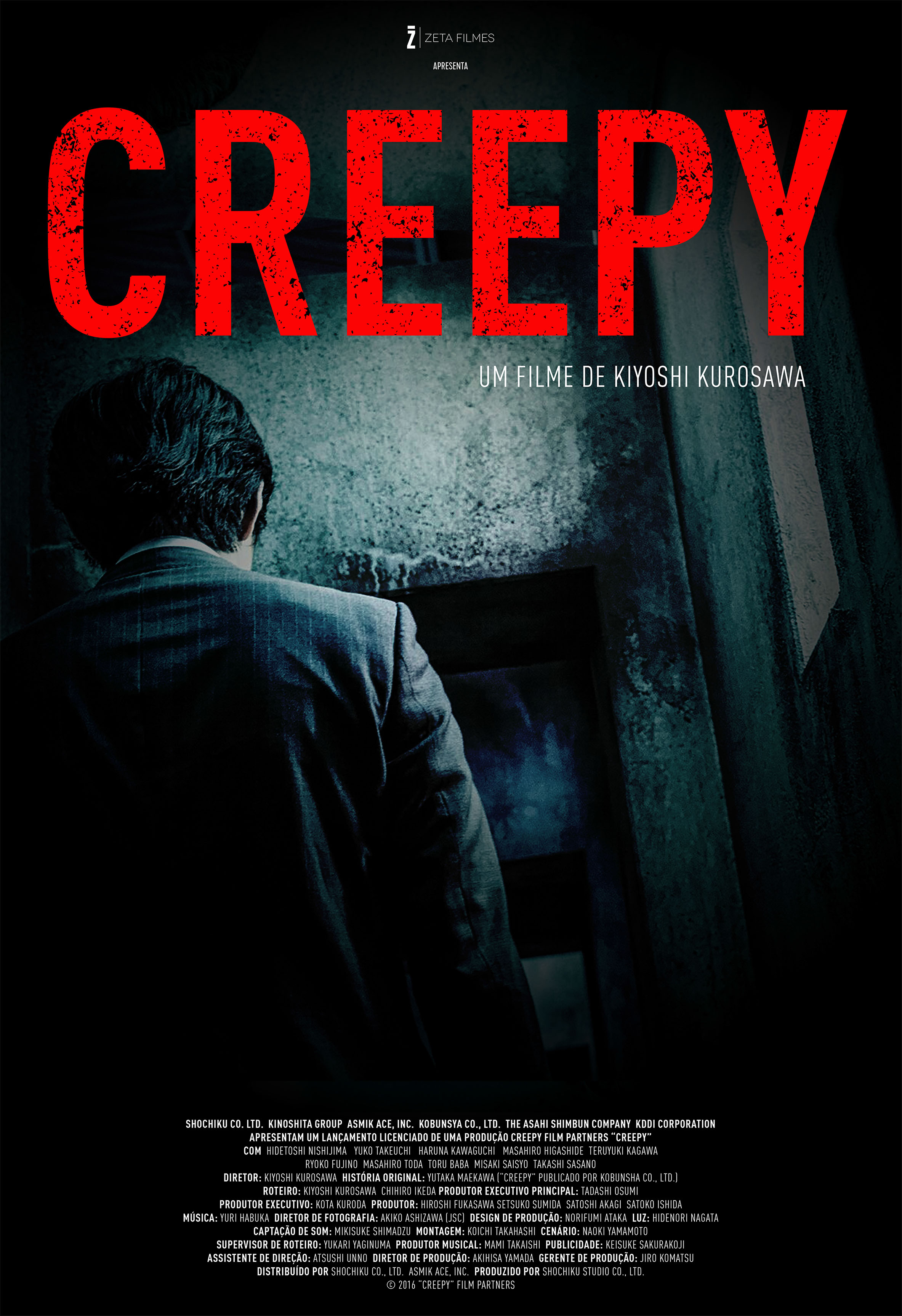

Em determinada cena, logo após percebemos o que o novo filme de Kiyoshi Kurosawa pode nos fazer sentir (revolta, indignação e tensão à flor da pele), um detetive entra no tenebre covil onde levou ‘sua’ investigação e observa, ao redor. Nada parece vivo, tudo está morto e decadente, esverdeado e acinzentado tal tantas vielas de tantas cidadelas. Seus olhos, já cansados de uma vida inteira caçando provas e evidências, escaneiam o ambiente num misto de sedução e medo inerentes mesmo aos experientes detetives.

Em determinada cena, logo após percebemos o que o novo filme de Kiyoshi Kurosawa pode nos fazer sentir (revolta, indignação e tensão à flor da pele), um detetive entra no tenebre covil onde levou ‘sua’ investigação e observa, ao redor. Nada parece vivo, tudo está morto e decadente, esverdeado e acinzentado tal tantas vielas de tantas cidadelas. Seus olhos, já cansados de uma vida inteira caçando provas e evidências, escaneiam o ambiente num misto de sedução e medo inerentes mesmo aos experientes detetives.

ata, até ir longe demais, pisar num buraco e cair na armadilha preparada ao coelho. Assistir a Creepy, desde os primeiros cinco minutos oferece a mesma sensação de vertigem e apreensão que a cena descrita, acima, basicamente falando. Uma bomba que não explode; uma cobra que não cede ao bote; uma tensão constante apoiada no movimento contido de um espetáculo artificial onde Kurosawa propõe a extração de um realismo tão básico quanto primitivo, buscando talvez a redenção que artistas procuram quando a história pode ser complexa demais, e a investigação recorrente em vários filmes recentes sobre as raízes do horror na percepção humana, do mesmo.

Para superar um trauma do passado, o detetive afastado da profissão Takakura se muda com Yasuko, sua esposa para uma nova casa, uma nova vida, agora como professor de psicologia criminal (o que rende cenas fortes que exploram com grandeza o talento de Kurosawa com atores), porém ainda ‘perturbado’ com o caso de uma família que desapareceu há anos e que nunca foi solucionado – uma hipótese prestes a atrair fatos horripilantes e inesperados à trama: Cética, cuja natureza semimorta fora extraída de uma tela de Cézanne, e presa ao sentido Creepy (arrepiante) do termo, assim sendo; calcada e suportada pela modelagem do silêncio uniforme como verdadeiro e talvez, numa revisão, o único protagonista e orientador de uma atmosfera talhada em perfeição, enquanto projetada nos mínimos detalhes, em prol de nossa hipnose e imersão graduais num universo de demência, danação e submissão (dos sentidos) ao terror que pode existir no coração de pessoas indiscutível, aparente e totalmente… inocentes, tipo um coelhinho.

Isso porque Kurosawa é o tipo de cineasta que ama filmar um fiapo de história, que se apropria de um simples mote do tipo “fulano foi na padaria, comprou pão e não voltou pra casa” para transformá-lo, a partir de sua direção, num grande filme igual a esse. Usa e abusa do tempo narrativo, do tempo das imagens, da simetria sonora, do valor das sombras, do valor novamente do silêncio, e de raros momentos de explosão emocional para ir configurando (sem pressa) seu quebra-cabeças e embaralhá-lo, a olhos nús; coisa de mestre. Um presente de natal para o espectador atento, e uma tarefa difícil para quem tem o olhar viciado, típico do século XXI, e encontra dificuldades em acompanhar um ritmo necessariamente mais lúcido e devagar: Voltado a o que realmente importa. Uma porta. Um olhar. Atenção ao vento, expressa o artista, ao farfalhar das folhas, e porquê não, ao invisível. Tudo para pesquisar, de várias maneiras, como se parece a luz e a escuridão que moram nas pessoas. Um filme de condição humanista, assim, para o bem e para o mal, mas sobretudo imparcial para ambos os conceitos existenciais de seres coletivos, mas individualmente abismais como você, e eu.

Condição essa que nos remete, mais uma vez, ao uso de tons frios no visual adotado em Creepy: Difícil pensar em outro filme recente que depende, que se submete mais à cor e suas vibrações para existir e nos surpreender que este. Por essas e por outras, Kurosawa faz seu A Ilha do Medo, de Martin Scorsese, e consegue com extrema sutileza superar o mago americano no uso superior de signos a pontuar, com precisão cirúrgica, um pacote intimista na tarefa árdua (e que os melhores fazem parecer simples) de testar nossa sagacidade diante de uma obra de arte. No caso, uma que demora um pouco para engrenar, para enfim romper o lugar-comum ocupado por oito entre dez filmes policiais que aparecem todo ano, mas é apenas o cinema sul-coreano agindo para ser, incansavelmente, um dos melhores do mundo, hoje em dia.