Crítica | Antes Que Tudo Desapareça

É por isso que o cinema do Kiyoshi Kurosawa do século XXI é tão importante. Enquanto toda uma safra atual preocupa-se em reciclar olhares sobre os mesmos objetos de sempre, de uma forma ou de outra, como uma nova roupagem para um corpo mofado de tão velhaco e primordial que se tornou há muito, entusiastas magistrais como o citado cineasta nipônico ressignificam não apenas as possibilidades atuais de se fazer um filme, como as vertentes imaginativas e euforicamente práticas dos próprios gêneros cinematográficos que já ousou tocar – romance, suspense, e agora a ficção científica. Estamos falando, é claro, de um Guerra dos Mundos (quase) sem efeitos especiais. De um Sinais com causas e consequências verdadeiras. De uma mistura inesperada e inesquecível de Vampiros de Almas, com toques extras de A Aldeia dos Amaldiçoados e tantos outros clássicos modernos. E, como se não bastassem as prerrogativas em torno de um conto de duas horas da mais pura excelência contida e elegante que o xará do criador de Rashomon já conseguiu atingir, você certamente o verá figurando entre os melhores dessa década.

Na trama, uma invasão alienígena está em curso. Não há nada para impedi-la, pois seus arranjadores não só estão a plenos vapores como assemelham-se ao fator da indestrutibilidade corporal. Simbiontes, incorporam hospedeiros humanos (sim, igual um Venom que nunca dá o ar da graça) na busca pelo Japão por colher informações exclusivamente humanas. Ou seja, estudando e aprendendo com a raça dominante da Terra antes da cartada final – deles, claro. Orson Welles já usou essa historinha há mais ou menos uns 70 anos atrás, e assustou meio mundo com isso – exato, todos acreditaram que era verdade. A partir dessa situação realista que Welles propôs, mas sem o elemento do alarde e do espetáculo grandiloquente hollywoodiano, Kurosawa discursa sem apologias e com meia dúzia de personagens sobre o nosso lugar na esfera terrestre, sobre os problemas que enfrentamos e que, talvez, só com um olhar extraterrestre consigamos percebê-los de verdade, cegos por rotinas mundanas e por escapismos crônicos dos mais diversos tipos, e das mais variadas fontes de consumo e de individualismo ético que presenciamos, cada vez mais, entre os nossos iguais.

Em certo ponto, numa conversa entre um homem normal, e um garoto-fantoche já possuído mentalmente pela criatura por detrás da sua pele, numa clara alusão a alienação midiática que todos e em especial os mais jovens são facilmente expostos, hoje em dia, o humano pergunta ao alienígena sobre coexistência. Pois seria possível duas raças juntas, sob as mesmas nuvens, e em paz? O outro ri, racionalizando o medo do homem comum, incapaz de equilibrar algo aparentemente tão humano como emoção, e razão. Somos feitos dessa mistura, Kurosawa nos lembra. Coração e lógica num uníssono sobre aquilo que nos constitui, substancialmente falando. E a forma como o cineasta constrói e descontrói noções ao longo de simples diálogos molda, de forma linear e absolutamente grandiosa, torna esta sua melhor história e seu melhor filme até então. Ele percebe isso, e o nota com frequência, guiando e explorando tudo na base de uma ficção científica especulativa que trata de uma narrativa cheia de camadas e prioridades por nós sentidas ao longo da sessão, uma das mais deliciosas do Cinema recente, firme nos trilhos antes que as regras mudem, Antes que Tudo Desapareça para nós, talvez, e possa descambar num ‘final’ de convenções dramáticas tão devastadoras, quanto inesperadas, em si.

Em suma, inspiradíssimo, o cara recorre com a leveza do vento (seu amigo de fé) e o estigma de jovem mestre asiático a referências autorais também, como a recorrente paranormalidade subjetiva (e as vezes objetiva) de outros filmes seus para traçar um panorama de pré-distopia de ideologias, da espécie humana e do ambiente que chamamos de casa – principalmente os dois últimos, enfatizando nosso juízo final e o repensar de nossas ações, nossas verdades, nossos juízos a respeito de ambos: Quem somos, e onde somos. Se Kurosawa perde a chance de filosofar sobre o sentido da vida que levamos em nós, e o que nos torna como somos? De forma alguma. Filosofa e eleva o pensamento sim, mas da forma única que um verdadeiro mestre faria.

Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.

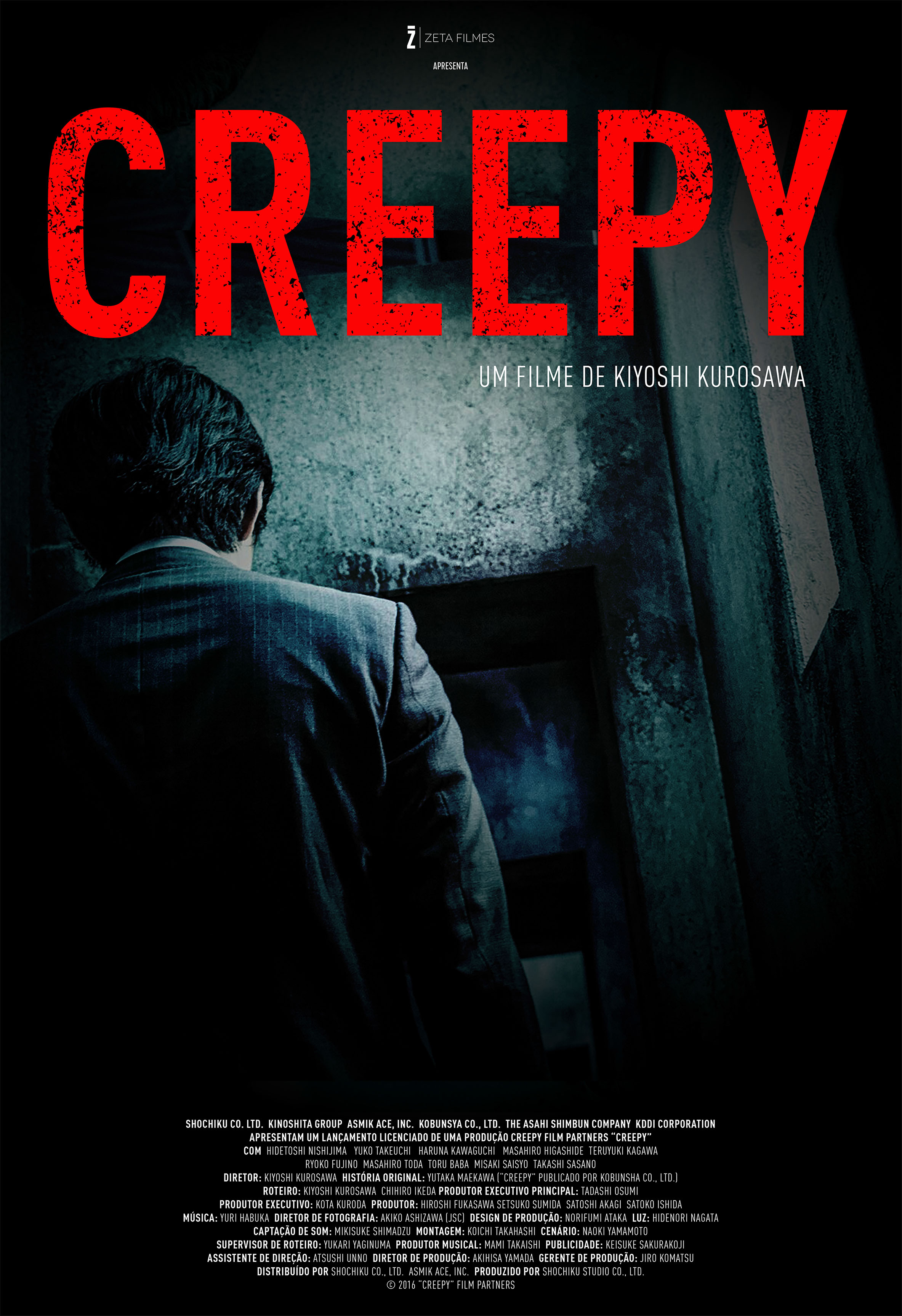

Em determinada cena, logo após percebemos o que o novo filme de Kiyoshi Kurosawa pode nos fazer sentir (revolta, indignação e tensão à flor da pele), um detetive entra no tenebre covil onde levou ‘sua’ investigação e observa, ao redor. Nada parece vivo, tudo está morto e decadente, esverdeado e acinzentado tal tantas vielas de tantas cidadelas. Seus olhos, já cansados de uma vida inteira caçando provas e evidências, escaneiam o ambiente num misto de sedução e medo inerentes mesmo aos experientes detetives.

Em determinada cena, logo após percebemos o que o novo filme de Kiyoshi Kurosawa pode nos fazer sentir (revolta, indignação e tensão à flor da pele), um detetive entra no tenebre covil onde levou ‘sua’ investigação e observa, ao redor. Nada parece vivo, tudo está morto e decadente, esverdeado e acinzentado tal tantas vielas de tantas cidadelas. Seus olhos, já cansados de uma vida inteira caçando provas e evidências, escaneiam o ambiente num misto de sedução e medo inerentes mesmo aos experientes detetives.