Crítica | A Casa do Medo: Incidente em Ghostland

– O que sua história era pra ser?

– Assustadora.

Não é legal quando, em três minutos (literalmente) de filme, o mesmo já pede desculpas pra gente através de um diálogo? Ele não vai assustar, no máximo chocar se isso ainda for possível em 2018, com vídeos de discussão política bem mais aterrorizantes no YouTube do que uma jovem possuída vomitando num padre. A ficção quase não encontra chances mais para ser pior que a realidade, mas A Casa do Medo: Incidente em Ghostland ignora isso e tenta nos fazer roer as unhas de qualquer jeito na ponta da poltrona igual O Massacre da Serra Elétrica fez com sucesso com espectadores ainda não acostumados a verem de tudo, arrepiando-os até depois da sessão, relembrando momentos aqui sequer alcançados senão brevemente por jumpscares baratos a todo momento, uma câmera escura e confusa preservando o terror gráfico que está à espreita, e uma construção cênica que busca o êxito que James Wan conseguiu, junto a plateias modernas, com a casa onde tudo acontece de A Invocação do Mal.

Não se engane, o começo aqui é bacana e renderia um curta-metragem (ou mesmo um longa nas mãos certas) de primeira linha: Mãe e duas filhas herdam um sobrado e se mudam pra lá, pra uma casa macabra visando a felicidade (?), e na estrada já presenciam um caminhão de sorvete com pessoas encapuzadas acenando, de dentro. Sem motivos para se alarmar, elas chegam na casa e logo são atacadas antes de desempacotar os travesseiros. Sobrevivem no modo girl power, atacando os algozes demoníacos feito animais que não aceitam o abate, só que o ataque deixa traumas irreparáveis na vida das sobreviventes, sempre com seus psicológicos abalados, até o passado chamá-las de volta para o inferno que conseguiram escapar.

O diretor Pascal Laugier já havia mostrado no bom Martyrs, merecido sucesso de 2008, ser o típico cineasta doente que filma o lado brutal dos seres-humanos até nos fazer duvidar se ainda podem ser chamados disso, dado seus atos de perversão e luta em tela, e aqui isso não fica muito diferente.E é ai que Laugier se sabota. Mesmo com suas boas ideias, e influências modernas, o diretor é do tipo gráfico que expõe para depois explicar; que joga na tela ao invés de construir uma tensão que vá além do decente. De pesadelo em pesadelo, as irmãs Beth e Vera percebem que serão sempre aquelas meninas atormentadas no cativeiro, nadando eternamente no medo primordial onipotente que banha suas vidas adultas, desde que foram salvas por sua mãe do abate já referido.

Quando aposta no lado emocional e não apenas assustador, Ghostland se sai muito bem e foge da banalidade que facilmente poderia cair, estreitando os laços familiares de sobreviventes que, sabemos, cedo ou tarde irão voltar para o que tirou a normalidade das suas vidas hoje atormentadas. O filme além de tudo reforça nossa relação com o poder do som no Cinema, nos fazendo lembrar que boa parte do que sentimos diante de uma imagem é causado, imperceptivelmente, pelo trabalho de som em paralelo, e esse certamente se destaca, no ano em que a melhor mixagem de som de um filme veio de outro terror, o bom Um Lugar Silencioso.De qualquer forma, eis aqui um projeto que se debate para encontrar sua insondável direção e o seu verdadeiro potencial dramático, limitando-se a sustos fáceis e uma brutalidade contida para satisfazer os fãs de filme de terror (o jumpscare da cena da fechadura é ofensivo), devido sua estrutura ser tão caótica quanto à mente de Beth, Vera e sua mãe.

Se as coisas vão bem, ou melhor, capengando até a metade de Ghostland, o mesmo não pode ser dito daí em diante, quando o filme não resiste em tornar a brincadeira o mais sobrenatural e surreal possível, dentro de uma proposta realista já estabelecida de assassinos perseguindo a família que cruzou seu caminho de barbárie, e doentia, na estrada. Nisso, o estudo proposto de traumas infantis vira, de uma cena para outra, um palco amalucado para cachorros latindo para o nada, fetichismo infantil e espíritos assombrando quem antes era assombrada por uma violência real, ainda que absurda a beira de um gore fraco, e previsível. Um filme para os amantes específicos do gênero, sendo que há tanta coisa melhor por ai, a começar pelas ótimas influências desse exemplar desequilibrado do terror contemporâneo e que, afinal, choca por motivos qualitativos os quais não consegue resolver. Sobra intenção, falta execução.

Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram.

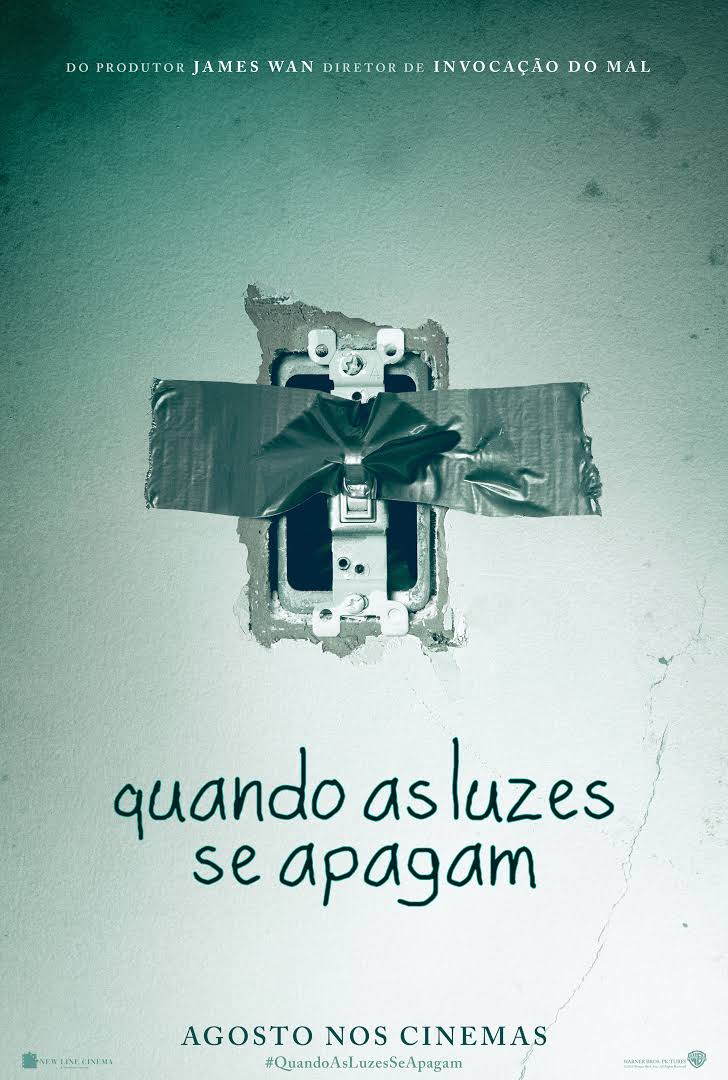

Sabe quando você tenta apagar aquele borrão na roupa, e acaba sujando mais? Quando as Luzes se Apagam, de David F. Sandberg, também tenta nos assustar, mas tenta tanto que por isso mesmo falha, longe do caráter experimental de um

Sabe quando você tenta apagar aquele borrão na roupa, e acaba sujando mais? Quando as Luzes se Apagam, de David F. Sandberg, também tenta nos assustar, mas tenta tanto que por isso mesmo falha, longe do caráter experimental de um