Review | O Iluminado (1997)

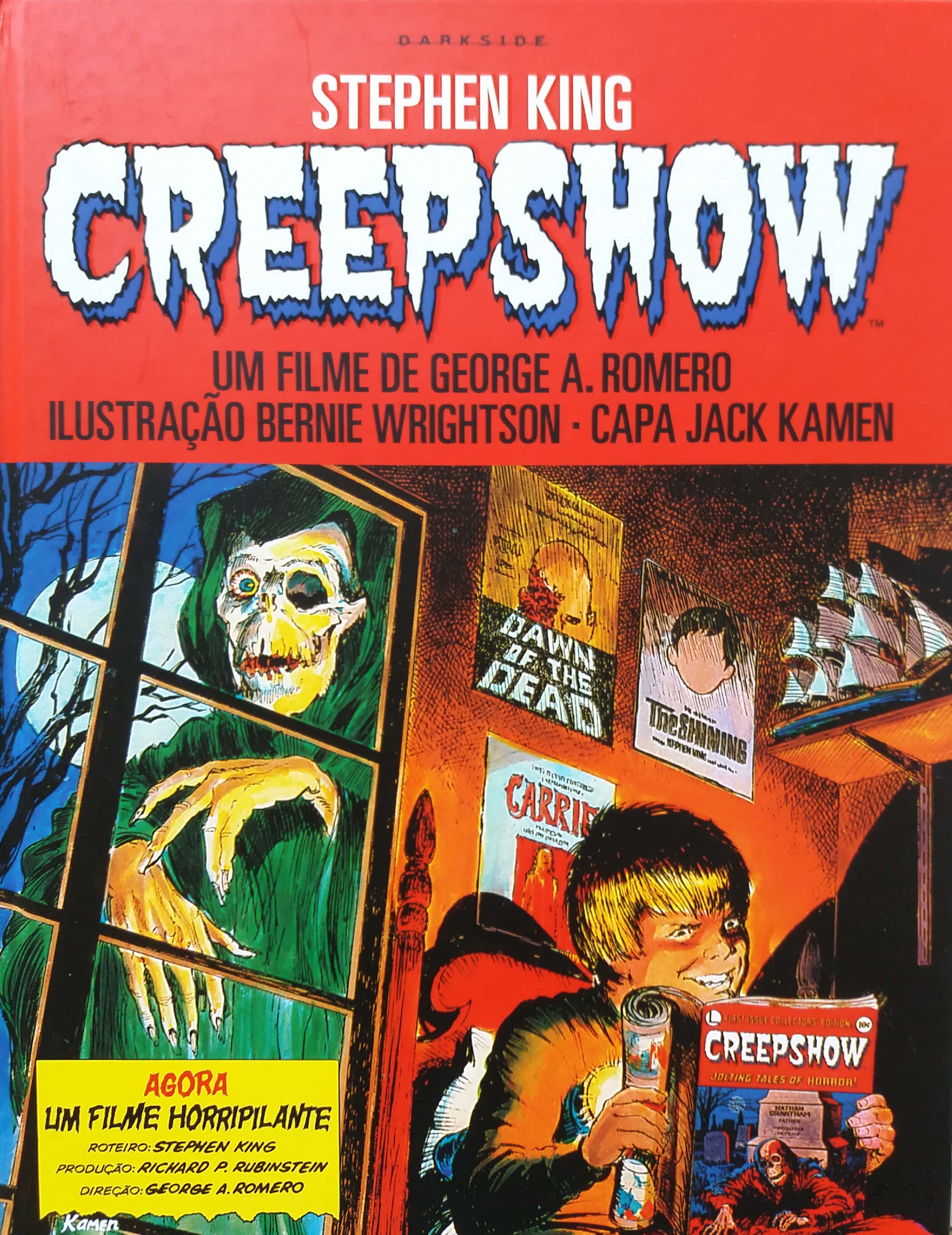

Stephen King tem um apreço enorme sobre seu romance O Iluminado, por conta de enxergar a si mesmo na vida de Jack Torrance, especialmente no que toca os problemas com álcool e pelo fato da personagem também ser um escritor que vê seu trabalho perdido em um período de abstinência. Após achar o trabalho que Stanley Kubrick fez em O Iluminado como uma versão diferente da original, o escritor aproveitou para nos anos noventa lançar sua versão filmada, contratando um novo elenco, diretor e equipe de produção, em uma minissérie em três capítulos, semelhante ao que ocorreu com Tempestade do Século ou It: Uma Obra Prima do Medo.

Mick Garris é o responsável por dirigir o especial,. Seu currículo inclui continuações fracas como Criaturas 2 e Psicose 4: O Começo, e outros menos genéricos, como Sonâmbulos e a Maldição de Quicksilver. É curioso, pois Garris já havia adaptado King (e bem) em A Dança da Morte, mas aqui claramente não lhe foi dada muita liberdade, e sim uma formula de narrativa fraca e presa demais ao roteiro de King. É incrível como a necessidade de ser fiel ao material original não tem a inclusão do mesmo espírito do livro, em especial na construção do personagem de Jack. O que se vê aqui é um caráter super explícito, que tem a necessidade de gerar razão para qualquer um dos eventos mostrados em tela, de um modo que o espectador chega a se sentir subestimado.

Junte-se a isso a fotografia saturada de Shelli Johnson e fica difícil não achar que esse projeto é um equívoco completo. Jack é vivido por Steven Weber, que não é mal ator, mas o texto que emula as tele novelas não ajuda seu desempenho. Danny é feito por Courtland Mead, um ator que não consegue apresentar qualquer sutileza de atuação (ainda que isso não tenha comprometido sua atuação em Os Batutinhas). A condição dele piora quando Tony aparece. O amigo imaginário do garoto é representado por um jovem ao estilo Barrados no Baile que flutua em uma névoa de CGI barato. A mãe da família Wendy é feita pela atriz Rebecca de Mornay, e essa é a única que destoa, parecendo levar a sério a produção, quando todo o resto do elenco está em outro tom, claramente.

No romance, Jack é um homem temperamental, que aos poucos vai perdendo o controle, liberando o terror de maneira gradativa também. Já nessa versão o que se vê são referencias a violência já nos primeiros momentos, não há preparação de terreno ou sutileza, não há sequer tempo para construir o ideal da família feliz. Garris ainda tenta emular a condição de felicidade através de imagens com luz saturada, como se ter um cenário muito claro remetesse ao estado de alegria.

A construção do horror é mal pensada. Os tacos de críquete ensanguentados não tem nem de longe o apelo visual do machado que o patriarca carregaria no final da sua jornada de insanidade. A vontade de se desassemelhar de Kubrick age como uma obsessão de King em tentar ser totalmente diferente. Além da incomoda super exposição, o diretor também entrega os segredos cedo demais, além de ter graves problemas de ritmo. O texto é um mero pretexto para tentar adaptar mais trechos do livro, que acabam vazios de significados, estando ali só como uma birra ao longa de 1980.

A historia de Jack ser um escritor frustrado também é praticamente descartada, sequer sua ideia dele compor um livro sobre o hotel é utilizada, embora tal fato seja inferido durante o terço final. Ao menos, algumas maquiagens de monstros funcionam (em particular nos momentos iniciais). Porém, quase tudo que envolve Weber e a evolução de sua loucura é digna de risos. Em alguns pontos, dá pena de De Mornay, que realmente se dedica enquanto um de seus colegas de elenco acha que para parecer louco basta estar com uma aparência de homem empoeirado, como se isso causasse medo no público.

De positivo, há a música de Nicholas Pike que faz embalar bem a triste trajetória dos Torrance, mas até isso é deturpado, pois serve para embalar sustos tolos e fáceis. No capitulo derradeiro os problemas parecem se multiplicar, as aparições dos mortos são mal encaixadas, todos tem aparência mal construída, para caso qualquer pessoa caia de paraquedas na trama, saiba que há algo errado com eles. Além disso, os efeitos digitais são todos artificiais e risíveis até para sua época. É natural que Garris não tivesse orçamento para empregar todos os efeitos que o livro de King exigiria, mas assusta também o quão açucarado é o final que o escritor pensou para esta versão, bem diferente de livro, com contornos sentimentais tão patéticos que causa riso involuntário e faz perguntar se a vida de Danny e sua família não seria pensada para ser um drama folhetinesco típico das rádio novelas antigas.