Critica | O Labirinto de Kubrick

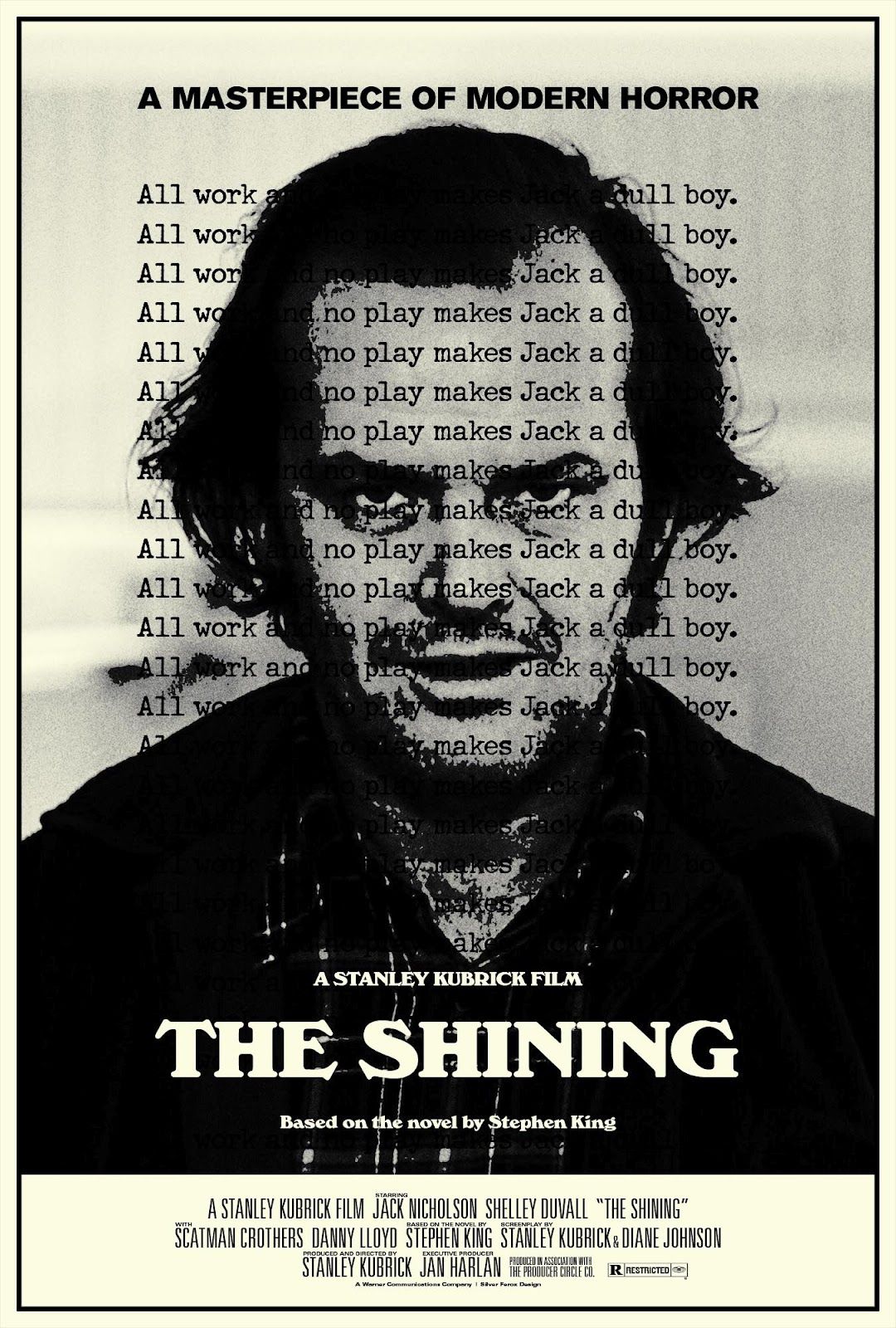

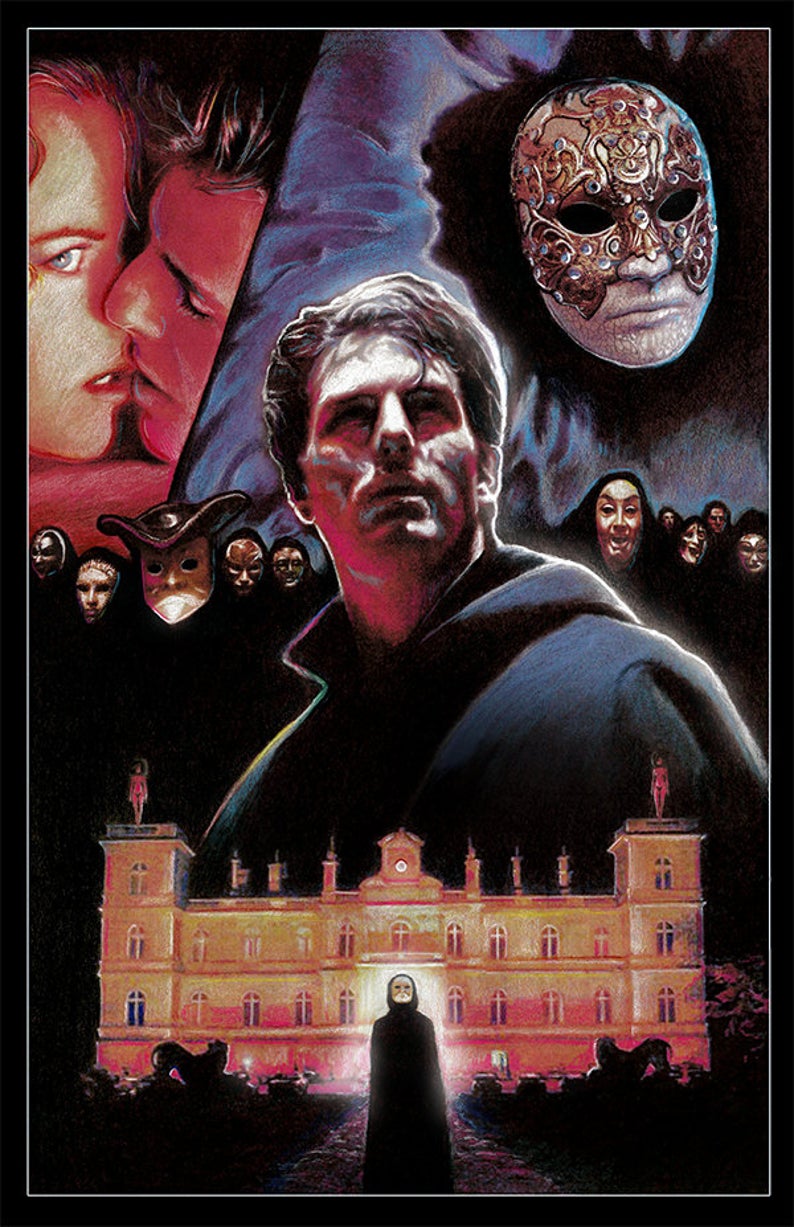

O Labirinto de Kubrick é um documentário de Rodney Ascher, baseado em como O Iluminado de Stanley Kubrick foi realizado, resgatando os problemas de adaptação do livro de Stephen King, passando pelas questões envolvendo o cemitério indígena onde se localizou o Hotel Overlook, enquanto brinca com imagens de outros filmes do diretor utilizando a figura de William Hartford, o sujeito vivido por Tom Cruise em De Olhos Bem Fechados como primeiro condutor de sua proposta de documentário baseado em imagens não-originais.

Esse formato é bem comum no cinema atual, inclusive no Brasil: Cinema Novo e Campo de Jogo são bons exemplos. A ideia do realizador mira acrescentar ainda mais teorias da conspiração envolvendo a produção do filme, e o modo como o cineasta insere essas questões, na maioria das vezes, é bem acertado.

O formato do documentário envolve conversas com fãs e críticos, e é embalado por pessoas que se impressionaram com a inventividade de Kubrick em O Iluminado e seus outros filmes, como Laranja Mecânica e 2001: Uma Odisseia no Espaço. O problema maior do filme é que quase não há edição nas entrevistas, e o que se assiste é puramente um exercício de decupagem do que realmente interessa no meio de teorias e elucubrações das mais nonsense possíveis.

Já as cenas que demonstram as brincadeiras e referências visuais que Kubrick injeta no filme são legais e curiosas, sobretudo pela quantidade de símbolos fálicos, tal qual já havia ocorrido em outras obras dele. Como as falas consistem basicamente em visões e interpretações, as ideias variam demais, algumas interessantes e outras patéticas, e as conclusões passam por essas visões diferenciadas e outras tantas por viagens que parecem não fazer sentido algum. Ascher faz uma colcha de retalhos entre teorias dos fanáticos cinéfilos, e só por isso já se nota o quanto é rico o fenômeno que é O Iluminado.

A curadoria acerta ao mirar sobretudo a face territorialista do diretor, pois demonstra o quão humano era e precisava apelar para a vaidade em algumas competições com o romance original de King, ao passo que todo o clima mais ligado à participação de Kubrick na filmagem do pouso à lua, faz o filme soar bobo e tolo, nesses momentos entrando na mesma prateleira de obras como Zeitgeist: The Movie, nos piores momentos possíveis da obra. Ascher melhoraria muito sua abordagem e fórmula em The Nightmare, mas em momento nenhum faz um produto desprezível.