Resenha | Trumbo – Bruce Cook

Trumbo é uma publicação em prol do montar, desmontar e, simultâneas vezes, do remontar o que é o sonho americano, questionável desde os anos oitenta, pós era-Vietnã, na terra dos sonhos, onde a magia acontece, palco já de muita perseguição e escândalos inomináveis. Seria a ilusão de sucesso dos idealizadores que se arranja, e aos poucos é rearranjada pela realidade cruel dos fatos, ou apenas o auto-engano que guia os mais corajosos em direção do reconhecimento, da fama e das grandes festas regadas de sexo, promessas e uísque? Publicado no Brasil pela Intrínseca editora, na esteira da vida e obra de um dos mais famosos roteiristas de Hollywood, a tal La La Land das constelações ambulantes, tem-se o retrato de uma época paranoica e que escancarou, de fato, a tensa relação entre Cinema, e política – e o que acontece de pior quando há indícios de traição.

Tanto que, esconder essa relação, hoje, seria em vão. Hollywood age como a mais útil ferramenta de disseminação de entretenimento mundial, conferindo aos EUA um soft power absoluto, infiltrando o modo de vida americano de uma forma muito mais efetiva do que por armas e exércitos predatórios, colonizando os continentes. O que é divertido nós compramos sem questionar quase nada sobre, e Hollywood sabe disso. Sempre soube, e Dalton Trumbo também – e muito bem. O cara era esperto como poucos, competitivo, e pendendo mais para a megalomania nos projetos de Cinema que escrevia, segundo o depoimento de Ian Hunter, um dos amigos de profissão que salvaram sua pele, na montanha-russa que acometeu sua vida. Todos esses aspectos o faziam diferente de outros roteiristas da era de ouro, quando os estúdios e as grandes estrelas detinham o poder, e não os personagens.

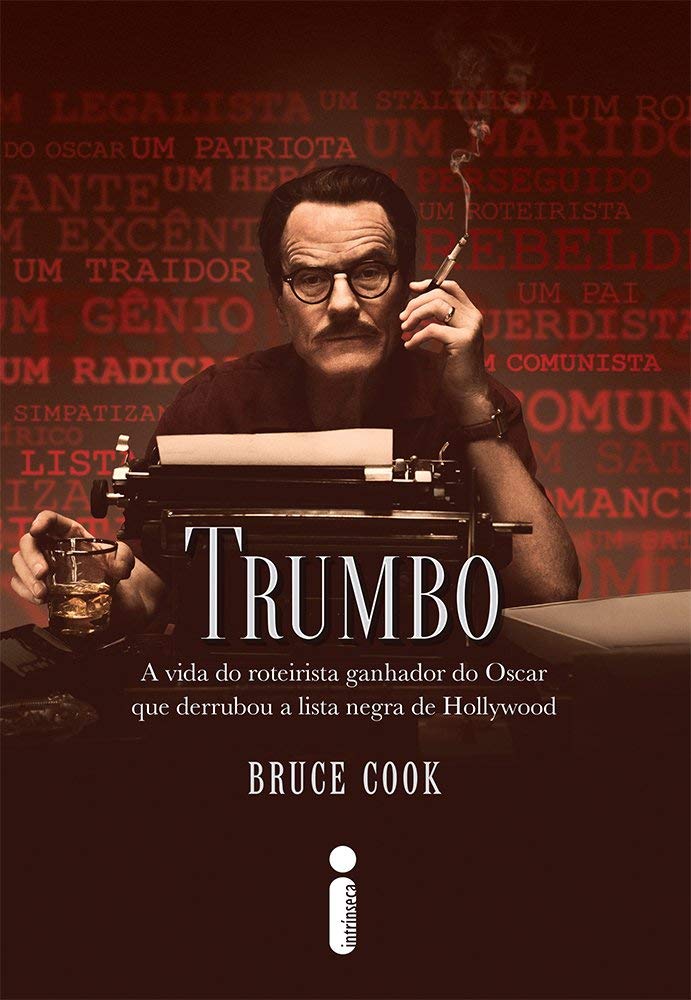

E por mais brilhante e único que fosse, Trumbo não criou Hollywood, e portanto, tinha de se adaptar as regras pré-concebidas da casa. Assumidamente comunista, o homem que conhecia as celebridades hollywoodianas como a palma de sua mão encabeçou a lista-negra que pretendia varrer qualquer traço comuna do “american business”, como apontou o lendário ator John Wayne, que ajudou a dedurar amigos de profissão. Preso, julgado, difamado, e a pior coisa para um autor, forçado a reescrever e em muitos casos dar seus roteiros para outros nomes assinarem, Trumbo, assim como tantos outros nomes de todos os setores dessa bilionária indústria, desceu aos sete círculos do inferno por trás da máquina de delírios, amparada por um governo capitalista e intolerante. Bruce Cook, num empenhado trabalho de apuração dos eventos, e contando com grandes depoimentos, remete o próprio caminho dessa figura emblemática a história de mil faces de uma Hollywood linda por fora, e, claro, apenas por fora.

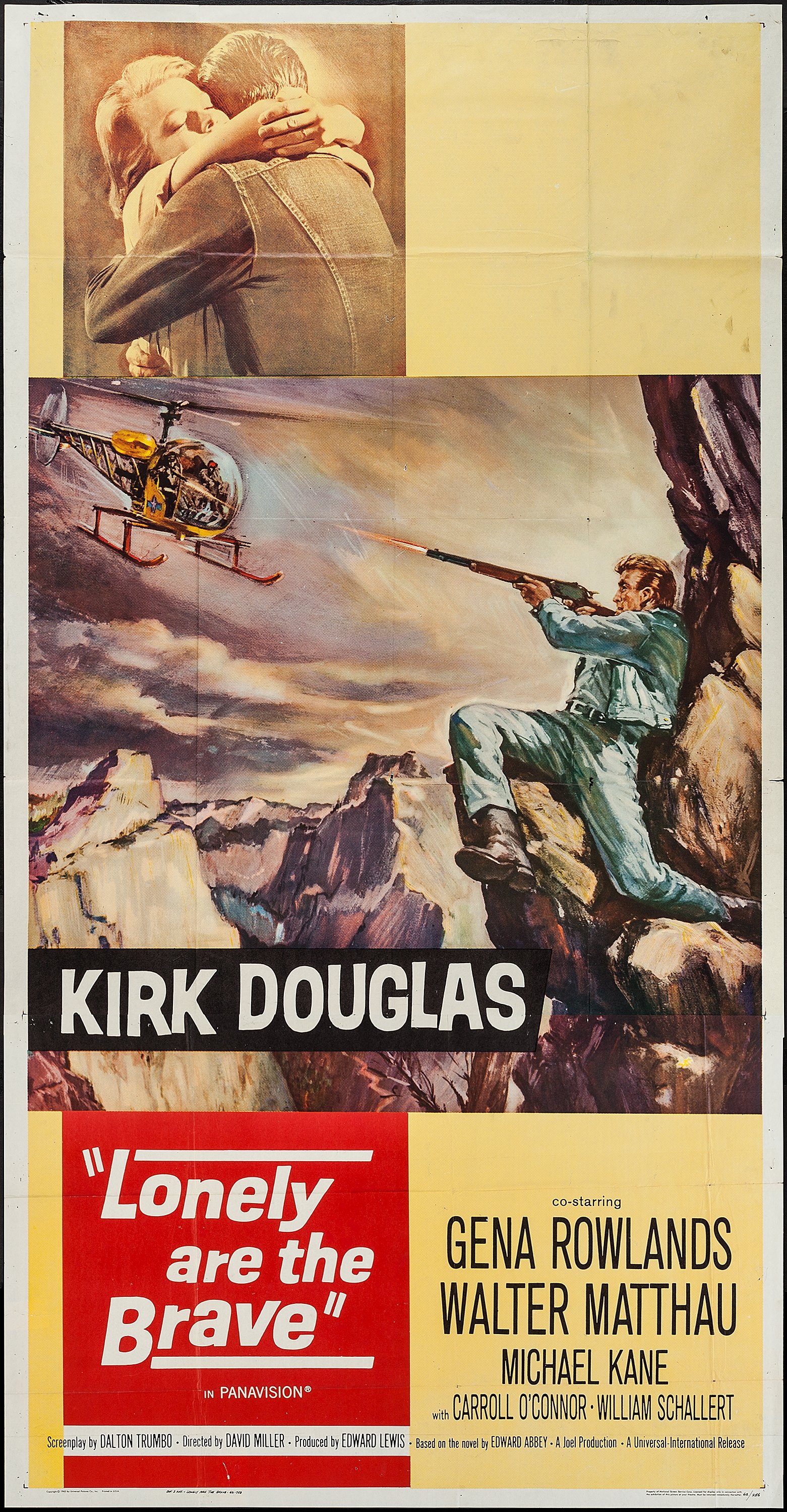

Após sobreviver a grande depressão americana dos anos 1920, sempre quebrado, frustrado, e tendo sido indicado a trabalhar na Warner Bros., onde ganhou notoriedade e escreveu seu roteiro de filme mais famoso, Spartacus, o qual foi filmado por nada menos que Stanley Kubrick, Trumbo notou desde o começo que as cores do sonho americano são pura fachada. Resta, então, já na posteridade hoje presente, ler a obra que disseca o mitológico roteirista para encontrarmos o certo e o errado entre suas inspirações, afiliações e ideais. Certamente polêmico, hoje, o seu comunismo na época foi totalmente imperdoável, enxergado em forma de propaganda sutil nas narrativas que escreveu, forçando-o a se refugiar no México, e recomeçar do zero, após a perseguição política de quem nem ao menos se deu ao trabalho de averiguar seu trabalho (“Páginas demais”, declarou o investigador-chefe do Comitê de Atividades Antiamericanas, em 1947).

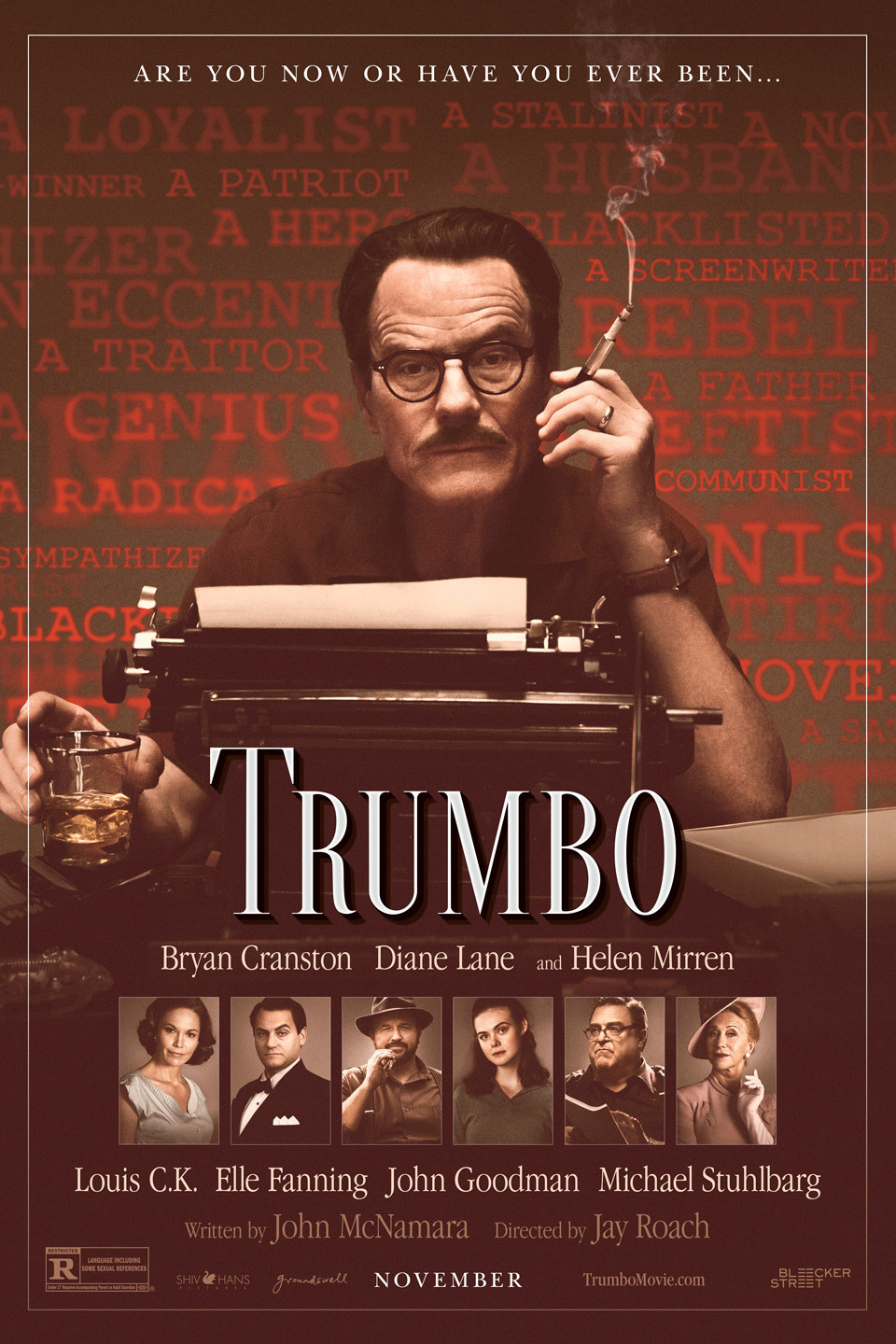

Nem mesmo Luis Buñuel e Charles Chaplin, dois dos maiores cineastas de todos os tempos, escaparam das investigações. Grandes nomes, ou melhor, lendas do passado cultural ocidental que foram prontamente ajudadas por quem defendia a liberdade de pensamento, tal como é garantida na Constituição dos Estados Unidos. Humprey Bogart, Henry Fonda, Bette Davis, John Huston e William Wyler, entre outros gigantes, lutaram em nome dos chamados “traidores” e “antipatriotas”. Os rebeldes com causa cuja política quase os consumiu. Mas é que o escritor, o teimoso extravagante bem representado no filme de 2015, Trumbo: A Lista Negra, na pele de Bryan Cranston, também sabia que os conflitos que planejava na ficção não eram à toa, e que a vida sem uma boa guerra a ser combatida, principalmente em Hollywood, não poderia ser, afinal, uma vida bem vivida.

Compre: Trumbo – Bruce Cook.

–

Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram | Spotify.