Crítica | Doutor Sono

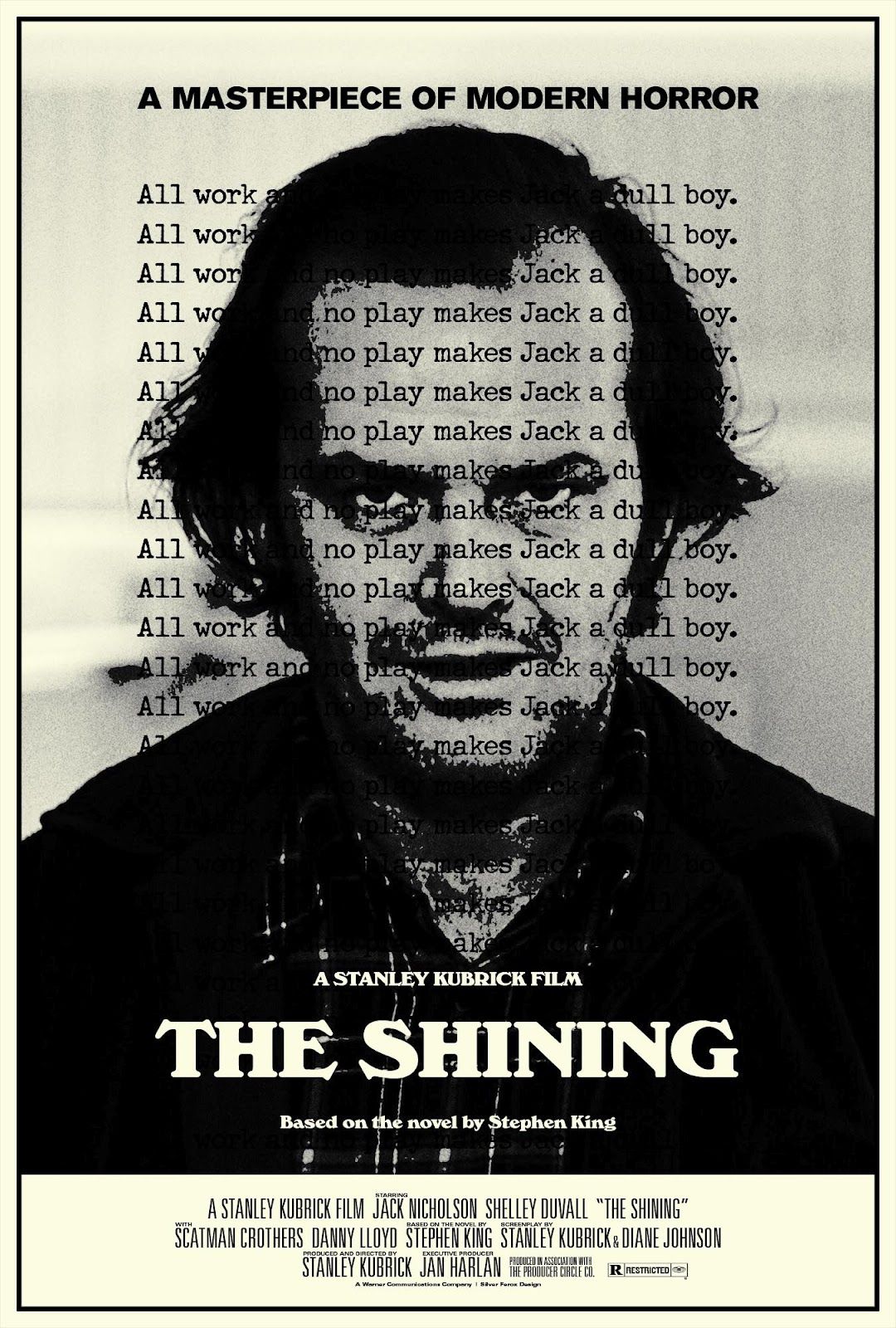

É inevitável que Hollywood revisite alguns de seus maiores clássicos, na impossibilidade de revisitar todos por questões práticas (talvez nem tudo pareça rentável aos olhos dos executivos que regem estúdios), já que revigorar IPs envolve menor risco financeiro e criativo por parte de quase qualquer projeto. Quando se trata de filmes especialmente populares e cultuados, o máximo que espectadores podem esperar é algum nível de respeito e circunstância em torno da obra original; mesmo que a realização seja por parte de artistas com as melhores intenções, o norte destes empreendimentos artísticos é mercadológico, e os resultados variam conforme o vento (mais precisamente de acordo com as correntes que controlam orçamento e distribuição). Doutor Sono, continuação de O Iluminado, peça seminal da filmografia de Stanley Kubrick, baseado na continuação literária homônima de Stephen King para a obra adaptada (com várias liberdades) por Kubrick, não é a primeira vez que Hollywood se aventura em uma sequência para um filme de Kubrick (2010 – O Ano em que Faremos Contato, sequência de 2001 – Uma Odisseia no Espaço, a antecedeu; ambos os filmes igualmente inspirados em livros de Arthur C. Clarke), mas certamente é a mais honesta e inspirada incursão possível de volta àquele universo. Por consequência, uma das raras ocasiões em que voltar a um clássico realmente não parece motivado exclusivamente por dinheiro.

Roteirizado (reescrito, na verdade) e dirigido por Mike Flanagan, um dos mais sólidos realizadores aninhados no terror e em subgêneros adjacentes, Doutor Sono traz Ewan McGregor no papel de Daniel Torrance, a criança “iluminada” (capaz de feitos como projeção astral, percepção extrasensorial, telepatia e telecinese) da obra original, décadas após os eventos transcorridos no hotel Overlook, tentando reconstruir uma vida permeada por paranormalidade, perdas, traumas e vícios, e que se vê às voltas com outra criança (Abra Stone, vivida por Kyliegh Curran) dotada com os mesmos poderes e um grupo de iluminados (liderados por Rose Cartola, ótima personagem de Rebecca Ferguson) que busca pessoas semelhantes para consumir suas energias vitais e prolongar a própria existência.

Dan, que sobreviveu como pode junto de sua mãe aos eventos d’O Iluminado, quando a instabilidade emocional causada pela bebida fez seu pai, Jack Torrance sucumbir às forças obscuras presentes no Overlook, passou por (previsíveis) maus-bocados na idade adulta; com a morte da mãe, Wendy (Alex Essoe em flashbacks e breves recriações de O Iluminado), Dan se entregou a atitudes autodestrutivas e vícios que chegaram perto de destruir sua vida e, muito provável, várias outras. Chegando ao fundo do poço, o protagonista consegue um reinício em uma pequena cidade, largando a bebida e encontrando algum rumo na forma de um solícito amigo, Billy (Cliff Curtis), que o conduz ao AA, onde Dan encontra apoio, fortitude, e também uma oportunidade de emprego, como auxiliar-geral de um asilo. Sua condição de iluminado o permite confortar pacientes terminais ou próximos da morte. Ao passo em que encontra alguma paz de espírito, Dan começa a se comunicar com Abra, cujos poderes tem imenso alcance, através de escritos na parede do sótão que aluga. Abra, por sua vez, devido a este imenso alcance, acaba atraindo a atenção do Nó, um grupo de longevos iluminados que busca seus pares a fim de vampirizar seus poderes ou somá-los ao bando. Já tendo escassas fontes de poderes e vitalidade, enfraquecidos pela idade e apreensivos pela manutenção das vidas que levam, os membros do Nó descobrem Abra quando esta os observa, em choque, atacando outra criança iluminada – e Rose Cartola rapidamente a estabelece como o novo e oportuno alvo preferencial do Nó. Que Abra recorra a Dan de alguma forma em busca de justiça e compreensão para a violência que testemunhou, é um desdobramento lógico; Dan, no entanto, demorou o tempo de uma vida para se desvencilhar de traumas antigos, e reluta em tomar parte em ocorrências extraordinárias; é o incentivo de Dick Hallorann (Carl Lumbly), seu mentor e amigo, vítima de seu pai no hotel Overlook, que enfim o propele a não fugir de seus próprios destino e responsabilidade, mesmo que o curso das ações o conduza justamente até aonde Dan jamais quereria voltar.

Num primeiro momento, a expansão da ambientação e dos elementos presentes no filme original parecem condenar Doutor Sono a um inchaço desnecessário. O Iluminado é um filme simples e absurdamente eficiente em estabelecer sua premissa e o desenrolar dos fatos, e Doutor Sono, além de observar o filme de Kubrick, precisa (idealmente) apresentar algo que justifique sua existência de maneira a não diminuí-lo diante de seu predecessor (o que em si já configuraria um desrespeito). Mas é justamente o entendimento da necessidade de construir algo baseado no que Kubrick realizou que o trabalho de Flanagan se sobressai; se Kubrick demonstrava interesse genuíno na fragmentação psicológica de Jack Torrance diante do fracasso profissional e como provedor, e na maneira como as trevas se apoderaram de sua mente em meio ao isolamento (físico e mental) crescente cultivado em meio ao pesadelo do abuso de álcool, é a recomposição de Dan como indivíduo que leva Doutor Sono adiante. O roteiro de Flanagan aproveita o reencontro de Dan com sua dignidade para permiti-lo uma reconciliação com seus poderes e com as possibilidades de fazer algo bom, algo contrário à sua história, e não sucumbir ao medo de explorar seu próprio potencial (uma alegoria singela para algo tão nocivo quanto qualquer perverso fantasma remanescente no Overlook). Em determinado momento, o orgulho de Dan vence o peso da culpa que carrega ao constatar que conseguiu somar um período de sobriedade imensuravelmente maior do que seu pai jamais havia conseguido, e é um ótimo exemplo da valorização de Doutor Sono a pequenas mas significativas vitórias de suas personagens. Da mesma forma, Flanagan (um cineasta nem tão sutil, mas que sempre busca soluções elegantes e diretas em suas obras) não tenta perverter a estética e as convenções narrativas de O Iluminado em um esforço tolo para diferenciar-se ou de alguma forma superá-lo, seja em escala ou em impacto – o maior trunfo do longa é se aceitar como uma derivação natural do que veio antes, algo que ecoa também na maneira como suas figuras relacionam-se com a realidade fantástica que habitam. Dan tenta suprimir sua iluminação até aceitá-la como parte de quem ele é; Abra entrega-se a um uso justo e benevolente de seus poderes, e o Nó, guiado por Rose, objetiva apenas tragar energia para perpetuar-se em um estado irredutível de vida fácil e predatória. Não é à toa que Dan decide opor-se ao Nó em defesa de Abra, após um empurrãozinho de Dick Hallorann, e que para Abra e para o Nó suas posições pareçam ser as únicas possíveis. Se n’O Iluminado Danny era apenas uma vítima das elucubrações malignas das presenças do Overlook, em sua sequência ele pela primeira vez tem a chance de enfrentar personificações do mal ao invés de apenas fugir e eventualmente testemunhar desdobramentos trágicos. É claro que a história de Dan, mesmo girando em torno de Abra e contra o Nó, não poderia escapar de um enfrentamento com o próprio Overlook, mas atestando a busca por soluções que honram o original, a trama da continuação se direciona com simplicidade e clareza ao resgate daquele espaço, em si uma manifestação das ideias de Kubrick para a criação de King.

É curioso como a reverência de Flanagan pelo filme de Kubrick o inspira de forma saudável para desenvolver Doutor Sono como um capítulo de vida própria; Flanagan não tem medo de destoar razoavelmente da construção estética de O Iluminado, mas mesmo suas propostas mais ousadas (uma sequência de projeção astral, a representação dos pensamentos de Abra e Rose em suas respectivas mentes, a expansão das capacidades paranormais de iluminados) parecem soluções adequadas ao que cineastas daquela época, pós-Nova Hollywood, apresentariam. Talvez o elemento mais deslocado seja a apoteose da vampirização de iluminados pelo Nó, mas onde Flanagan perde pontos pela obviedade, ganha pela intensidade do processo e pelo efeito quase transcendental nos membros do bando – Doutor Sono não é um filme amedrontador como em certos momentos o é o filme que o inspirou, então, é elogiável quando consegue ser realmente macabro. Isto é parte do estilo de Flanagan em seus filmes e séries, e é incrível que ele não tenha aberto mão da mesma abordagem emocional que utilizou em A Maldição da Residência Hill para realizar uma continuação para a obra original. Kubrick recontou a trama familiar de Stephen King por uma ótica mais distante e observadora, e Doutor Sono soa como um resgate consciente dos valores dos livros de King na ambientação da película original. Muito se fala em reconciliar os universos literário e cinematográfico de King e Kubrick em Doutor Sono, mas Flanagan parece entender que as diferenças são irreconciliáveis, e que o melhor denominador comum é reconhecer as discrepâncias como pertinentes à complexidade de Dan, Jack e as novas personagens. Uma saída esperta e cheia de classe para um distanciamento bem conhecido por quem acompanhou a trajetória de O Iluminado das páginas às telas.

Embora Ferguson tenha quase todos os melhores momentos de personagem vil e carismática como uma autêntica habitante do Overlook, McGregor não fica atrás com seu Dan/Danny Torrance; aqui, existe a oportunidade de reapresentar o objeto de desejo dos fantasmas do Overlook como alguém dobrado pelas circunstâncias e atormentado por questões fora de seu controle, e que de certa forma nunca amadureceu de forma apropriada por não ter crescido e vivido como alguém normal, e o longa ainda nos sugere uma boa reflexão; quanto da facilidade com que Abra lida com sua condição é propiciada por uma família saudável, e quanto da ruína sentimental de Dan foi resultado direto de uma família em processo de decomposição tão avançado quanto a mulher do quarto 237. Também merecem menções Cliff Curtis e Zahn McClarnon, respectivamente como Billy, amigo e apoiador de Dan em sua nova vida, e Corvo, parceiro de Rose Cartola e um dos mais eficazes membros do Nó (é particularmente satisfatório ver McClarnon participar de um ótimo filme, após grandes papéis em séries como Fargo e Westworld). Flanagan é um ótimo diretor de atores, e os poucos momentos em que Doutor Sono se distancia mais do visual de O Iluminado, que o filme tende a seguir à risca, são exatamente os momentos em que Flanagan permite que as câmeras orquestradas por Michael Fimognari, seu parceiro habitual na direção de fotografia, se detenha mais nos rostos dos elenco e menos na integração destes rostos ao tecido narrativo do filme

Em geral, a trilha sonora composta pelos Newton Brothers para Doutor Sono ecoa certas manias do terror contemporâneo, e um filme quieto como este dispensaria até mesmo os poucos jump scares espalhados (e espaçados) pela generosa duração, mas há de se aplaudir em especial as breves intervenções da trilha original. A intenção de Flanagan era a de acrescentar ao universo dos iluminados, não a de apelar para a nostalgia desmedida (cineastas menos inspirados/as não pensariam duas vezes antes de recorrer à saudade de um clássico do cinema de horror), e isto conduz à maior prova de coragem e confiança de Doutor Sono: ao invés de apelar para recriações digitais, Flanagan escalou atores contemporâneos para personagens consagrados e praticamente indissociáveis se suas intérpretes. Carl Lumbly empresta solenidade e calor humano a um Dick Hallorann que já era adorável com Scatman Crothers, e Alex Essoe demonstra uma compreensão impressionante de como era a Wendy vivida por Shelley Duvall, sem concessões à Wendy caricatural que habita o imaginário coletivo de muita gente que assistiu ao filme original. É fácil repovoar o Overlook com bartenders, assessores e gêmeas sem maiores funções narrativas, mas conferir importância e gravitas a personagens que sempre serão alvo de escrutínio por parte do público, ainda mais através de rostos novos, é um ato de bravura – e Flanagan reserva uma surpresa fabulosa para um momento único de introspecção e desespero. Essoe, Lumbly e um recorrente ator nas obras de Flanagan simbolizam à perfeição o apreço dos envolvidos para com a obra original, e a excelência de Doutor Sono como sucessor valoroso a O Iluminado confirma que interesses duvidosos nem sempre impedem um triunfo.

–

Texto de autoria de Henrique Rodrigues.