Depois de muita expectativa, e de uma primeira parte que fez um sucesso considerável, It – Capítulo 2 estreou com uma grande responsabilidade, de atender a expectativa não só de It-A Coisa, mas também da conta de adaptar um dos clássico literários de Stephen King, e Andy Muschietti retorna a direção para mostrar o elenco antes infantil lidando com seus medos, anseios, traumas e com memórias reprimidas, retornando a Derry, depois de magicamente terem perdido as lembranças sobre o combate a Pennywise.

O começo do filme mostra o grupo dos Perdedores/Fracassados fazendo uma promessa, de que retornariam a cidade do Maine independente de como estariam suas vidas no momento que percebessem, para logo depois, pular para 27 anos depois, com os meninos já adultos, e vividos por atores famosos. Os momentos iniciais mostram um crime de homofobia, situando o espectador dos horrores terríveis comuns, e mesmo com um mal ancestral e de origem desconhecida, ainda há muito de maléfico no comportamento popular do homem. Pennywise se alimenta da violência, e tem uma ligação forte com o crime de preconceito, e isso é uma ideia boa do roteiro de Gary Dauberman, um dos poucos acertos aliás.

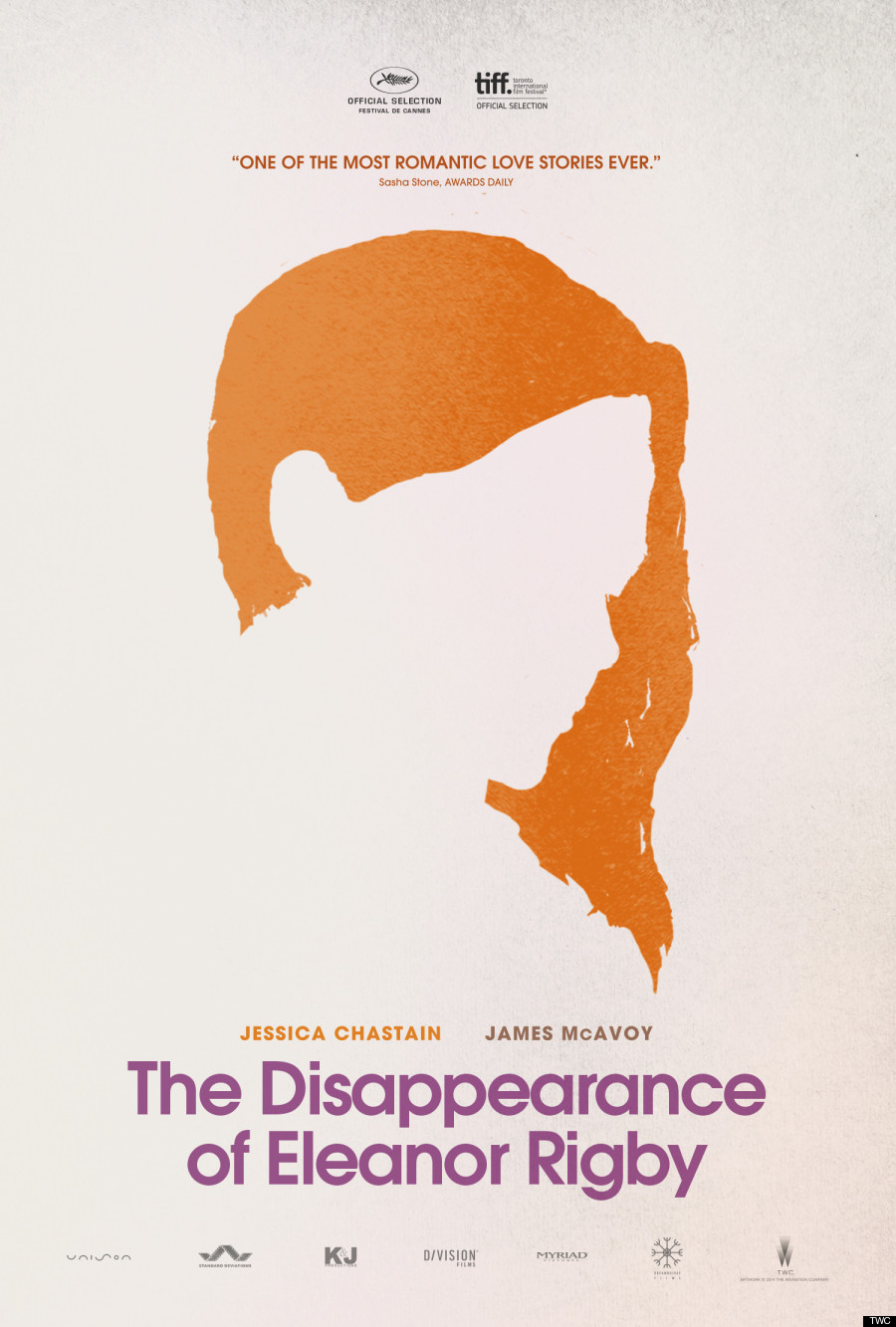

A partir do momento que se mostram os destinos dos personagens, a qualidade varia muito. Claro, os rumos não são tão mal pensados quanto os mostrados em It- Uma Obra Prima do Medo dos anos 1990, mas ainda assim há alguns momentos bem constrangedores. De positivo, há a apresentação de Bill Denbrough (James McAvoy), como autor de livros famosos, que tem seus textos adaptados por gente grande – há participação de Peter Bogdanovich até – alem de ter um comentário engraçadinho sobre seus finais não serem bons, em um comentário que faz paralelo com o de Stephen King e a opinião geral sobre suas primeiras obras. Outros momentos legais incluem a introdução de Richie (Bill Hader), em um ângulo estranhíssimo exibindo seu vômito antes de um show de comédia, e também do inseguro e alérgico Eddie (James Ransone), que claramente repete ciclos, e se casa com uma mulher idêntica a sua mãe, que alias, o roteiro faz questão de mostrar que isso não é à toa, soando nada sutil desta forma.

Os problemas do filme começam exatamente no nome mais famoso de seu elenco, que vem a ser Jessica Chastain, a interprete mais velha de Beverly. Seu drama é o mais delicado e o que mais envolve clichês e artificialidades. O relacionamento abusivo e violento é muito mal traduzido, mostrado de forma sensacionalista,quase tão irritante quando os jumpscares baratos que lotam o filme.

Outro evento péssimo é a gagueira forçada de Billy, que não soa em nada natural. A ideia de resgatar a mentalidade infantil e o trauma é boa, mas exala estranheza. A mistura dos elementos místicos, como as premonições de Bev, as descobertas meio loucas de Mike (Isaiah Mustafa) não funcionam bem, são mal ambientadas e mal explicadas, ficam jogadas no meio do filme. Toda a boa construção de naturalidade do primeiro filme vai se esvaindo aos poucos, e pioram demais com o uso excessivo de CGI, péssimo por sinal, com bonecos bem mal feitos e com textura terrível.

O conceito de que destino e tragédia tem ambos um caráter inexorável é muito boa, mas se perde demais na quantidade absurda de flashbacks. O filme parece inchado e Muschitetti perde mão até com as poucos cenas que eram boas na adaptação antiga de Tommy Lee Wallace. Bill Hader é o responsável pelos poucos pontos realmente bons principalmente quando seu personagem lida com o de Ranson, exibindo um bromance com elementos até de homo afetividade. Mesmo Bill Skarsgård perde força, pois quando aparece, é assustador e quase tão carismático quanto Tim Curry, mas tem pouco tempo de tela, em detrimento das péssimas aparições digitais de sua forma e de outros monstros.

Se fossem encurtadas as aparições espirituais e ilusões, o longa provavelmente teria um ritmo melhor , seria mais palatável e menos enfadonho, além do que toda a parte do núcleo de Henry Bowers (Teach Grant), tanto no hospício quanto em seu retorno a casa beira o risível. O desenvolvimento de It – Capítulo Dois é como um pesadelo dos mais extensos, uma tortura para personagens e para quem acompanha esse drama. O roteiro de Dauberman é excessivo em dar as vitimas uma chance de se redimir, além do que o gore é moderado demais para o que se esperava, além de soar artificial em cada uma de suas manifestações.