Crítica | Descompensada

Descompensada começa na infância da personagem Amy Townsend. Ela ao lado da irmã conversam com o pai, um homem que tenta explicar a crise em seu casamento com uma comparação esdrúxula, contrapondo as brincadeiras com bonecas no mesmo pé de igualdade com as traições conjugais que cometeu. Isso a marca de tal forma que mesmo adulta, já vivida por Amy Schumer, segue desacreditando por completo na monogamia de modo que ela não consegue manter uma relação por muito tempo.

Judd Apatow faz mais uma comédia de situações bizarras. Já havia abordado os celibatários veteranos em O Virgem de 40 Anos, a gravidez indesejada em Ligeiramente Grávidos, a crise de meia idade em Bem-Vindo aos 40 e aqui usa a figura desconstruída de Schumer (também roteirista do longa) para brincar com a inadequação que algumas mulheres tem em lidar com o sexo casual, embora para ela a melhor opção seja não ter um par fixo. Obviamente a condição muda com o tempo, afinal, cinema é conflito. Mas o modo como ela encontra Aaron Conners (Bill Hader) que pode ser seu “outro alguém” é bastante bizarro e curioso. Amy é escalada para escrever uma matéria com um médico esportivo. Mesmo considerando os esportes como um modo de entretenimento inferior, sua possível promoção depende dessa matéria.

Por mais que Schumer não varie tanto seus papeis, Townsend é bem diferente dela. Uma personagem hilária, humana, espirituosa e de espírito indomável, passiva em vários momentos (sobretudo os que envolvem seus familiares) e com um senso de humor único. Ela está sempre entediada, e seu incômodo produz momentos ótimos. As cenas humorísticas variam entre a sua dificuldade em se relacionar e momentos peculiares de seu trabalho como quando ela vomita ao assistir uma operação. Boa parte dessas piadas são mudas, Apatow sabe utilizar bem os dotes da humorista.

A relação entre Aaron e Amy se desenrola muito bem, por mais que tenham personalidades e modos de encarar a vida bem diferentes, eles formam um belo par, e se relacionam de maneira interdependente, em que ambos se doam, a sua maneira, para suprir a carência e as necessidades um do outro, mesmo que estarem juntos fosse algo improvável.

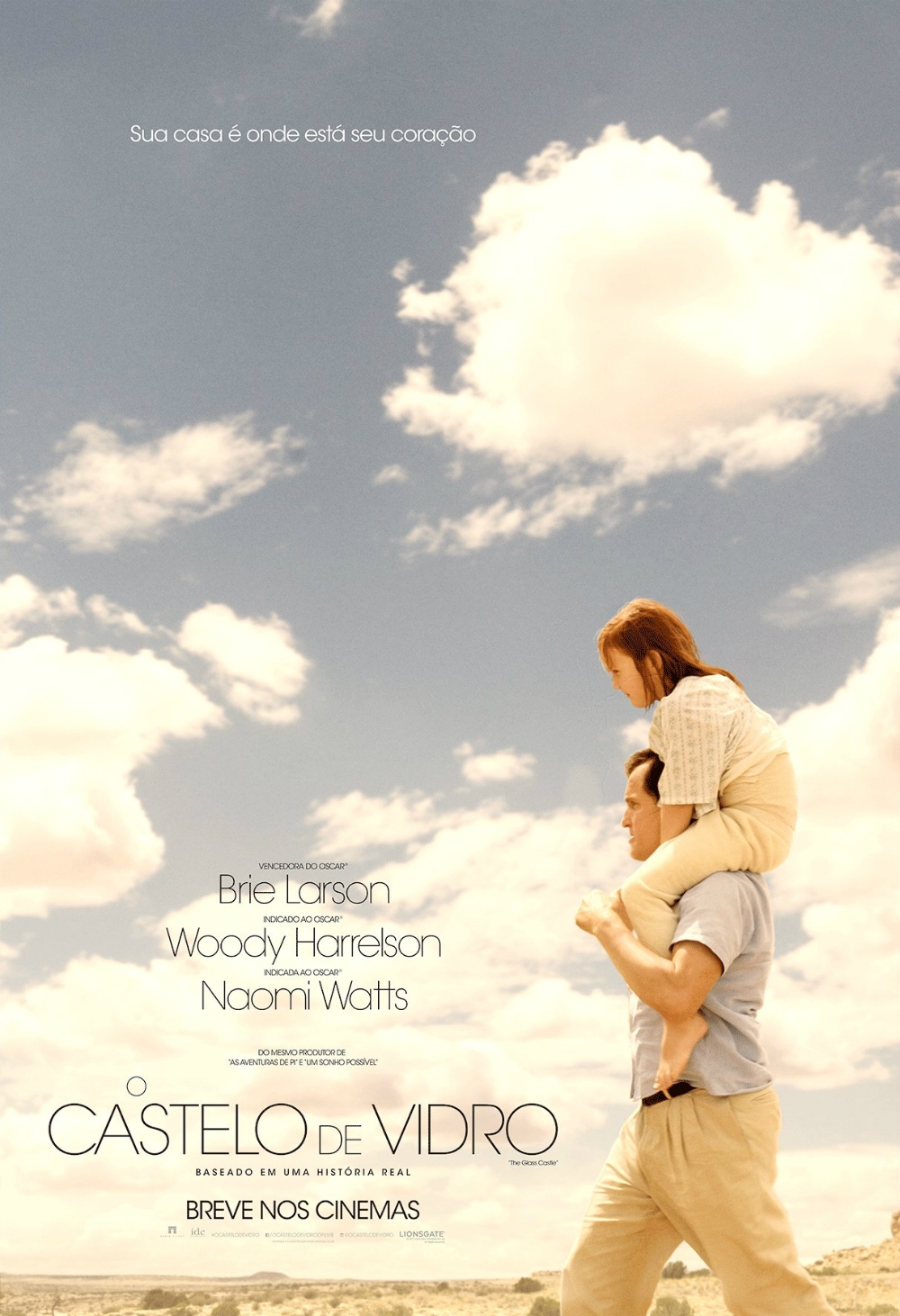

Os personagens secundários, mesmo com pouco tempo de tela, tem algum destaque, como Kim, irmã da protagonista, interpretada por Brie Larson. Ou um sujeito fanático por alimentação saudável e malhação, interpretado por John Cena, que fica com Kim. Alias, envolvendo essa relação, as cenas de sexo são bem feitas, tão constrangedoras como as de O Virgem de 40 Anos e em outros momentos da filmografia do diretor.

O filme possui a participação especial de LeBron James, o jogador de basquete à época no Cleveland Cavaliers, que interpreta a si mesmo, tal qual Kevin Garnett fez em Joias Brutas. Aqui ele é um paciente de Aaron e um amigo super protetor dele, sendo até conselheiro amoroso do médico, além de muito preocupado com o parceiro. Os momentos entre eles beiram o genial, os dois tem um bom entrosamento, seja nas discussões ou nas disputas dentro de quadra.

Descompensada é uma boa comédia sobre inadequações e sobre a dificuldade em aceitar a si mesmo, em que seus personagens não tem qualquer receio em fazer piada de suas próprias tristes figuras, fundamentando-se bem na dupla de protagonistas, dois bons atores de comédia que estão bem entrosados.