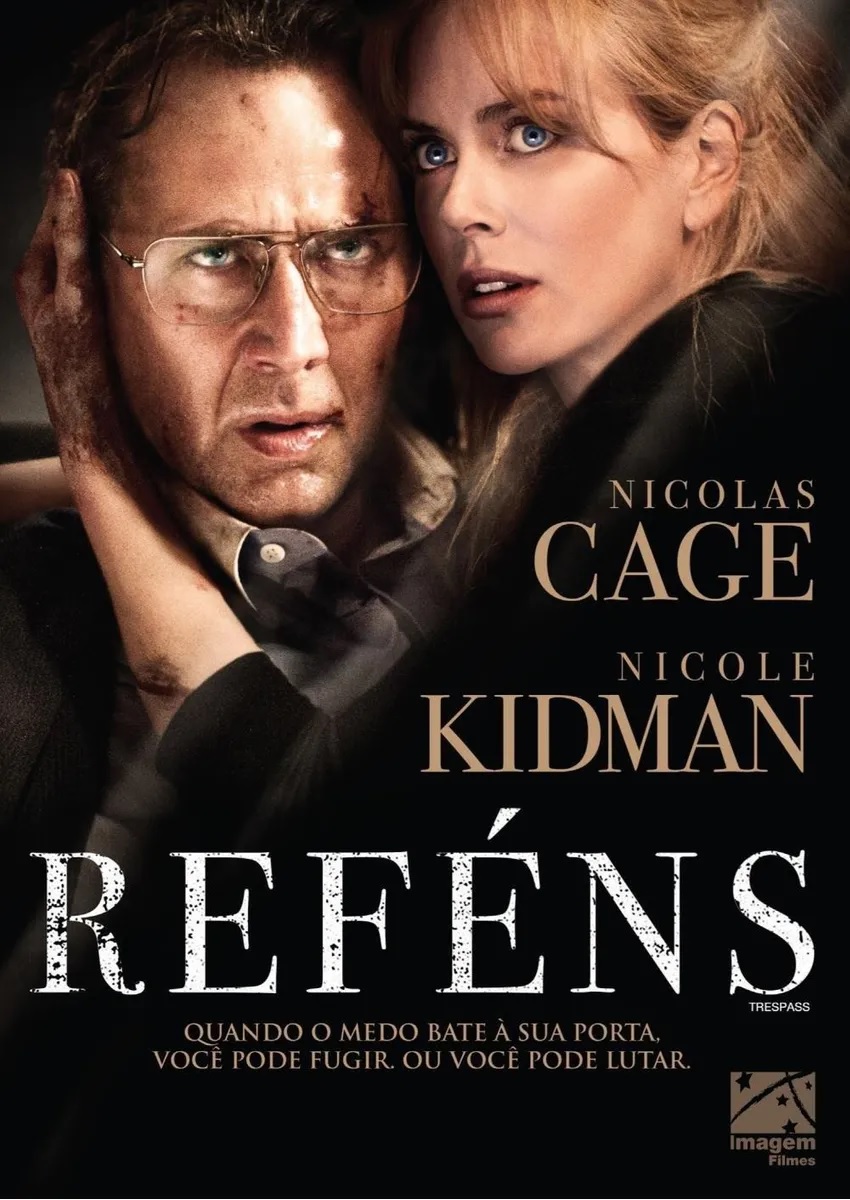

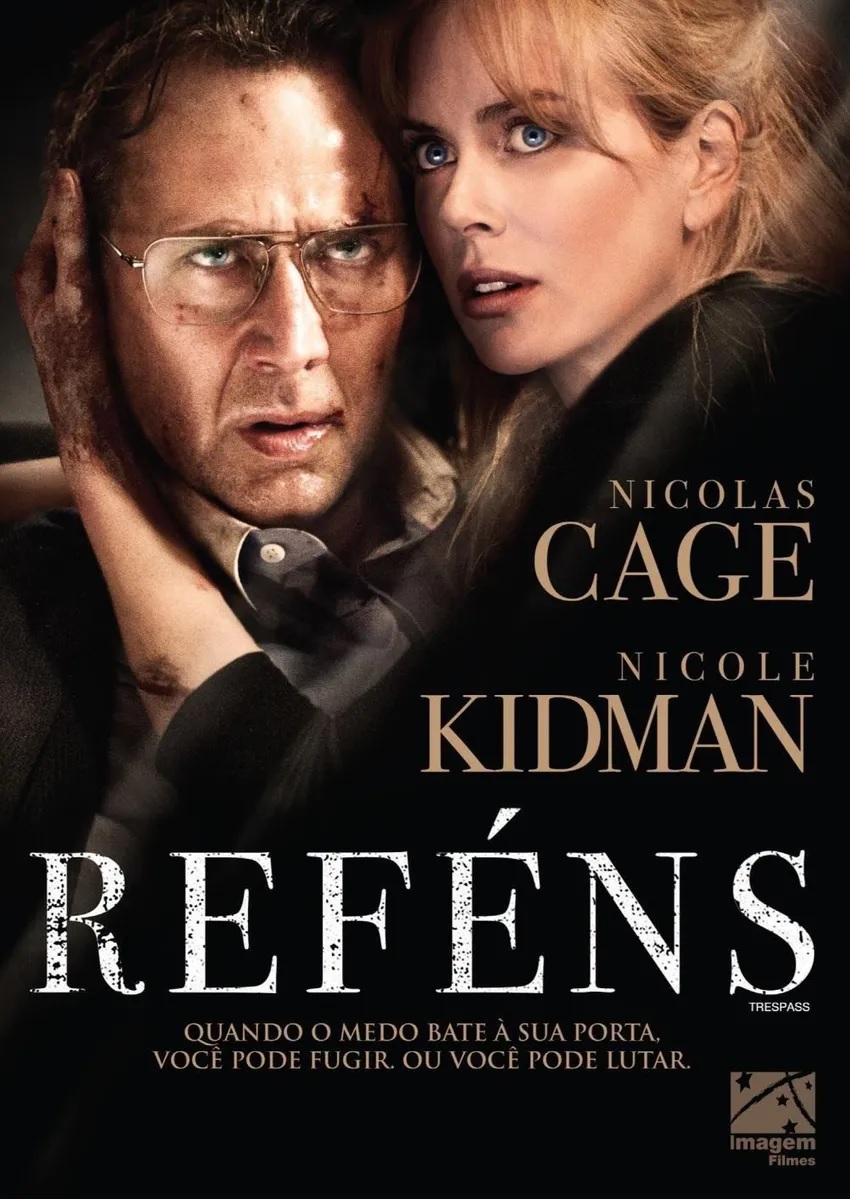

Crítica | Reféns

Pondo em perspectiva a carreira de Joel Schumacher, é triste que o ultimo longa metragem conduzido por ele tenha soado tão genérico como a fita de ação e suspense vista em Reféns. A obra conta a história da família Miller, e tem como protagonistas suas musas Nicole Kidman, com quem fez Batman Eternamente mais de 15 anos antes desse, e Nicolas Cage, que fez com ele 8mm. Os dois são Sarah e Kyle, vivem com sua filha Avery (Liana Liberato), em uma casa grande e abastada, e desde o início se percebe que eles são precavidos, e muito preocupados com a segurança familiar e patrimonial.

O filme vai transcorrendo normalmente, até uma suposta intervenção policial, originada a partir de malfeitores, que colocam os personagens da família na condição óbvia do título nacional. O filme é bem irregular, no começo se estabelece uma situação de normalidade bem crível, mas essa boa atmosfera se mostra frágil quando acontece a invasão do domicilio. Os fatos posteriores a isso variam entre o totalmente inacreditável que reside na tentativa de negociação entre raptores e vítimas, e a tensão pelo que pode ocorrer com a vida dos personagens que aparecem em tela.

Um dos problemas da obra e do roteiro de Karl Gajdusek é que os personagens não causam simpatia ao público. As situações que poderiam fazer o espectador se afeiçoar por eles não superam a condição de clichês dramáticos, e isso não é incomum nos filmes de Gajdusek, pois em Oblivion e November Man: Um Espião Nunca Morre também se percebe que ele utiliza atores famosos como atalho para o desenvolvimento de seu texto, acreditando que ao colocar pessoas famosas para fazer os papéis que idealizou, conseguiria agradar a família tradicional americana.

Até há algum senso de urgência nas tentativas de chantagem entre bandidos e família, além de uma longa e intricada trama cheia de reviravoltas, mas quase nada é crível. A suspensão de descrença do espectador se baseia demais no sensacionalismo barato, e isso ajuda a denegrir demais o filme. Nem as atuações que normalmente Schumacher conduz bem, funcionam aqui.

É lastimável que esse tenha sido o derradeiro filme do diretor, uma obra de suspense que se baseia na filmografia do cineasta para apresentar uma história fraca, que tem como trunfo tão somente isso, a afeição do realizador pelo sub gênero. Simbolicamente é triste que o final de sua última história independente – Joel haveria também de dirigir dois capítulos de House of Cards na primeira temporada – tenha que se valer de aspectos familiares para justificar essa tentativa de voltar a ser relevante, e é uma pena que após ter feito os seus filmes mais rentáveis ele tenha caído tanto no ostracismo, mesmo que posteriormente a isso ele tenha feito obras tão certeiras como O Custo da Coragem e Por Um Fio, e principalmente, é uma pena que o simbolismo dentro de sua última adaptação cinematográfica seja uma tentativa de se apaziguar com as famílias norte-americanas tradicionais como são os Miller, sendo que boa parte dos detratores que tornaram sua filmografia em algo subestimado, tenham vindo desse o mesmo tradicionalismo retratado ao longo de Reféns.