Crítica | Lion: Uma Jornada Para Casa

Como todos os anos, há sempre as famosas biopics: os filmes biográficos indicados a categoria de melhor filme. São filmes baseados em personagens e empreitadas reais, seja de alguma personalidade conhecida ou não, mas que carregue potencial melodramático, “inspirador”. Esse ano, temos cerca de 3 filmes que seguem esses moldes. E não, ser um filme biográfico não torna qualquer obra definitivamente ruim, mas em época de premiações é o suficiente para levantar algumas sobrancelhas céticas, que confirmam seus pessimismos com filmes como Lion: Uma Jornada Para Casa.

Como todos os anos, há sempre as famosas biopics: os filmes biográficos indicados a categoria de melhor filme. São filmes baseados em personagens e empreitadas reais, seja de alguma personalidade conhecida ou não, mas que carregue potencial melodramático, “inspirador”. Esse ano, temos cerca de 3 filmes que seguem esses moldes. E não, ser um filme biográfico não torna qualquer obra definitivamente ruim, mas em época de premiações é o suficiente para levantar algumas sobrancelhas céticas, que confirmam seus pessimismos com filmes como Lion: Uma Jornada Para Casa.

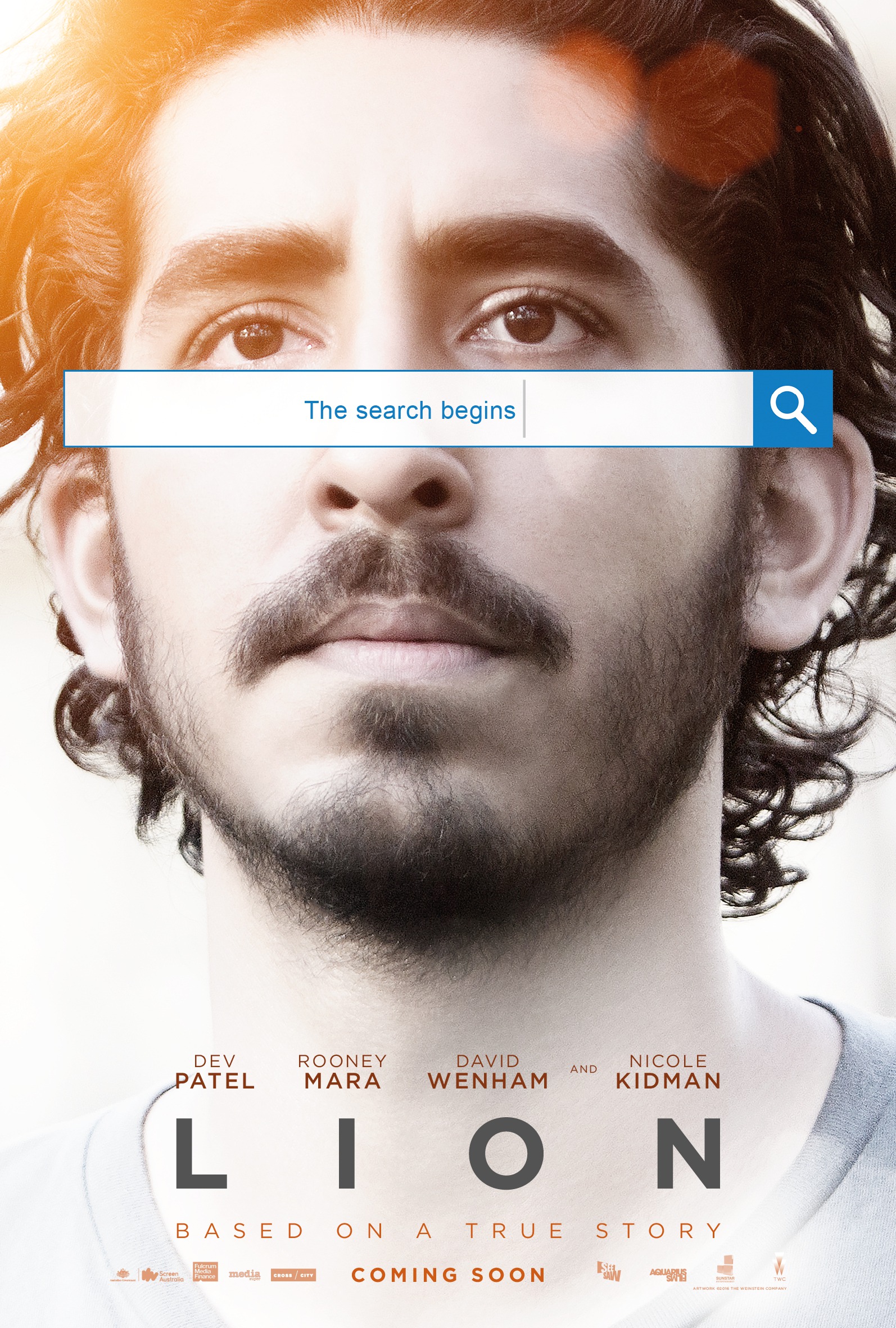

Lion é um filme de Garth Davis, roteirizado por Luke Davies a partir do livro de Saroo Brierley, que trata de sua própria história de vida. Saroo (Sunny Pawar, na infância, e Dev Patel, quando adulto) se perde de sua família com 5 anos ao adormecer em um trem desconhecido da Índia. A narrativa trata de sua trajetória e foca em seus pontos cruciais e definidores, seja enquanto foge de raptores ou se acostuma a sua realidade na Austrália, até quando adulto e se vê tomado pela necessidade e vontade de voltar para sua terra natal, sua antiga família.

O filme se divide em dois momentos: a etapa da infância, que lida com a realidade precária de muitas crianças abandonadas da Índia, como fazem para sobreviver e quais os perigos que tomam forma em adultos mal-intencionados, ou que não se importam. Sunny Pawar age como o esperado de uma criança em sua situação, mas exatamente por sua idade e pouca experiência não é nele que se deposita a maior demanda dramática, mas nos adultos a sua volta; foco especial para os Brierley, sua mãe (Nicole Kidman) e pai (David Wenham) adotivos australianos.

A fase adulta, entretanto, já aborda uma crise de identidade familiar e nacional que o roteiro é incapaz de desenvolver propriamente. É especialmente nessa segunda metade que o telespectador é subestimado, desde os constantes flashbacks até a fotografia excessivamente explanatória. Patel se apresenta aqui limitado pelos diálogos mecânicos e sentimentos que ele deve sentir por conveniência, assim como outros personagens não desenvolvidos além de justificativas narrativas, como Lucy (Rooney Mara). E não importa o quanto o elenco tenha de potencial e experiência, não há salvação para problemas narrativos, pois ao tratar da história como uma sequência de fatos seguros da automática percepção de importância do público, afinal, são momentos “grandes”, “emocionantes”, o filme se mostra genérico, sem impacto.

Seja na vida ou no cinema, a importância que damos a algo não se mede por questões factuais, e sim pelo quanto que foi construído até ali. O pior que pode acontecer a filmes biográficos é caírem no abismo de abordagens pragmáticas sem personalidade, com momentos coreografados para choro (com trilha sonora de violinos e piano a postos) e conclusões artificiais de desenrolar desleixado. Todos os aspectos cinematográficos em filmes do tipo se baseiam em um desalmado funcional. Falham em perceber que não é por uma história ser importante ou extraordinária que o filme se eleva. É preciso a alma que ele tão prepotentemente assume ter, é preciso rugir.

–

Texto de autoria de Leonardo Amaral.