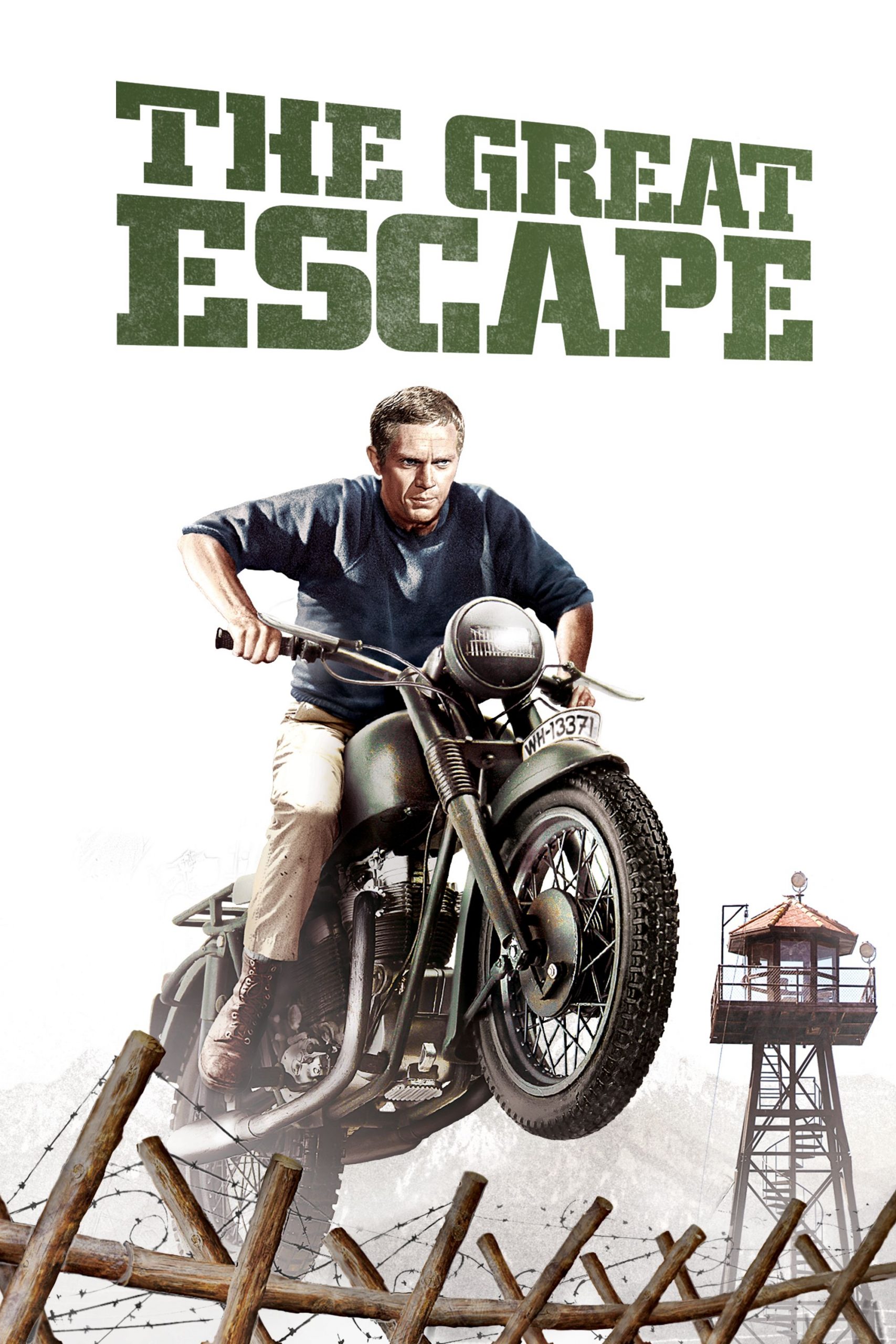

Crítica | Fugindo do Inferno

Após o sucesso de Fuga de Alcatraz, soberba aventura com Clint Eastwood no auge de sua forma, todas as obras de fugas mirabolantes (ou não) ficaram eclipsadas pelo brilho desse clássico de Don Siegel. Sendo assim, talvez o filme mais esquecido deste subgênero que continua a encantar plateias, ao redor do mundo, seja Fugindo do Inferno, de John Sturges, que mesmo situado no auge da Segunda Guerra Mundial, passa longe de ser tão memorável como o filme de Siegel. Como se não bastasse, o grande elenco não se destaca como deveria, e sua estética é absolutamente normal aos padrões cinematográficos da década de 60 em Hollywood – bem menos ousados em sua linguagem que hoje. Mas o grande às do filme, ainda não foi esclarecido…

Baseado numa história real (e homenageada no final do filme), a Gestapo está cansada de rebeliões, da rebeldia de seus capturados mais perigosos. Para evitar fuzilamentos, os transfere sob muito stress para um campo de segurança máxima, mas sem suspeitar que juntando o velho Danny (Charles Bronson), o esperto Hilts (Steve McQueen) e muitos outros, na mesma prisão, ninguém iria aceitar ser mantido na gaiola por muito tempo. Assim, um projeto quase suicida de escapatória começa a germinar, com a ajuda de infiltrados americanos entre os guardas. Mas mesmo com instrumentos para perfurar o chão, e chegarem até o outro lado da cerca, será que o orgulho individual deles não vai atrapalhar o plano? Jamais sufocado pelo peso do elenco, e visando um bom entretenimento acima de tudo, Fugindo do Inferno aposta 2/3 da história no desenrolar dessa fuga, tendo neles os melhores momentos do filme de Sturges.

Uma ótima pedida para entediantes noites de inverno, a direção de Sturges (diretor de muitos faroestes) e o seu talento de extrair, precisamente, o que de melhor e mais dramático existe em cada cena, é um deleite para uma história de prisioneiros de guerra, e que só querem se ver livres de um regime autoritário, fora dos Estados Unidos. Seja nos campos de concentração alemães, seja em emocionantes perseguições de carro nas pradarias da Europa, John Sturges nos faz sentir uma angústia onipresente, como se o espectador estivesse junto de um bando de soldados capturados e que, às vezes, são loucos o bastante para planejar uma escapada subterrânea, com 0% de certeza se vai funcionar. Com um protagonismo coletivo, uma encenação quase teatral, e um equilíbrio bem orquestrado entre o tragicômico, e o suspense, esse Prison Break com nazistas não é tudo que poderia ser, mas não desaponta até os mais exigentes.