Resenha | Era Uma Vez na França – Volume 2: O Voo Negro dos Corvos

No primeiro Era Uma Vez em França, publicação da Galera, selo da Editora Record, que inaugura praticamente todas as qualidades mantidas neste segundo volume, conhecemos a origem de um esquema de comércio ilegal na França dos anos 40. Agora presenciamos no máximo de realismo possível o início da sua queda. É notório o quão imortal toda raposa se considera, em suas tramoias e pulos para enganar a todos, sendo esta noção a grande mentira que sempre as derrota. A soberba de Joseph Joanovici o fez de sucateiro a bilionário, e ao se juntar com os nazistas de Hitler, traiu-se a abusar da própria sorte, da própria lábia que, por fim, custou-lhe tanta coisa.

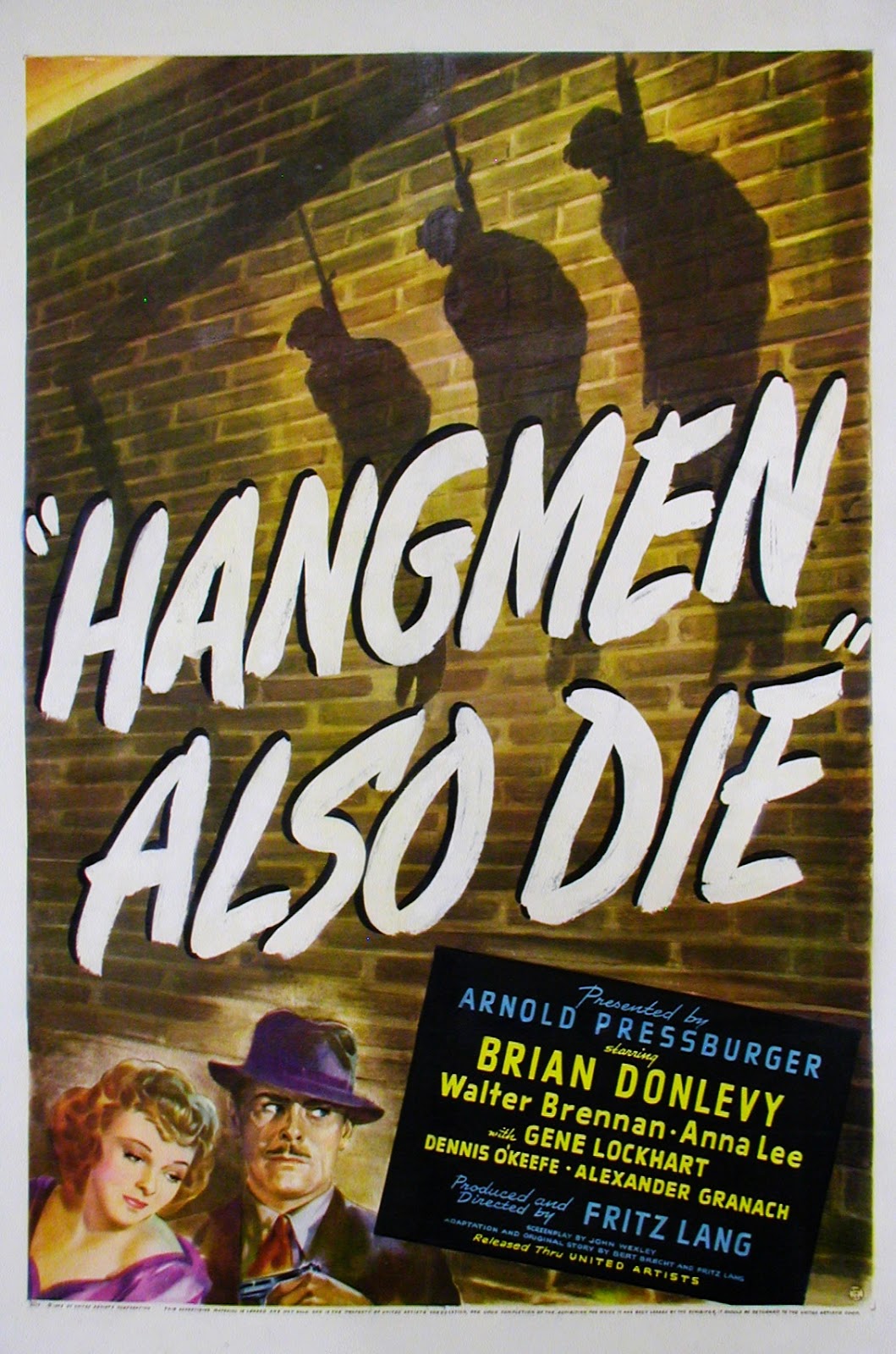

De simples operário judeu, Joseph transformou uma oficina imunda de metais em Paris, num monopólio de tráfico de materiais para as forças alemãs, no auge da Ocupação na França. Mesmo sendo judeu, oficiais de Hitler aceitam a matéria-prima de Joseph devido a ótima reputação do comerciante, cheio de contatos e amigos na Gestapo que usavam a suástica em seus braços uniformizados. Seguro de suas “amizades”, Joseph é motivado não apenas pelo dinheiro (e ouro) que recebe das forças inimigas da França como um grande traidor da pátria, mas em especial do senso de responsabilidade para proteger sua esposa e duas filhas da perseguição aos judeus. Tudo que uma cobra precisa para dormir em paz é de apenas um motivo para seguir sua natureza.

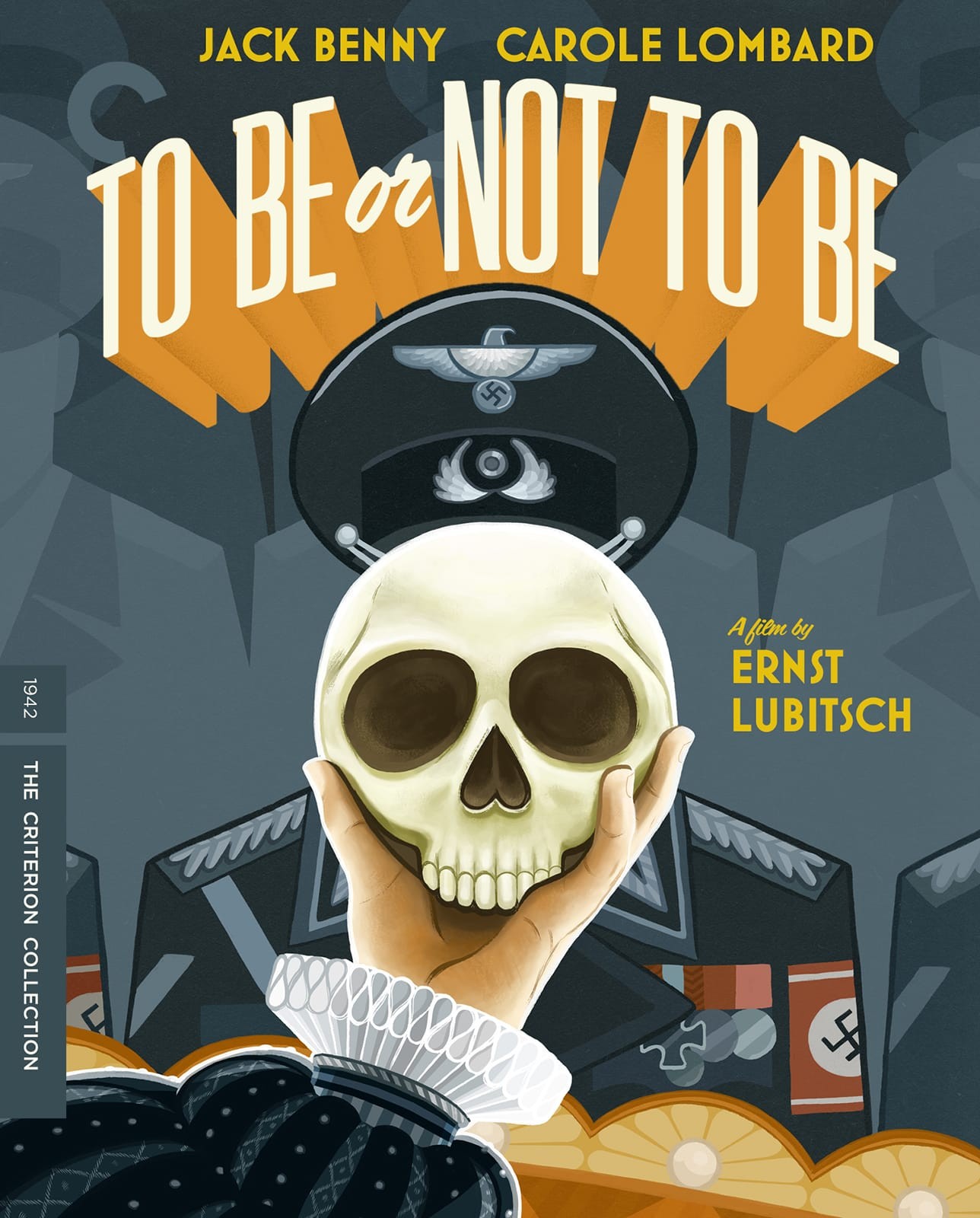

Se antes de 1940, tudo ia de vento em popa para o imigrante russo acolhido em solo francês, com Hitler mandando no jogo, o tempo virou e a tempestade parecia iminente para Joseph. Escondendo cada vez mais sua família, tudo ficou incerto e suas alianças comerciais mostravam-se mais perigosas que a sua própria moral. Eis aqui um típico livro ilustrado para desmentir os muitos que dizem que HQ é coisa para criança: neste segundo volume de Era Uma Vez na França, os autores ilustram com total verossimilhança a queda do mercador judeu, baseando-se sobretudo nos eventos históricos que moldaram sua vida, e a Europa, para transmitir elegantemente o suspense e o drama daqueles que sobreviviam (ou não) a uma Paris sitiada pela opressão negra e vermelha. Grande publicação.