Conheça o Pacificador

O Pacificador é um personagem da DC Comics, que ganhou notoriedade após o filme O Esquadrão Suicida de James Gunn. O personagem foi criado por Joe Gill e Pat Boyette, na editora Charlton Comics, em novembro de 1966, na revista Fightin’ 5 #40.

Seu alter-ego, é Christopher Smith, e ele quase fez parte da graphic novel Watchmen, na época em que Alan Moore ainda desejava usar os personagens da Charlton para contar sua história. Com a decisão da DC em preserva-los, seu papel coube ao Comediante, que era consideravelmente mais cínico que Smith, e teve uma boa recepção, não à toa que boa parte da personalidade dele hoje advém do personagem criado por Moore.

Inicialmente, o Pacificador mantinha um código ético inabalável que usava armas estritamente não letais, embora com o tempo tenha se tornado um vigilante mais violento, disposto a fazer sacrifícios pelo bem maior, fato mostrado no longa de Gunn e aprofundado em sua série. Com o tempo, passou a agir tal qual em sua versão live action, como um homem perturbado, com graves questões mentais — isso pode ser observado na minissérie em 4 edições Peacemaker, escrita por Paul Kupperberg e desenhada por Tod Smith, lançada em 1988 nos EUA e 1991 no Brasil em DC Especial #06, publicada pela Editora Abril. Essa versão pós-Crise nas Infinitas Terras remodela o personagem após ser reintroduzido no universo DC, com uma conotação política e psicológica maior, tendo em vista que o personagem acredita que sua mente foi distorcida por seu pai abusivo e nazista quando ainda era jovem, e assim, muitas vezes ele é retratado ora como um herói, ora vilão… ou algo no limiar entre essas duas coisas.

Com a compra Charlton pela DC nos anos oitenta, o Pacificador passa a figurar junto a outros personagens, mas continua ao lado de seus antigos parceiros, como Questão, Besouro Azul e Capitão Átomo — substituídos em Watchmen, respectivamente, por Rorschach, Coruja e Dr. Manhattan.

Seus poderes e habilidades incluem uma condição e resistência física sobre-humana, tecnologia de voo, um capacete de comunicação high tech que confere habilidades — e variam conforme o gosto do roteirista. Além disso, é especializado em combate corporal, espionagem, tática e estratégia, além de possuir acesso a armas militares avançadas e ser um exímio atirador.

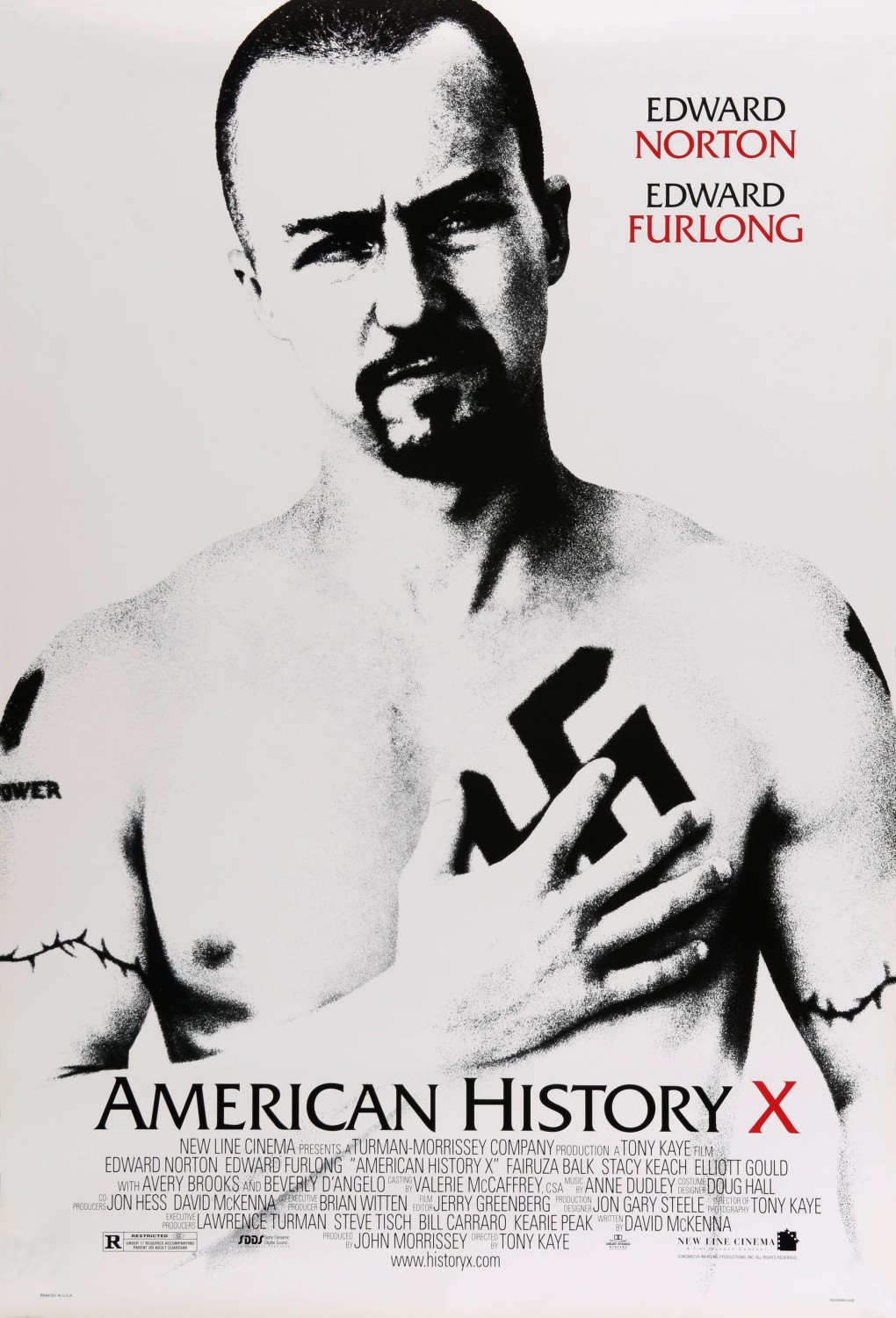

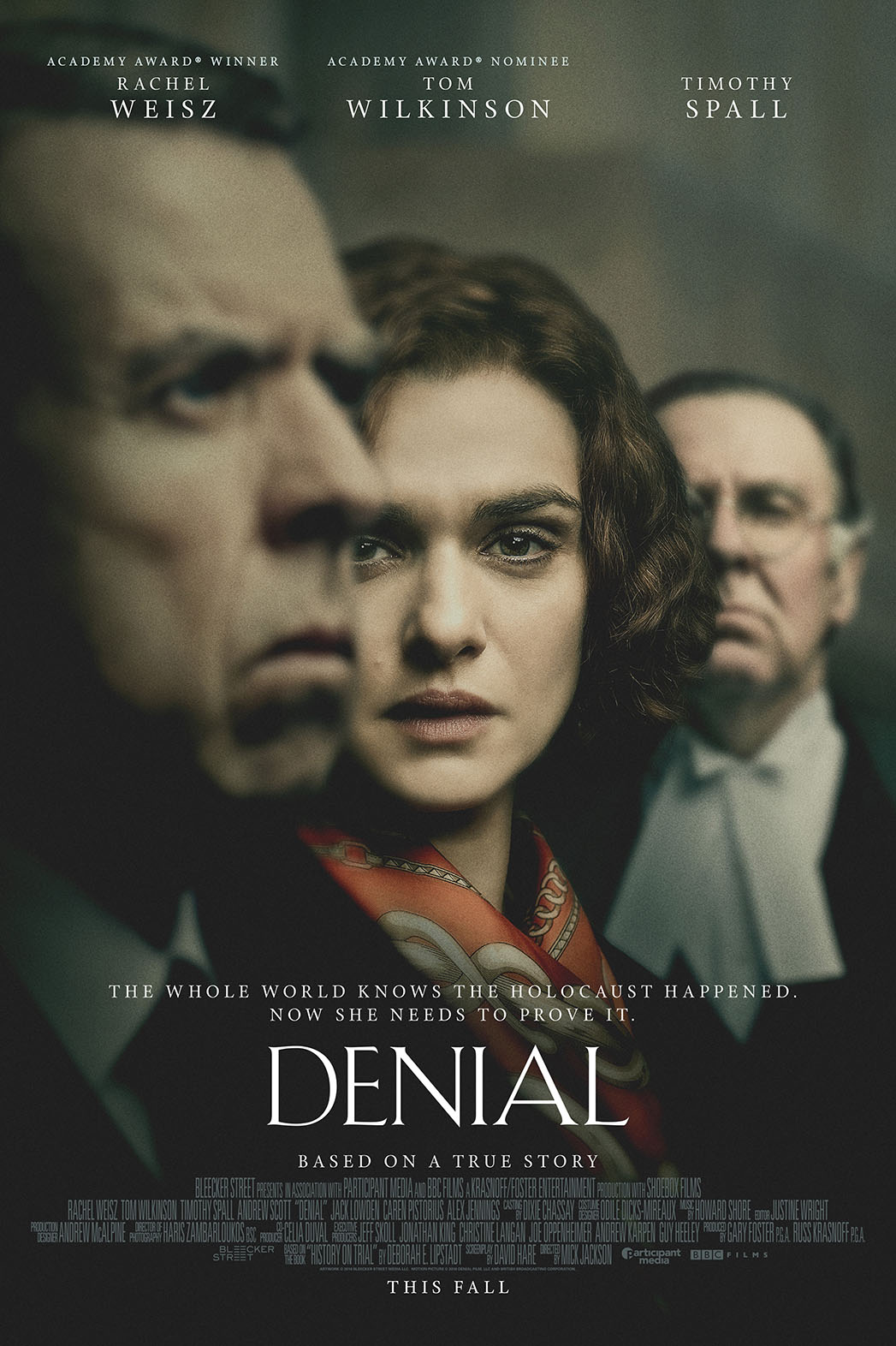

Chris Smith era filho de um agente nazista que trabalhou nos campos de concentração durante a ocupação da Polônia pelo III Reich. No seriado a produção fez algumas mudanças, para começar ele está vivo e se chama Auggie Smith, interpretado por Robert Patrick, famoso por ser o T-1000 em O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final. Patrick é bastante conhecido nos EUA por seu alinhamento político junto à extrema-direita. Na série, ele recebeu a alcunha de O Dragão Branco, personagem da DC conhecido por ser um terrorista e supremacista branco.

Gunn optou por uma amálgama. O Dragão Branco nos gibis era William James Heller, sujeito criado por seu avô nazista, depois se tornou um ativista da supremacia ariana, assumiu a alcunha de William Hell, e após brigar com um personagem homônimo, decidiu mudar seu nome, e começou a usar uma armadura vermelha e branca, inspirada nas roupas da Klu Klux Klan, grupo historicamente racista e fascista.

O Dragão Branco fez parte de alguns grupos de vilões, entre eles o ajuntamento de bandidos nazistas, IV Reich –

membros como Baronesa Blitzkrieg, Barão Gestapo e Capitão Suástica — e depois no Esquadrão Suicida, onde foi controlado por Amanda Waller e até tentou matá-la. Além de Heller, Daniel Ducannon, vilão do Gavião Negro também utilizou esse nome, mas ao contrário do original, ele tinha poderes pirotécnicos e voava.

O grupo IV Reich

O primeiro Pacificador, Christopher Smith, é comumente retratado como insano. Seu capacete além de possuir sensores de presença e outros aparatos, também captura os pensamentos dos fantasmas de quem ele já matou, ao menos é o que acredita o personagem. Na já citada minissérie de 1988, o personagem é enviado para o Vietnã e se mostra como um soldado bastante eficiente, mas tomado pela culpa pelo passado nazista de seu pai.

Na prática, ele agia como um sujeito que inventava inimigos imaginários, sendo eternamente perseguido, mesmo que somente em sua mente, e essa faceta é muito bem enquadrada por John Cena e pela atmosfera criada pela série de Gunn.

Apesar de ter claros problemas de conduta, o personagem já fez parte de alguns grupos, como a organização secreta Xeque-Mate, Esquadrão Suicida, Shadow Fighters, L.A.W. (Living Assault Weapons) e League Busters. Além de Smith, outros dois personagens usaram a alcunha de Pacificador, como Mitchel Black, que agiu na época da Crise Infinita, além de outra figura, misteriosa e sem identidade revelada, que assumiu o papel em Justice League International #65, de junho de 1994.

Curiosidades:

- O personagem apareceu em Reino do Amanhã, num flashback onde ele, junto aos outros heróis da Charlton, brigam contra o vilão Parasita. Vale perceber a influência de Star Wars, pois seu capacete lembra o de um mandaloriano, estilo Boba Fett. Na história Chris morreu com seus companheiros, quando o Capitão Átomo explodiu;

- Em algum ponto, ele lideraria um grupo de soldados, chamado Força Pacificadora, que atuaria no Oriente Médio, em busca de “combater o terror”, mas o projeto foi abortado antes mesmo de ser colocado em prática, pelo presidente Gerald Ford;

- John Cena é o primeiro ator a interpretar o personagem em carne e osso. O ex-lutador de wrestler, famoso por seu carisma e por ter uma trajetória semelhante a Dwayne “The Rock” Johnson parece ter afeiçoado bastante a Smith e seu alter-ego, tanto que assina a produção executiva dessa série;

- Na série, há participações de alguns personagens da DC, como o já citado Dragão Branco, o mascarado Vigilante, introduzido em novembro de 1941 na revista Action Comics # 42,embora no seriado a versão do Vigilante é segunda, Adrian Chase, personagem introduzido em The New Teen Titans Annual #2 de 1983. Outra participação legal é a do Mestre Judoca, personagem também da Charlton, oriundo Special War Series #4 de novembro 1965;

- A versão original do personagem pertence à Terra 4 do Multiverso da DC Comics, junto aos outros personagens da Charlton, em PAX Americana, de Grant Morrison e Frank Quitely, podemos acompanhar um pouco desse universo em uma releitura de Watchmen.