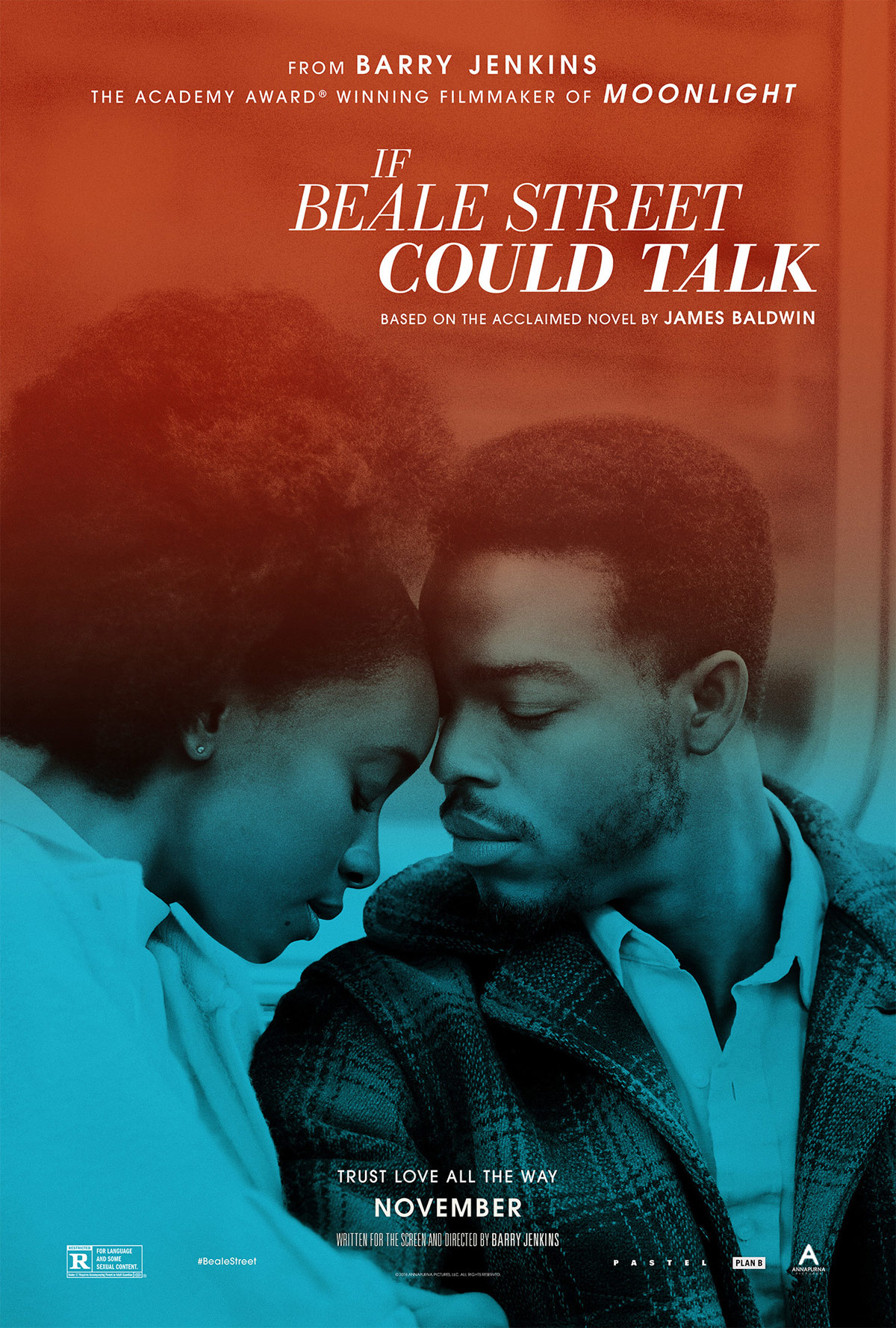

Crítica | Se a Rua Beale Falasse

Após o sucesso de Moonlight, Barry Jenkins retoma um dos assuntos que fez do filme oscarizado um diferencial sobre o lado sentimental de sua obra. Se A Rua Beale Falasse tem a temática racial como base mas também um drama sobre relações, amor, rejeição e injustiças, levadas de maneira muito delicada e referenciando a obra original de James Baldwin, inclusive usando uma de suas citações para iniciar sua trama. O roteiro é baseado no romance homônimo.

A trama se passa em Nova Orleans, e mostra um casal apaixonado, Alonzo Hunt (Stephan James) chamado por todos de Fonny e Tish Rivers (Kiki Layne). O casal apaixonado tem uma história longa e muito bonita, são amigos desde a infância e tem uma relação de cumplicidade poucas vezes vistas em um namoro, ainda mais com pessoas tão jovens.

Fonny é um artista, se dedica a fazer obras conceituais e plásticas, mas a sociedade ultra conservadora e retrógrada o olha de outro modo, como um sujeito rebelde e revolucionário, unicamente porque ele decide dar vazão aos seus sonhos, sonhando em trabalhar com o fruto de sua criatividade, adentrando um aspecto da arte que normalmente não é ocupado por negros. Fonny é preso, acusado de um crime que provavelmente não cometeu, caindo então em uma possível armação orquestrada por uma figura da lei.

Tish por sua vez tem uma boa base familiar, e busca forças principalmente em sua mãe, Sharon Rivers (Regina King, absolutamente soberba em tela), que lhe dá base para enfrentar não só a questão de ter que lidar com manifestações de amor através de um vidro em horários de visita muito ingratos, mas também pela gravidez que ela carrega. Apesar de emocionalmente comedido na maioria dos pontos, há um momento crucial aqui, que envolve uma discussão familiar para a o anúncio desse filho que virá. O diálogo entre os Rivers e os Hunt é áspero, demonstra um abismo de discurso entre as famílias, sendo uma delas mais permissiva e amorosa e outra mais fundamentada no extremismo religioso protestante e castrador, que acusa ao invés de acolher. Uma das primeiras provas de amor certamente é o choque dessas famílias, e a sobrevivência dos dois é posta à prova ao ponto de conseguir evoluir e passar pela perseguição da lei e pelos preconceitos litúrgicos de um filho concebido em meio ao pecado, se levar em conta o discurso ultramoralista de de Mrs Hunt (Aunjanue Ellis), a mãe de Alonzo, tão distante do filho que poucas vezes pronuncia a alcunha Fonny.

A linha do tempo do filme é bastante variável e isso permite que os elementos da construção desse romance soem naturais. A história de amor mistura elementos pueris com manifestações sexuais conduzidas de um modo muito delicado. A primeira relação dos dois é registrada de uma forma muito pura, com uma paixão muito livre de lascívia e a entrega de ambos beira a poesia, dado a delicadeza da cena. Jenkins orquestra tudo isso de uma maneira artisticamente certeira e bastante delicada.

No entanto, o cineasta não foge do pragmatismo e da realidade, e por mais que os apaixonados vivam em seu mundo particular, os infelizes clichês da realidade também se fazem presentes, e para aplacar sua pena o herói da jornada aceita usar uma capa de vilão, por conta do estado falhar consigo na questão de conseguir provar sua inocência. A aceitação do acordo para reduzir a pena é uma derrota moral para as duas famílias, mas é também um artifício para que a sua liberdade seja retomada. Se A Rua Beale Falasse é um filme emotivo, e ainda muito real, infelizmente.