Crítica | Negação

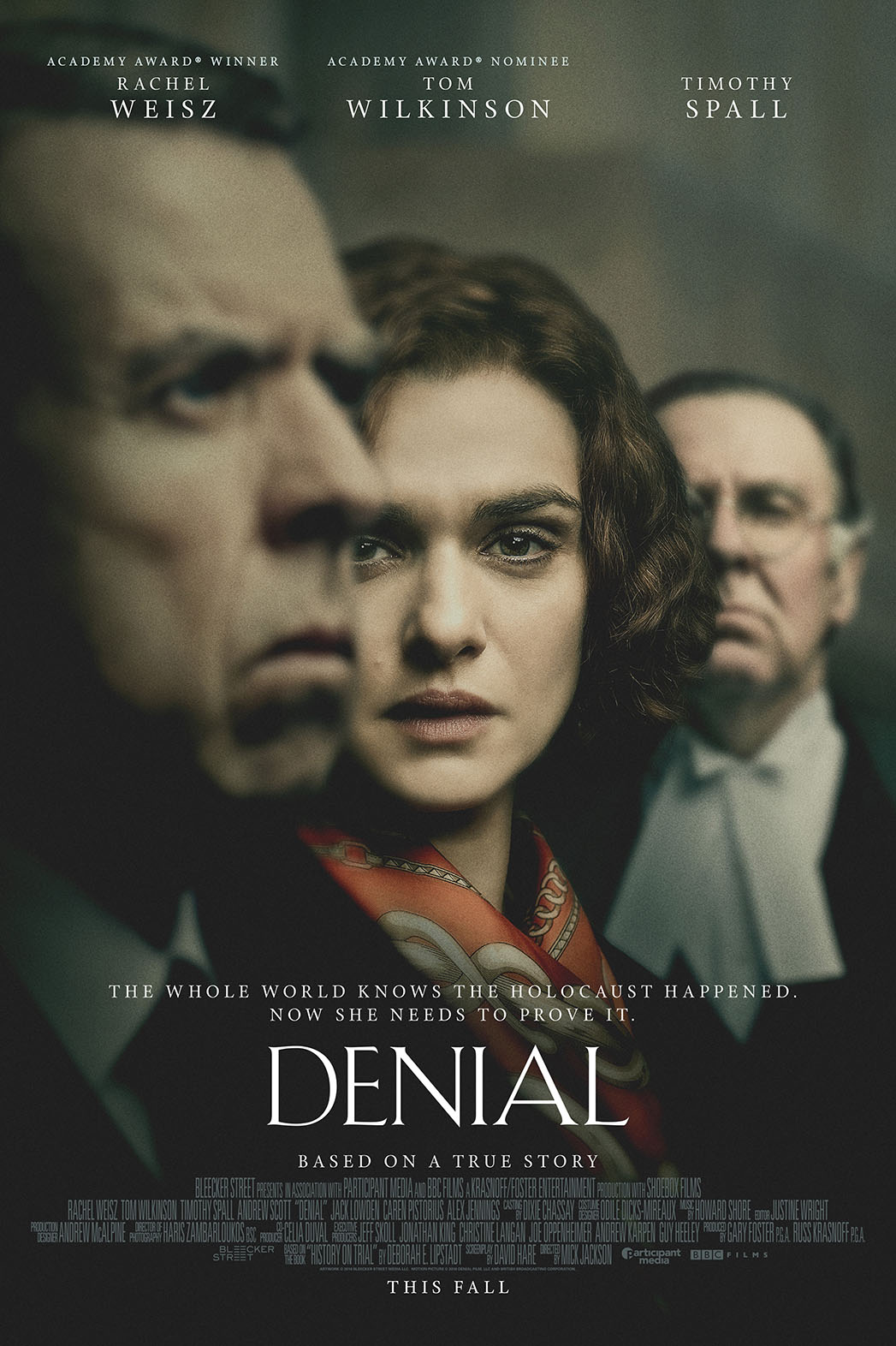

Dirigido por Mick Jackson e adaptado para o cinema pelo escritor David Hare, baseado no livro Negação (History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier), o filme conta o embate legal entre Deborah E. Lipstadt (Rachel Weisz) e David Irving (Timothy Spall). Irving acusou Lipstadt – assim como a editora britânica da autora, Penguin Books – de difamação por denegrir seu trabalho acadêmico de negação do Holocausto. Diferente da maioria dos países, em que cabe ao querelante provar sua acusação, no sistema legal britânico, não há presunção de inocência, recaindo o ônus da prova sobre o acusado. Sendo assim, cabia à equipe de advogados contratados pela Penguin – encabeçada por Richard Rampton (Tom Wilkinson) e Anthony Julius (Andrew Scott) – provar que a queixa de Irving era infundada.

Irving, sendo um estudioso da Segunda Grande Guerra e principalmente de Hitler, acusou Lipstad de ter afirmado que ele manipulara e distorcera evidências a fim de isentar o Reich e, por conseguinte, Hitler de ter matado judeus deliberadamente. Enquanto a maioria de nós, leigos, ou melhor, não-advogados pensaria que o melhor argumento seria confirmar a ocorrência do Holocausto, os advogados de defesa optaram, sabiamente, por combater a difamação que Irving dizia ter sofrido. Deborah deixa claro que sua intenção era reafirmar o Holocausto, dando voz aos sobreviventes e aos que pereceram nos campos de concentração. Contudo, os advogados a convencem, muito a contragosto, de que a estratégia planejada por eles era a melhor opção. E, ao final, do julgamento, em um veredito de trezentas e poucas páginas, o juiz Charles Gray (Alex Jennings), dá ganho de causa à defesa por ter efetivamente provado que Irving, sim, distorcera evidências a fim de defender seus pontos de vista e que, portanto, o que Lipstad dissera não configurava difamação.

A história, em si, é bastante direta. O que chama a atenção são as questões suscitadas pelo evento. Como é possível que existam pessoas capazes de colocar em dúvida um evento histórico dessa magnitude? Simplesmente por não haver fotos que o comprovem, como diz Lipstad a seus alunos? O quão fácil é distorcer a verdade, usando apenas palavras, falácias e argumentos tendenciosos?

É o trecho de Denying the Holocaust: the Growing Assault on Truth and Memory, em que Lipstad descreve os métodos de Irving, que ele usou para acusá-la:

“Irving é um dos mais perigosos porta-vozes do negacionismo do Holocausto. Conhecedor da evidência histórica, ele a distorce até que ela se adapte a suas inclinações ideológicas e objetivos políticos. Um homem convencido de que o grande declínio da Grã-Bretanha foi acelerado pela decisão de entrar em guerra contra a Alemanha, ele é muito hábil em pegar informações corretas e moldá-las para confirmar suas próprias conclusões. Uma resenha de seu recente livro, Churchill’s War, publicada no New York Review of Books, analisa corretamente sua prática de tratar as evidências de forma parcial. Ele exige “prova documental absoluta” quando o assunto é provar a culpa dos alemães, mas se baseia em evidências altamente circunstanciais para condenar os Aliados. Essa é uma descrição correta não apenas das táticas de Irving, mas das dos negacionistas em geral”.

(p.181)

Conciso, de abordagem simples, trata o assunto de forma direta, sem floreios ou melodramas desnecessários. E, apesar de parecer muito um telefilme, tem aquele “quê” a mais que faz o espectador continuar pensando a respeito das questões levantadas durante a exibição do longa-metragem. Ainda que em termos de produção, o filme não possua nada de excepcional, além de seu elenco, Negação se mostra um daqueles filmes importantes e necessários em nossos tempos.

–

Texto de autoria de Cristine Tellier.