Review | Chernobyl

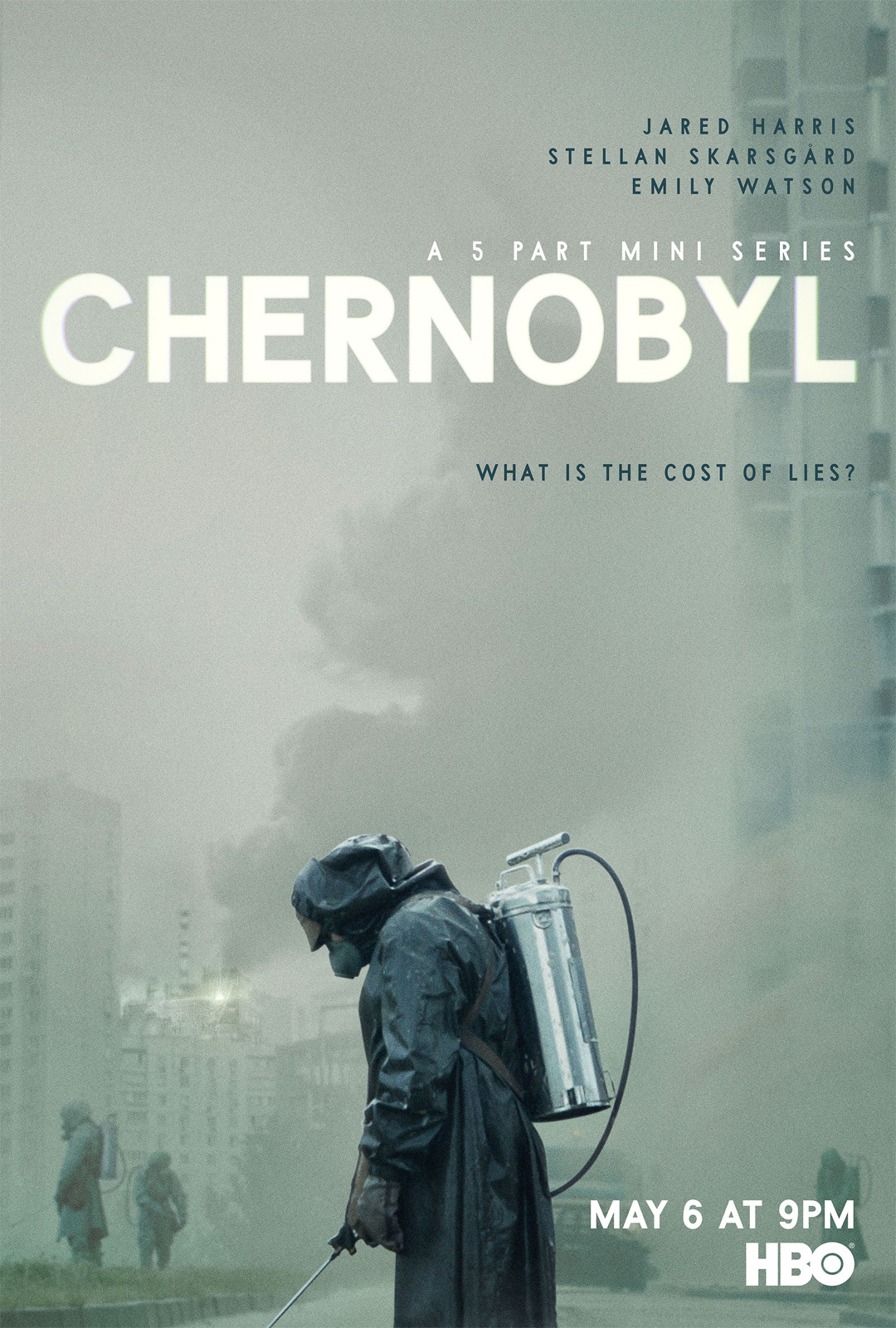

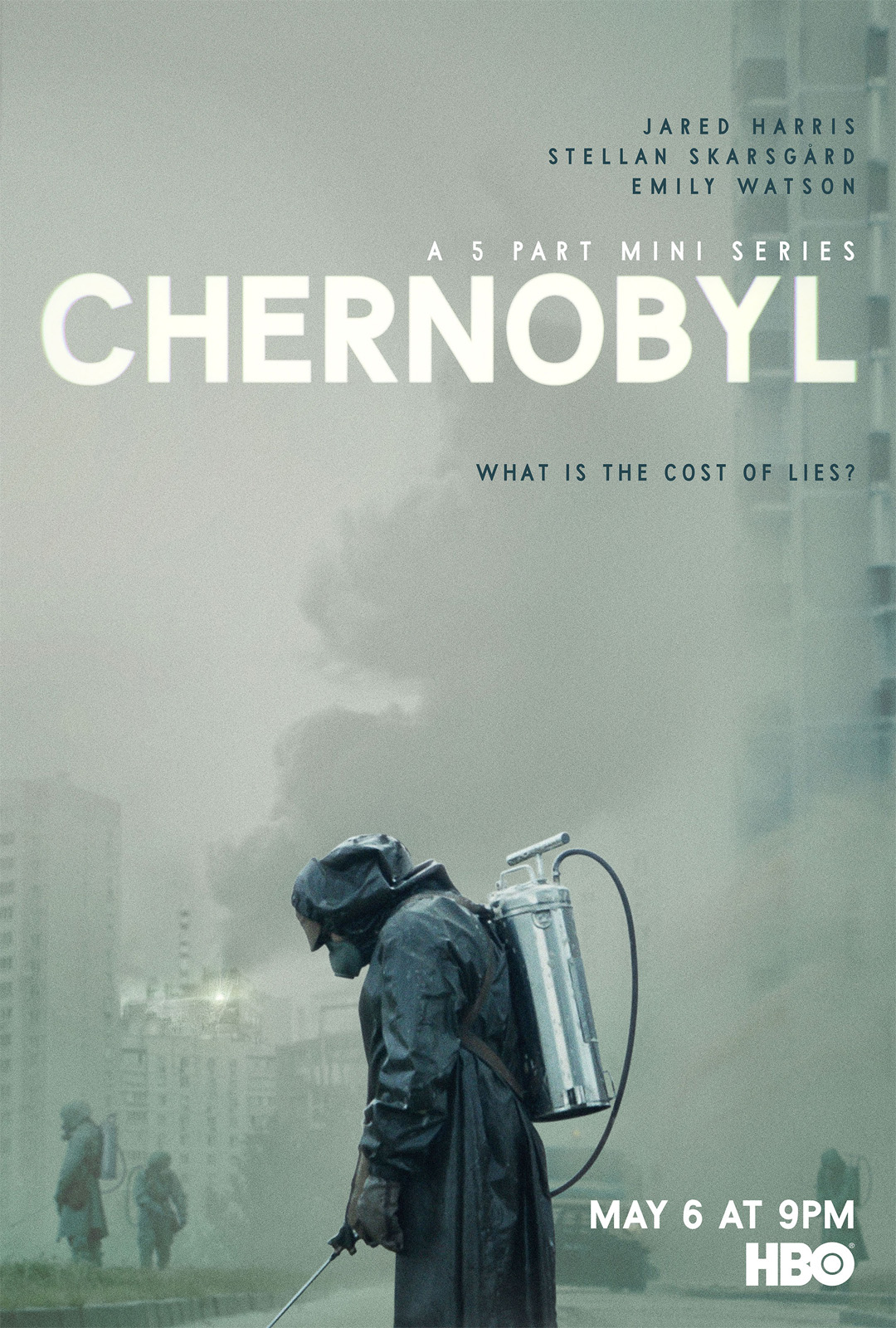

A mensagem, aqui, é clara: testes nucleares são um perigo? Sim, exatamente como a disseminação de falsas verdades em tempos em que todos acreditam em qualquer coisa espalhada com força pela internet. Isso porque quando o poder está nas mãos erradas, seus efeitos são tão catastróficos quando a explosão de um reator nuclear, funcionando na antiga União Soviética, trinta anos atrás, sob a garantia de que nada de tão grave, poderia acontecer. Chernobyl se torna memorável não “apenas” por manter nosso interesse por cinco episódios extremamente bem escritos, ambientados e encenados, mas principalmente por associar esse acidente histórico com os acidentes também alarmantes que as mentiras, ou num termo mais contemporâneo, as fake news, podem acarretar no bem-estar da social de um país.

Não à toa a produção da HBO, o mesmo canal da Warner Bros responsável pelo frustrante término de Game of Thrones, vem sendo determinante para restaurar a fé do grande público com o melhor canal atualmente de séries adultas, em contraponto com a infantilização do público em larga escala que a Disney tanto promove. A minissérie consegue ser boa a ponto de acalmar os ânimos dos fãs furiosos com o desfecho televisivo da criação de George R.R. Martin, fazendo todos voltarem sua atenção a HBO mais uma vez, para uma trama dividida em cinco capítulos a prova de qualquer desilusão ou pessimismo por parte dos seus espectadores.

Mas engana-se quem acha que Chernobyl é pura ação, ou suspense. A minissérie usa de artifícios da ficção para impulsionar e nos hipnotizar a respeito da assombrosa e tensa realidade antes, durante e após a catástrofe que mobilizou o mundo, e ainda hoje, mantém isolada uma gigantesca área do mundo banhada nos perigos de uma radioatividade intensa, e resistente. Se há ação e explosões, do jeito que a massa gosta de assistir, ela reserva-se apenas a grande explosão, quando os cientistas, angustiados na sala de comando de uma Usina Nuclear, em uma noite comum de 1986, cientes do desastre que já se adiantava, tentam salvar suas vidas e as de seus colegas de trabalho em meio a fumaça química, e mortal.

A maioria morreu, é claro, e o restante se tornou herói aos olhos do mundo na proteção e desespero eternos dos seus familiares que, implacáveis, tentavam se manter juntos dos entes queridos, nas alas hospitalares. Até o fim, mesmo que a contaminação dos corpos dos físicos e bombeiros também envenenasse e apodrecesse os seus – como expõe algumas cenas bastante fortes, mas precisas quanto aos horrores decorrentes de uma enorme mentira: se as autoridades políticas tivessem reconhecido o erro dos seus cientistas e avisado a população, e não esperado 36 horas para isso, os danos seriam menos danosos aos milhares de seres humanos respirando doses cavalares de radiação. Para não divulgar sua incompetência, o governo preferiu desinformar, enquanto o estrago, além de interesses políticos, se propagava livre, pelo ar.

Uma mistura bem-sucedida de drama e suspense que, nesta década, poucas produções cinematográficas alcançaram – O Espião que Sabia Demais salta à mente, a charmosa adaptação do livro detetivesco de John Le Carré. Se fosse um filme, cujo dever é sumariamente faturar nas bilheterias americanas e do mundo, Chernobyl iria se vender como uma produção barulhenta, cheia de clímax, talvez até inserindo zumbis ou as também icônicas máscaras de ar, para dar um clima de suspense hollywoodiano em que tudo pode acontecer. Nós somos os nossos próprios heróis na vida real, e não há porque esconder isso. Aqui, o caminho na televisão para a trágica e inesquecível história foi o de acentuar o drama humano e deixar os atores brilharem, em especial nas sessões intermináveis de tribunal nas quais os envolvidos tiveram de explicar as condições do grande desastre ao júri, ou nos momentos mais íntimos em que percebemos que, para aqueles que amamos, a morte já fez amizade. E tudo por conta de verdades seguradas nas mãos de poderosos, preocupados com sua reputação nacional, e internacional.

Tal sensação mórbida que assolou a cidade pela situação que enfrentou é expressa na paleta de cores desse marco da HBO, evidenciando, assim, com tons leitosos de verde, branco e azul uma atmosfera pesada, como se as pessoas que ali viviam e trabalhavam estivessem cercadas, e condenadas, por um destino cruel à espreita. Quando Valery Legasov, um renomado químico soviético é preso, a mando do governo, após a violenta explosão nuclear ter a sua fumaça tóxica espalhada pelo vento, quilômetros além da cidade do norte da Ucrânia, a morbidez de uma futura cidade fantasma é ainda mais acentuada nas cores de sua cela, solitária e redutiva a figura do homem. A ambientação da minissérie impressiona, num louvável trabalho de reconstrução da época do regime socialista da URSS, a ponto dos cenários do acidente, por exemplo, serem tão realistas quanto suas inspirações verídicas. Um dos brilhantes fatores a nos lembrar que, quando a HBO quer fazer conteúdo de primeira magnitude aos que buscam menos espetáculo pirotécnico, e mais intelecto, ela continua imbatível.

https://www.youtube.com/watch?v=fFfZppLFops

Facebook – Página e Grupo | Twitter| Instagram | Spotify.