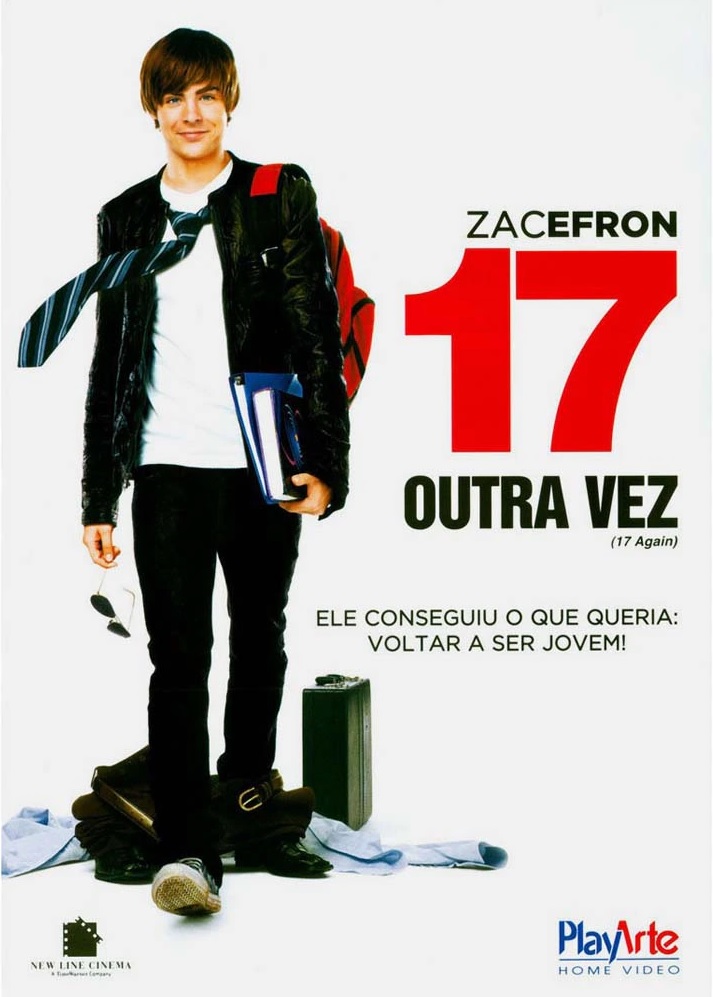

Crítica | 17 Outra Vez

Comédia adolescente com elementos fantásticos, 17 Outra Vez tem uma fórmula curiosa. Utiliza uma premissa semelhante a de Quero Ser Grande e De Repente 30, mas com uma lógica invertida, quase como um remake de Jovem de Novo (filme obscuro para TV protagonizado por Keanu Reeves e lançado pela Disney em 1987). A história dá conta de Mike O’Donell, um garoto que fazia sucesso no colegial como atleta, dançarino e possível prospecto para universidades, que simplesmente decide casar com sua namorada de infância quando descobre que ela está grávida. Com o tempo, ele percebe os equívocos de suas escolhas, em especial graças a crise familiar que vive já na atualidade, e em um passe de mágica, dado por um misterioso zelador idoso de sua antiga escola, ele tem a chance de rejuvenescer 30 anos, voltando a última idade em que foi muito feliz, com o futuro inteiro pela frente.

A história mira inicialmente o dia de Mike, feito por Zac Efron, no Hayden High School, com ele treinando exaustivamente cestas de três, na quadra de basquete em 1989. Ele dança junto às líderes de torcida, como um verdadeiro showman, se valendo das capacidades físicas que já havia mostrado no seriado musical High School Musical. O sujeito é tão completo que age como animador da torcida e um dos principais jogadores de seu colégio. Ele recebe a notícia que mudaria sua vida exatamente antes de sua grande noite esportiva, e o caminho que ele passa a traçar a partir daí vai na direção contrária do que se esperava dele. Ele se encontra com Scarlett (aqui, feita por Allison Miller quando jovem, e Leslie Mann já no tempo presente) e declara que seguirá uma vida segura ao lado dela e do bebê que viria.

Mike é vivido por dois atores famosos, na fase adulta ele é Mathew Perry (conhecido pelo papel de Chandler Bing em Friends), e jovem é feito pelo astro Efron do seriado musical. É curioso como ambos interpretes tenham ficado famosos por obras para a televisão, pois apesar do filme de Bur Steers ter sido feito para o cinema, sua premissa é típica dos seriados antigos e das sessões de filmes que passavam a tarde, embora o filme não seja desprezível narrativa e visualmente. Efron aliás se dedicou bastante, inúmeras vezes ligava para Perry para saber como ele falaria, emulava e imitava movimentos dele, e além disso, aprimorou seus dotes de basquete, pois na famosa cena do refeitório, ele faz acrobacias com a bola laranja de basquete sem qualquer intervenção digital.

17 Outra Vez acerta no alívio cômico por meio de Ned Gold, interpretado por Thomas Lennon, um nerd colecionador de toda sorte de brinquedos, quadrinhos e livros de cultura pop, além de seu melhor amigo desde os tempos de colégio – ainda que possuam personalidades completamente díspares. A luta entre os dois, logo depois que Mike passa por sua transformação, é épica, assim como toda a tentativa dele em encontrar uma razão lógica para essa mutação.

Lennon concentra a maioria esmagadora das piadas boas (especialmente as baseadas em constrangimento). Sua completa inabilidade social é um prato cheio para a platéia ávida por momentos de vergonha alheia. É incrível como ele subverte a questão dos traumas colegiais de ter sofrido bullying com comentários completamente inapropriados para a diretora, Jane Materston (Melora Hardin). Ele decide se tornar tutor do seu melhor amigo, ajudando-o a se recompor e se tornar (novamente) um menino popular no ensino médio, mesmo com tempos completamente diferentes entre o que era a sua realidade e a nova.

O roteiro de Jason Filardi varia entre uma certa esperteza ao mostrar os choques de gerações, baseando o cômico nos absurdos dos arquétipos gerais, mas também exagera um pouco no modo de retratar o quanto os adolescentes dos anos 2000-2010 são reféns da tecnologia, até porque quase todas as gerações são assim atualmente. Além disso, há alguns momentos inspiradores, como quando Mike usa a alcunha de Mark para bater de frente com Stan (Hunter Parish), o bully que maltrata Alex (Sterling Knight), seu filho mais novo. Aos poucos, ele se torna mentor do menino, tendo finalmente uma proximidade considerável com a intimidade de seu herdeiro sanguíneo.

Mark é um sujeito muito articulado, mais do que todas as suas contrapartes sempre foram. Ele tem ótimas sacadas no sentido de proteger os flagelados do sistema escolar e tem ótimas falas a respeito de uma juventude abstêmia, mas o personagem é bem construído o suficiente para mostrá-lo agindo de maneira impulsiva, pulando em cima do sujeito que fazia insinuações sexuais com sua filha Maggie (Michelle Trachtenberg). A trama juvenil é bem encaixada, por mais simples que seja, e ajuda a fortificar a ideia de valores familiares, por mais que em alguns pontos seja claramente bem conservadora em sua análise de mundo. Afinal, o filme se passa sob o olhar de um homem de meia idade que volta a ser menor de idade.

O fim do filme mira uma condição quase poética, baseada nas reflexões que Mark tem, acreditando que seu mundo seria melhor sem que Mike vivesse. Além das óbvias referencias aos filmes de transformação de idade dos protagonistas, há um pouco do mito dos fantasmas de Scrooge e as tantas versões natalinas no cinema, televisão etc. Por mais simples que seja o filme de Steers, sua mensagem é bem passada (excluindo é claro a hiper moralidade do protagonista), resultando em um filme bem resolvido, romântico, com uma boa participação de Efron, Mann e Lennon, além de terminar com um resgate ao passado, mostrando fotos dos membros da produção na época do colegial, dando inclusive uma ideia de legado familiar no basquete, uma vez que Alex utiliza a mesma camisa que seu pai usou quando novo, com o número zero estampado, dando ideia de que o filho poderia seguir os sonhos do pai, caso quisesse.