Crítica | Um Pequeno Favor

Há cineastas e produtores das mais variadas pretensões. Desde revolucionar com muita grana o espetáculo cinematográfico que conhecemos (James Cameron, Steven Spielberg, Kevin Feige), até representar a alma efervescente do país e do momento em que enfrenta (Jean-Luc Godard, Glauber Rocha, Roberto Rossellini). Claro que o esforço do primeiro tipo ganha muito mais atenção por parte do público, mas abençoado seja aquele que não perde o foco da sua ambição. No caso de Paul Feig, do sucesso Missão Madrinha de Casamento (inexplicável, até hoje) e o Caça-Fantasmas de 2016 (todos têm um Esquadrão Suicida na carreira, certo?), o cara faz o tipo do entertainer mais clássico que há, o que apenas deseja divertir a plateia, mas diferente dos mestres que tanto nos fizeram rir até mesmo sem falar uma palavra, ele por sua vez vive para apostar o seu (nosso) tempo em produtos fabricados para serem degustados, e afetados pela amnésia que vem na volta a realidade que seus filmes nunca nos conseguem fazer fugir, de verdade.

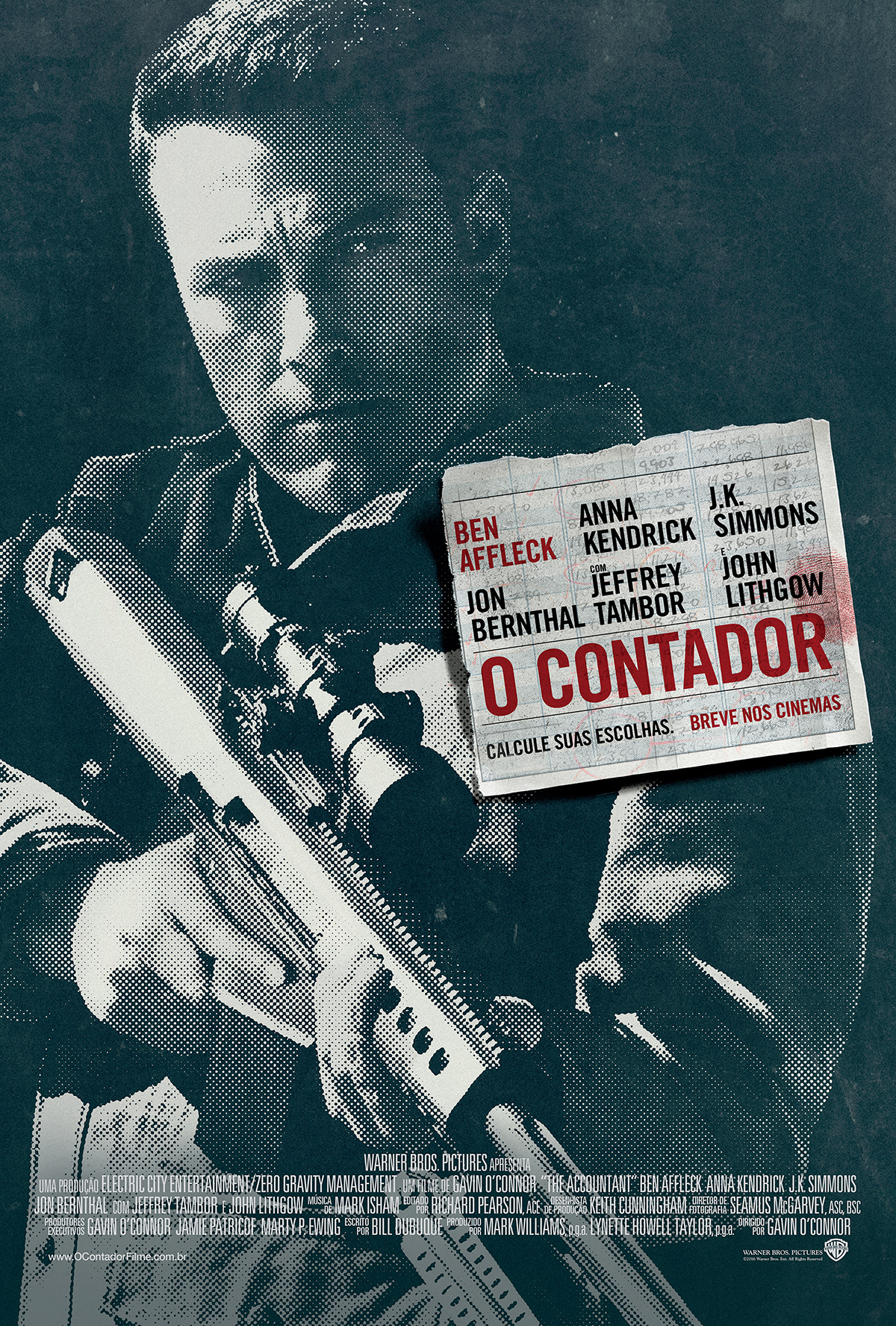

A primeira dúvida do espectador pode ser aonde está Melissa McCarthy, presente em quase todos os filmes de Feig até agora, e aqui substituída pela doce Anna Kendrick, sempre perfeita para o papel da “inocente” melhor amiga, no caso, da super mulher executiva e rica que conhece, Emily (Blake Lively), quando ambas se cruzam indo buscar suas crianças, na escola. Uma é o contraponto genérico da outra: Stephanie parece ser uma vlogueira prestativa e cheia de coração, enquanto Emily parece seu oposto, avisando-a desde o começo: ‘Você não quer ser minha amiga, querida’. Ambas “parecem ser” porque essa é exatamente a premissa de Um Pequeno Favor. Eis aqui a modelação do que as pessoas parecem ser, seus arquétipos tidos como verdadeiros até certo ponto, e a remodelação disso para expor as suas verdadeiras e surpreendentes identidades. Nisso, a amizade entre duas mulheres vai mudando de tom, e o filme também; muito sutil e inteligentemente.

O que começa como mais uma comédia despretensiosa ganha novos traços que certamente o espectador desavisado nem sonha encontrar, pelo caminho. Feig tem com Um Pequeno Favor o seu melhor filme, leve como sempre, mas desta vez com uma trama baseada no romance de Darcey Bell a investigar, com o mesmo dinamismo de sempre (e toques de um suspense mais que suave) o que, de fato, um rosto angelical ou uma postura competitiva podem resguardar; aquilo que as máscaras do cotidiano escondem de bom e ruim – até certo ponto. É O Discreto Charme da Burguesia sendo descortinado de forma ultra simplificada e adocicada, não só pela boa presença de Kendrick, mas pela construção de um Cinema que não possui debates temáticos e reflexão como seus fundamentos principais, e sim o entretenimento, puro e simples, como principal força, e pulsação. Pela primeira vez, Paul Feig decide inserir algo a mais numa comédia romântica, e o resultado é deliciosamente satisfatório.

Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram.