De Thanos a Dostoiévski – Os mitos que permeiam todos nós

O vilão da Marvel Thanos sempre esteve rodeado por conceitos ligados ao desconhecido, questões morais, niilismo e morte, portanto não me surpreende que sua gênese tenha surgido enquanto seu criador, Jim Starlin assistia a uma aula de psicologia na faculdade.

Sua origem se assemelha a estruturas conhecidas de mitos antigos. Ao nascer, sua mãe tenta acabar com a vida do filho por se chocar com a sua aparência e por acreditar, de alguma forma, que ele trará fim a vida no universo. Ato que é evitado por seu pai. Em um contexto mitológico, é como se sua mãe tivesse recebido uma revelação divina direta, acreditando fazer parte de uma profecia sombria. Um nascimento que nada deve aos dramáticos mitos gregos.

Como muitos vilões em tantas outras histórias, Thanos cresce inicialmente com intenções pacíficas. Porém na sua adolescência, seu interesse por temas mais sombrios começa crescer. Chegando a desenvolver uma forte atração e genuíno amor pela personificação da Morte em seu universo. Amor esse que o levará a cometer atos indignos de seu sentimento.

Isso gera nele um conflito claro. Thanos até chegou a sonhar em criar uma nova forma de vida, mas cada vez mais se sentia atraído pela morte. Seu amor é implacável, assim como seu destino, inexorável. Thanos é um paradoxo vivo, seguindo um comportamento comum na história humana, invocar a morte enquanto se prega o amor.

Afinal, por que essa temática? Há algum valor em reconhecermos e talvez até amarmos a morte?

Memento Mori: o fim inexorável

Isso me traz à mente o conceito de memento mori; lembre-se da morte. Artistas renascentistas faziam questão de nos lembrar disso ao terem em suas obras crânios humanos e frutas apodrecendo, representantes da passagem do tempo, da nossa finitude, da morte.

Diversas correntes filosóficas e religiosas focam na importância de se refletir sobre a morte: Sócrates, Platão, Buda, hinduísmo e os estoicos são ótimos exemplos. Diferente dos outros seres vivos, sabemos que iremos morrer. Vita brevis.

Essa consciência é nossa dádiva e ao mesmo tempo nosso fardo. Quase como um preço a se pagar por termos aceitado o fogo roubado dos deuses pelo titã Prometeu, ou por termos comido do fruto do conhecimento no Éden. Com isso, nos tornamos cientes pela primeira vez da malícia, da sombra que habita em todos nós. Percebemos a nossa vulnerabilidade diante da natureza. Nos vimos nus, frágeis e com a certeza de que teremos um fim.

Esse é o começo da história humana, encenada e condensada em mitos a experiência de uma consciência evoluída em primatas que há apenas alguns milhões de anos vagavam pelas savanas africanas tentando sobreviver.

Incorporar a brevidade da vida e não fugir da noção da morte é o que dá significado e ritmo à existência. É o que nos permite mover em direção a algo que nos transcende. É o que nos leva a construir catedrais e pirâmides que levam séculos para serem concluídas. É podermos ler as palavras gravadas com tinta em folhas de árvores, escritas por ancestrais que viveram e morreram há milhares de anos. A recorrência desse tema em nossas histórias nos traz para perto de nós mesmos, nos define como humanos, mesmo que essa tensão com a morte aqui seja personificada por um personagem alienígena.

A tensão de vida e morte em Thanos cria no personagem um apetite ambicioso para trazer harmonia e equilíbrio para o cosmos, similar aos mais famosos ditadores da nossa História.

Em Thanos, isso se traduz em reduzir pela metade toda a vida do Universo.

Mural Old Town Hall (Göttingen) – Alemanha

| Carstian Luyckx: Vanitas – Still life with a celestial globe. (Vazio – Ainda há vida com um globo celestial) |

Pensamentos dissonantes

Sua justificativa é a mesma de todos que detêm muito poder. Eles têm a solução para os problemas do mundo e somente eles podem nos salvar.

Essa armadilha cognitiva de se ver como uma força necessária para o bem de todos é bastante comum e convence, não somente quem propõe tais ideias, mas também seus seguidores. Vemos isso em diversos dilemas humanos: faz-se guerra para se ter paz, mata-se para que a vida prospere.

No romance clássico e obrigatório 1984 de George Orwell, as dissonâncias entre pensamento e ação foram exploradas com maestria. O lema do partido que detém o poder no livro é: Guerra é Paz, Liberdade é Escravidão, Ignorância é Força. O chamado ‘duplipensar no livro não tem como objetivo ressaltar essa clara contradição, mas sim causar um choque mental tão dissonante que dissolveria qualquer questionamento racional e lógico da população. Exemplos na política moderna em que as contradições são empilhadas não faltam. Na linguística o conceito se apresenta através de eufemismos como ”fogo amigo” ao invés de ”tiro acidental” e ”danos colaterais” ao invés de ”múltiplas fatalidades”. Orwell definiu o “duplipensar” da seguinte maneira:

Saber e não saber, estar consciente da mais completa verdade enquanto se conta mentiras cuidadosamente construídas, manter simultaneamente duas opiniões que se cancelam, sabendo que elas são contraditórias e acreditar em ambas, usar a lógica contra lógica, repudiar a moralidade enquanto e se diz ser moral, acreditar que a democracia é impossível e que o Partido é o guardião da democracia. Esquecer, o que quer que seja necessário esquecer, e se voltar a memória novamente quando for necessária, e prontamente esquecer novamente, e acima de tudo, aplicar o mesmo processo ao próprio processo.

No ramo da filosofia moral, cenários que testam os limites dos nossos vieses e escolhas morais são criados e dissecados à exaustão. O objetivo aqui não é detalharmos tais situações em que é muito comum termos apenas opções de ”um mal menor” a serem escolhidas, mas sim questionar a aparente atração e, repito, contradição de se buscar paz com guerra, amor com ódio, respeito com autoritarismo. Se usarmos como referência uma das nossas melhores ferramentas de análise do comportamento humano, a História, é fácil concluir como essas contradições nunca se sustentam no longo prazo. Joseph Stalin, Hitler e Mao Tsé são apenas os exemplos mais famosos, mas há muitos outros.

Podemos concluir que suas aspirações e métodos sempre se dissolvem nas areias do tempo. O que há de comum entre eles: se rebelar contra a criação em si, agir contra algo que pelo que as histórias nos contam, não detemos a sabedoria para tal.

Sacrifícios e consequências

Grandes ambições pedem grandes sacrifícios. Para Thanos, o sacrifício é acabar com sua única relação afetiva real e assim obter o poder necessário para seguir com seu plano. É muito comum que sejam sempre os mais próximos a nós a terem que lidar com as consequências de nossas escolhas. Mas o que de fato é essa noção de sacrifício e porque ela é contada e recontada em mitos, performada em ritos, vivenciada por todos nós?

A experiência humana traz consigo uma diferença crucial de outras formas de vida no planeta, e como quase todas as características humanas, carregam consigo a dualidade dádiva/maldição.

Uma boa definição do conceito de sacrifício é descrita pelo psicólogo e escritor Jordan Peterson: Sacrifício é o ato consciente de se abrir mão do presente para se alcançar o futuro.

Mesmo sem entendermos os mecanismos por detrás disso, o sentimento é de que quanto maior o sacrifício, mais significativa a recompensa. É por esse sentimento que Abraão cogitar fazer o que é pedido dele. Esse ofício sagrado (tradução direta do Latim) toma então cores honradas, e pode ser usado para justificar praticamente qualquer ação que o precede. Dada essa premissa, Thanos age e sacrifica a sua filha.

Há nessa ação certa inconsciência e ingenuidade sobre as consequências e transformações que tais atos podem gerar. Por um lado, é impossível realmente identifica-las, pois o agente executor antes do ato (o “eu atual”) é um ser diferente do “futuro eu”. Em termos fenomenológicos, o último só nasce após o ato em si. Mesmo no mais planejado cenário, vemos na literatura e nos mitos o quão diferente pode ser a vivência entre pré e pós sacrifício.

Somos seres que naturalmente inferimos causas nos fenômenos ao nosso redor. Se vemos um raio e, alguns segundos depois ouvimos um trovão, é fácil compreender que antes de termos as ferramentas para sabermos que ambos são apenas manifestações da mesma coisa, poderíamos concluir que um causava o outro. Com sacrifícios essa noção se repete. Daí as oferendas associadas com as colheitas, ou sacrifícios humanos para se obter a graça dos deuses, entre muitos outros exemplos. Alguns atos são de mais fácil observação que outros, como plantar sementes para se obter alimentos meses depois. O ponto é que o presente pode ser vendido para se alcançar o futuro. Por isso tal noção é tão destacada. Ela simplesmente funciona.

Você pode questionar se o método empregado é o mais apropriado para se ter o que deseja no futuro, mas poucos questionariam o poder do sacrifício em si. Por outro lado, mesmo que ele funcione, o preço pago pode ser alto demais.

Existir para desistir?

O principal argumento moral de Thanos é de que vivemos em um Universo com recursos finitos para uma população que não para de crescer. Em sua defesa, foi exatamente esse problema que seu planeta natal enfrentou e o fez sucumbir. Penso com isso que Thanos poderia facilmente aderir aos argumentos da filosofia anti-natalista, dado seu ponto de vista.

Para os anti-natalistas, evitar sofrimento contém um peso moral maior do que gerar alguma felicidade. Portanto, não existir têm uma relevância maior do que existir, sofrer e acumular sofrimento através das gerações. A lógica é que nascer, invariavelmente, trará algum tipo de sofrimento. E se temos o poder de escolher entre gerar uma nova vida (mais sofrimento) ou não, a escolha ética seria um desconfortável não. Para alguém que nunca venha a existir, não há nada a ser perdido em termos de felicidade ou prazeres. Afinal, você sofria antes do seu nascimento?

A conclusão para os anti-natalistas é de que a nossa espécie deveria gradualmente e conscientemente não mais se reproduzir e, portanto, não mais existir.

Reduzir a existência da consciência em uma balança de ‘’felicidade’’ e ‘’sofrimento’’ me soa um tanto reducionista e ignora as ramificações desses estados. Se olharmos para as nossas próprias vidas, podemos ver que ‘’mais sofrimento = ruim’’ e ‘’mais felicidade = bom’’ não é uma equação tão simples assim. Um momento definido inicialmente como ruim ou mau pode estar diretamente conectado com o que definimos como bom e prazeroso. Ou mesmo, como algo que traga maior significado para a vida em si.

Uma história comumente contada em círculos Taoistas exemplificam esse pensamento e serve de reflexão: O Conto do Fazendeiro Chinês:

Era uma vez um fazendeiro chinês. Um dia, um de seus cavalos fugiu. Seus vizinhos vieram até ele, comentando como aquele acontecimento era um infortúnio. O fazendeiro respondeu: “talvez”.

No dia seguinte, o cavalo que fugiu voltou, trazendo com ele sete cavalos selvagens. Os vizinhos apareceram novamente, dizendo que isso era uma grande sorte. O fazendeiro respondeu: “talvez”.

Depois disso, o filho do fazendeiro tentou domar um dos cavalos selvagens e caiu, quebrando uma perna. Os vizinhos vieram lamentar o ocorrido, dizendo que aquilo era muito ruim. O fazendeiro respondeu: “talvez”.

No dia seguinte, oficiais do exército que estava recrutando soldados apareceram, mas não levaram o filho do fazendeiro por conta da sua perna quebrada. Os vizinhos vieram ao fazendeiro falando sobre como aquilo era ótimo, e ele respondeu: “talvez”.

Por isso, pergunto aos anti-natalistas:

Como mensurar o impacto de talvez sermos a única espécie na galáxia que olha para si mesma e compreende sua finitude? Como mensurar o significado de algo que levou bilhões de anos para ser alcançado, ou seja, um Universo que tem a capacidade de olhar para si próprio e dizer, Eu sou!

E se o sofrimento que todos carregamos ao existir for parte do nosso sacrifício cósmico?

As regras do jogo

Encerrar uma ou mais vidas. Como alguém se sente após isso?

Mitos e religiões antigas comumente têm algo a dizer sobre o encerramento de vidas e suas possíveis consequências. Acabar com uma vida consciente parece ter um peso ainda maior para quem comete tal ato. Nos mitos modernos temos inúmeros exemplos de uma mudança drástica na essência de quem segue por esse caminho. Mesmo os assassinos mais frios em filmes sobre a Máfia, por exemplo, carregam consigo ao longo do tempo uma inquietude, um vazio e uma insatisfação que pouco servem de consolo quando realmente olham para seu abismo interno.

No filme O Irlandês, de Martin Scorsese, o personagem principal beira a psicopatia na sua aparente frieza em lidar com os assassinatos cometidos ao longo dos anos. Mas basta ver sua insatisfação com a conexão perdida com a filha, o medo de morrer e ser esquecido e sua palpável solidão para notar que a sua alma se encontra inquieta sobre as ações tomadas. Sua mente conta para si uma narrativa simples para um homem do seu contexto, “você fez o que tinha que ser feito”, mas isso pouco vale quando se tem que conviver com o que de fato foi feito. No final, a consequência é mais pesada do que a justiça humana e suas leis. É isso que o conceito de ‘’vender a alma para o diabo’’ remete. Você faz um acordo no qual não tem como mensurar o que vai perder, afinal, quem consegue explicar o que é viver tendo perdido sua essência? Fausto, de Goethe é talvez o exemplo mais famoso da história arquetípica de se obter algo mundano em troca da sua alma. Nesse clássico da literatura Fausto faz um acordo com a representação do ‘’inimigo do mundo’’, Mefistófeles para obter conhecimento, poder e prazeres humanos. O argumento de Mefistófeles é similar ao de Thanos e dos anti-natalistas, de que o sofrimento inerente ao mundo não justifica sua existência, pelo contrário, que devemos cessar tamanho sofrimento se possível. E por mais que o argumento seja coerente, sempre que alguém tentou implementa-lo, ele se mostrou no mínimo um tanto quanto problemático. O que notamos é que algo dentro de você se rompe (e não quero aqui definir esse ‘’algo’’) quando se quebra essa aparente lei universal. De um ponto de vista metafórico, o que acontece com esses personagens é o mesmo que a queda de Lúcifer. A descida ao inferno, a corrupção do ser.

Walter White na série Breaking Bad, Anakin Skywalker em Star Wars, Tony Soprano em The Sopranos são as versões modernas da mesma história. A questão, entretanto, permanece: por que o desconforto da alma em seres que aparentemente estavam acima de qualquer ética e moral?

Temos o mesmo padrão com Thanos. Após ter dizimado metade da vida no Universo, encontramos o personagem em um estado de reflexão, apatia e certa tristeza. Encontra-se em um estado de aceitação até mesmo do seu fim, que vem quase como um alívio, e não uma punição.

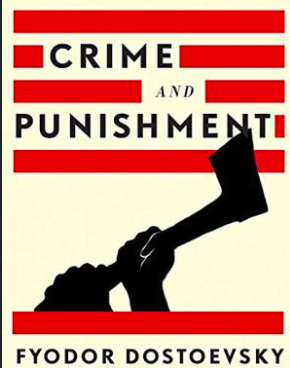

Crime, castigo e outros mitos

Poucos escritores exploraram esse contexto tão bem quanto Dostoievski em Crime e Castigo. Temos no romance as peças para um estudo da condição humana. Com a popularidade do racionalismo ateísta e do cientificismo em meados do século XIX, tornou-se comum, entre os intelectuais da época, o questionamento do papel das religiões sobre a moral e ética humanas.

Para muitos, deveríamos dispensar com o misticismo, e sua aparente arbitrariedade, a definição do que deve ou não ser feito. É com esse pano de fundo que o autor nos apresenta sua crítica. O personagem principal da narrativa, Raskolnikov, tem no nome uma dica sobre o seu destino: sua raiz em russo remete à ‘dividido’, ‘separado’. Dentro de si cresce um dilema filosófico poderoso. Uma das vozes dentro de si vocifera que a moral serve para o homem de pequeno intelecto, para os covardes. Pois para aqueles que obtêm uma mente mais privilegiada e que estão ‘’acima de Deus’’, é fácil ver como essas ‘’regras’’ são porque são, sem um real fundamento por detrás delas. E quem consegue perceber isso, poderia em tese transcende-las e quebra-las, se tivesse a devida coragem para tal. Pois eis que Raskolnikov se depara com uma situação tentadora para colocar sua teoria moral em prática no decorrer do seu relacionamento com a senhoria que lhe aluga um quarto, além trabalhar com penhores e empréstimos. Corrupta, ranzinza, gananciosa e mesquinha. Sua própria existência gera um desconforto para quem está ao seu redor. Raskolnikov usa de sua lógica moral para concluir que estaria fazendo um bem ao mundo ao por fim a essa vida e ainda poderia ajudar sua família e a si próprio com os recursos obtidos da velha. O questionamento é direto e claro, nosso personagem pergunta a si se estaria quebrando alguma regra universal que o impediria de cometer o crime que intitula o romance. O argumento racionalista que desdenha as regras e tradições antigas vence e Raskolnikov mata a velha.

Entramos então em um novo mundo junto com Raskolnikov. Um inferno criado por si, para si, constantemente perturbador. Vale ressaltar aqui a genialidade de Dostoievski, pois sua escrita nos transporta para esse inferno de forma vívida. Uma agonia e angústia se derrama sobre o personagem e sobre o leitor, tamanho o impacto da narrativa empregada por Dostoiévski.

É recorrente a ruptura que permeia as histórias citadas. Thanos, Walter White, Raskolnikov e Darth Vader são seres transformados por suas ações. Acreditando estarem acima do bem e do mal, desceram ao inferno, de onde poucos conseguem voltar. Essa crença traz consigo uma cegueira intrínseca, pois nenhum deles percebe a tempo qual arquétipo estão representando. Vale dizer que essa é a relação comum que temos com os mitos do dia dia. Conhecemos muitas histórias, umas mais famosas e presentes do que outras, independente disso, estamos fadados a revive-las, reproduzi-las. Foge-se de um arquétipo apenas para cairmos em outro. Rivalidade entre irmãos como Caim e Abel é recorrente em diversas culturas. Ter ciência de tais histórias não impedem irmãos de aturarem esses mitos nas suas buscas por elogios, competitividade, disputas e afins para se provarem como indivíduos. Nesses mitos encontramos a representação de todos os irmãos e irmãs combinados, sobrepostos, resultando em uma narrativa que facilmente encontra conexões com praticamente qualquer pessoa que tenha um irmão/irmã. Isso não quer dizer que viveremos exatamente todos os aspectos narrados no mito, pois como disse, ele não representa apenas a sua história, mas a sua somada a de todo o mundo. É fácil para mim relembrar na infância diversos desses momentos vividos com meu irmão, sem ter (felizmente) chegado ao mesmo final que Caim e Abel. O ponto é que o mito é mais presente em nossas vidas do que damos conta. Ele nasce do nosso próprio comportamento repetido, observado e depois colocado em forma de drama nas histórias. Incontáveis gerações de irmãos na pré-história precederam o conto de Caim e Abel. Romeu e Julieta são outro exemplo, ambos são a personificação da paixão fustigante que acomete casais desde tempos imemoriais.

Quando as cortinas se fecham

Por um certo prisma, todos temos livre-arbítrio, por outro, fica difícil separar nossas narrativas das representações arquetípicas que continuamente revivemos.

O mesmo para os nossos vilões. Ao entrarem no palco como tais, abrem possibilidades para um mundo de mitos que os precederam, quase nunca cientes de qual etapa do seu próprio mito se está vivendo. Talvez nosso maior poder de decisão esteja exatamente aí, quando entramos no palco, quando escolhemos o papel que encenaremos, pois depois disso, seguimos o roteiro já escrito. Porém o mais comum é estarmos já vestidos e caracterizados para o papel sem termos ciência disso e só vamos perceber qual papel estamos encenando quando as cortinas se fecham e as luzes se apagam. Iniciamos ações com escolhas que se ramificam de maneira imprevisível. Um efeito dominó do universo a cada passo dado, onde da sua perspectiva não se consegue nunca ver o seu fim. Olhando para trás tudo fica mais claro e é relativamente simples apontar heróis e vilões.

Entretanto, alguns sinais podem ser percebidos enquanto o jogo acontece, pois são estágios que se repetem. Acreditar estar acima de tudo e de todos, se rebelar contra a vida ou com o que representa a essência de algo vivo (árvores, oceanos e no caso de Thanos, planetas), executar sacrifícios desmedidos para se atingir poder ou controle, ter a percepção de quem se tornou nesse processo e finalmente a descida ao inferno.

Assim como as etapas na Jornada do Herói, temos o seu contraponto, a sua sombra e consequentemente, seus respectivos estágios. Tomar ciência desses estágios e compreendê-los melhor é possivelmente a nossa melhor ferramenta para identificar qual papel estamos encenando e tentar mudar o curso do filme das nossas vida. Afinal, você não quer descobrir que é o vilão da sua história na derradeira cena final.