Crítica | Fuga de Los Angeles

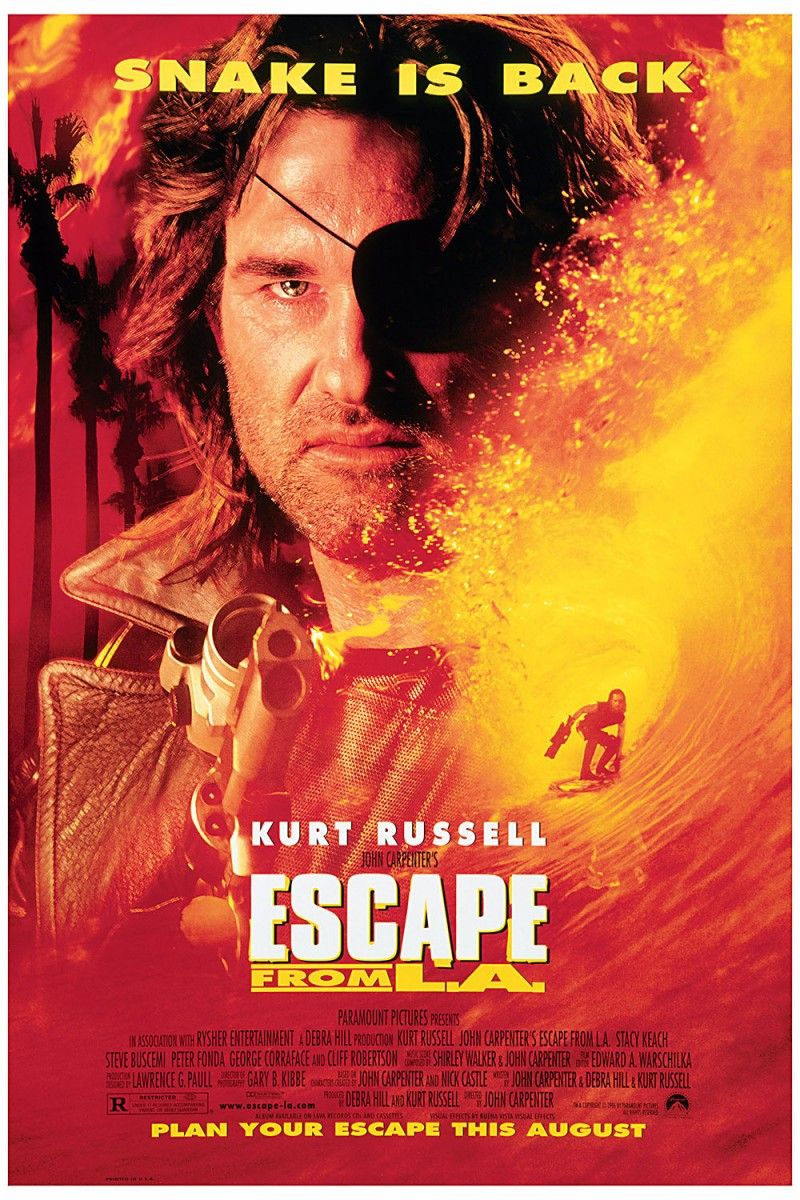

Fuga de Los Angeles é uma continuação que despreza quase tudo que funcionou em seu primeiro filme, Fuga de Nova York. A crítica social e política, o cuidado com o visual e a cretinice meticulosamente pensada dá lugar a um longa de ação super divertido que traz de volta o personagem Snake Plissken (Kurt Russell), mas sem o mesmo charme e compromisso com subtextos mais inteligentes.

O filme chegou aos cinemas em 1996, um ano antes do futuro distópico que era o ponto de partida do filme anterior. A trama se passa em 2013, e retrata outra catástrofe ambiental, dessa vez ocorrida em 1998. O protagonista, bem mais velho, reaparece para reviver boa parte dos plots anteriores, no entanto, Nova York é substituída por Los Angeles.

O filme de 1981 era debochado, mas era fácil perceber que ele tinha compromisso de seriedade, aqui não existe esse apego. Ao mesmo passo, os efeitos práticos que ajudaram a deixar o filme original charmoso dá lugar a computação gráfica ainda nada aprimorada, artificial e com figuras em 3D que claramente não parecem ter sido finalizadas. O roteiro dessa vez é assinado por Carpenter, Russell e pela produtora Debrah Hill. Quase todos os encontros e desencontros são mal encaixados, lembrando uma brincadeira de bonecos comandada por uma criança pouco criativa.

Sobram frases de efeito, trilha de rock genérica e a busca por uma imagem transgressora. Ao menos, o elenco de apoio se esforça para deixar as bizarrices da história menos constrangedores. Participam Bruce Campbell, Michelle Forbes, Steve Buscemi, Pam Grier e Peter Fonda. Esses coadjuvantes não são bem explorados e cada um tenta se provar mais esperto e astuto que o outro, basicamente para mostrar Snake como alguém inepto e irascível, ou seja, pouco apto para o trabalho. Além disso, o papel de Grier envelhece mal, visto que é alvo de piadas transfóbicas, questões essas que em 1996 não eram tão aludidas ou combatidas quanto atualmente.

O preço para ver Snake de volta é alto, Fuga de Los Angeles tem uma trama política complicada, se no original há crítica severa ao imperialismo dos Estados Unidos, aqui se desdenha de movimentos revolucionários de países latinos, e de maneira pouco inteligente, rasa e às vezes sem sentido. Ao menos ele dá fim as possibilidades de continuações, com uma escolha inteligente para findar a aventura e esse universo todo, preservando assim público e os fãs da franquia de mais obras que não valorizam o original.