Criada por Garth Ennis e Steve Dillon, escrita pelo primeiro e desenhada pelo segundo, além das capas feitas por Gleen Fabry, Preacher se tornou rapidamente uma das publicações da Vertigo mais famosas dos anos 90 devido ao seu estilo cínico, cheio de ação e de críticas a religião e a sociedade ocidental como poucas da época.

Os 66 números se tornam uma leitura relativamente rápida, mesmo com pouco tempo disponível é possível ler sem maiores problemas uma média de 4 ou mais números por dia, ou a metade de um dos 9 arcos da história, e concluí-la em menos de 1 mês. A série tem as suas metáforas e reflexões interessantes, mas também tem muita ação, o que a faz ter um equilíbrio para quem busca algo a mais em uma HQ de leitura rápida.

Sinopse: o reverendo Jesse Custer foi possuído por uma entidade que lhe confere a voz de Deus, super poder este que faz com que qualquer um lhe obedeça. Juntam-se a ele sua ex-namorada Tulipa e o vampiro irlandês porra-louca Cassidy. Devido a explosão da igreja onde estava na hora em que recebeu o poder, os três são caçados pelo governo americano e pelo Santo dos Assassinos enquanto ajudam Jesse em sua busca pelo paradeiro de Deus no meio de duas grandes conspirações, uma envolvendo a política celeste e a outra o Santo Graal.

Os três protagonistas: Jesse Custer, Tulip O’ Hare e Cassidy

A história em si, apesar de regular, inova pouco dentro da narrativa de super-herói, todas as convenções do gênero estão lá. O que Garth Ennis faz é subvertê-la de forma interessante: o super poder do protagonista é pouco utilizado (ele é até esquecido às vezes, como no número 33), todos sabem a identidade secreta do (super-herói) pregador, ele tem uma namorada e um melhor amigo, sua galeria de vilões são todos regionais (específicos de locais por onde os protagonistas passam), com exceção do super vilão Herr Starr, que o persegue o tempo todo, além de que um importante personagem morre e retorna no número seguinte.

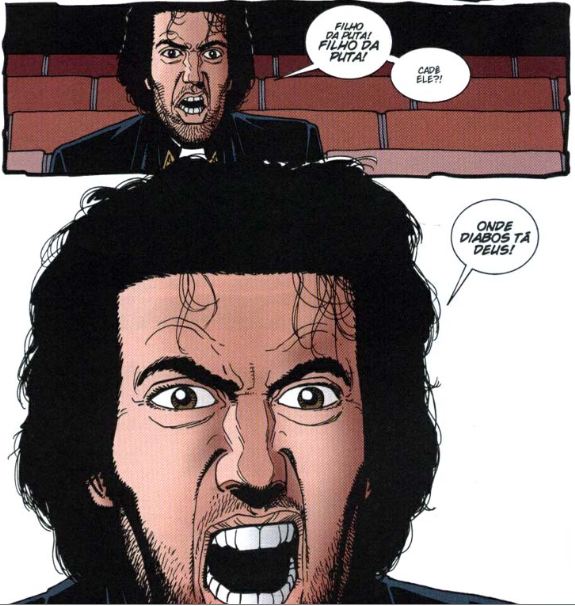

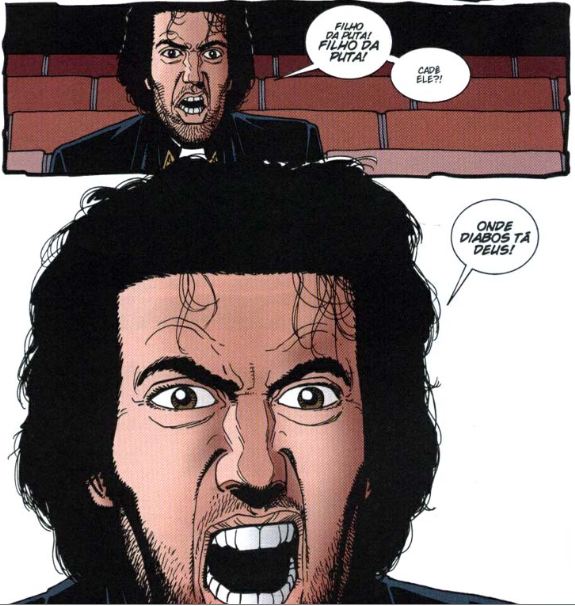

A premissa de Preacher é a crítica ferrenha aos valores cristãos-católicos, na figura do ex-pregador que vai acertar as contas com Deus. Sendo mostrado o tempo todo de forma patética por fugir do céu e evitar o confronto com Jesse, Deus e as criaturas celestiais na história tem tantas falhas quanto os humanos, sendo movido pelos seus interesses pessoais, acima do bem comum, conspirando e assassinando, ao invés de promover o amor e a tolerância entre os humanos, como também salvar a humanidade.

Jesse pergunta pelo todo poderoso…

…e finalmente o encontra em um dos melhores momentos da série.

Ao longo da trama, Garth Ennis trabalhou bastante os protagonistas da série da Vertigo. Jesse e Tulipa, no entanto, tiveram poucas mudanças de caráter e de personalidade. Jesse começa e termina a história com seu senso moral de fazer o que acha certo a sua maneira, querendo acertar as contas com Deus, e enquanto isso não acontece se mete em brigas com quem quer que cruze o seu caminho.

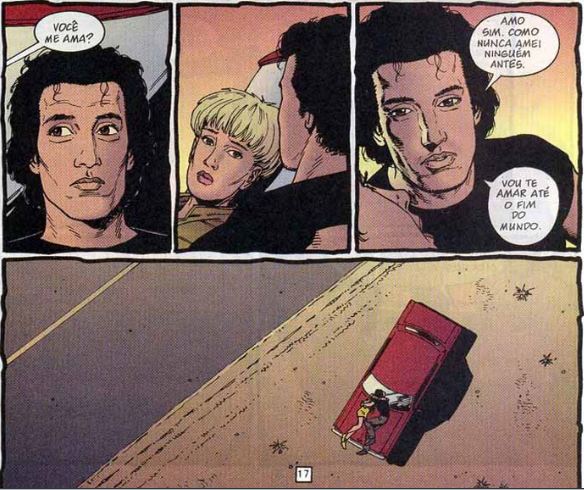

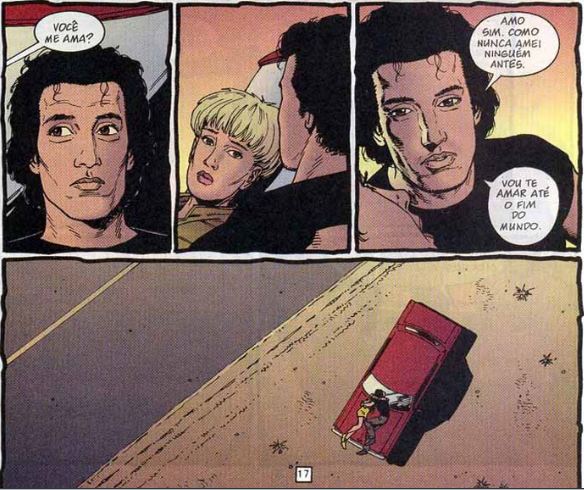

Tulipa como uma assassina de aluguel cheia de vida ainda é a namorada perdidamente apaixonada por Jesse e o segue até o fim. Ela tem dúvidas e incertezas quando posta de lado por ele algumas vezes, mas sempre são contornáveis no final das contas. Seu momento mais marcante de mudança de personalidade é quando fica de luto, e é aí que o autor lhe confere a qualidade mais interessante: ficar em depressão profunda.

O casal apaixonado

Cassidy, por outra vez, se torna de longe o personagem mais tridimensional e o mais interessante. O alter ego irlandês do autor é dúbio, tem falha de caráter e o seu passado é um dos mais ricos de todos. Talvez por ser a mais extensa (já que ele é um vampiro de quase 100 anos), é a que melhor detalha a mudança de personalidade de Cassidy com situações que mostram a sua essência: ele te seduz sendo um bom amigo que faz tudo por você até se tornar um filho da mãe que te esfaqueia pelas costas. Ele te usa, e quando você não tem mais serventia, te joga fora. Em suma, pode-se dizer que é um vampiro social.

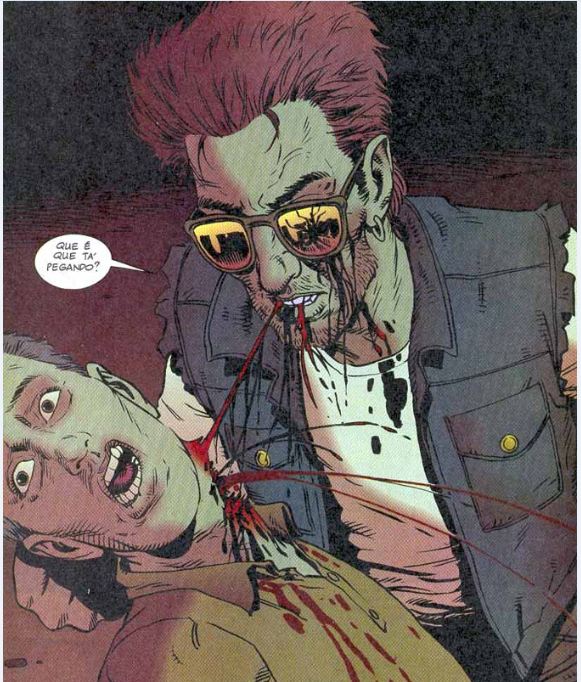

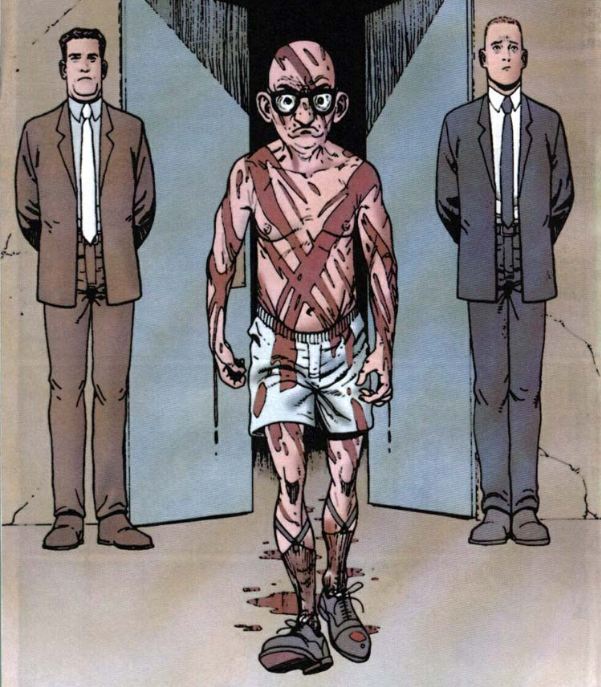

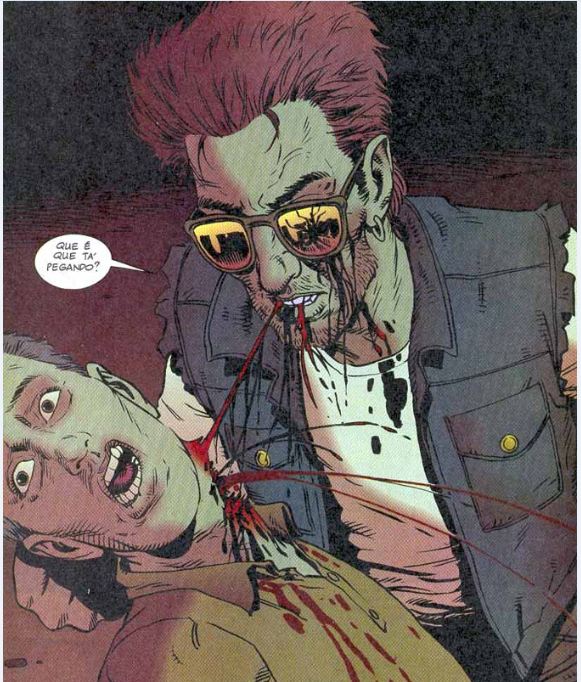

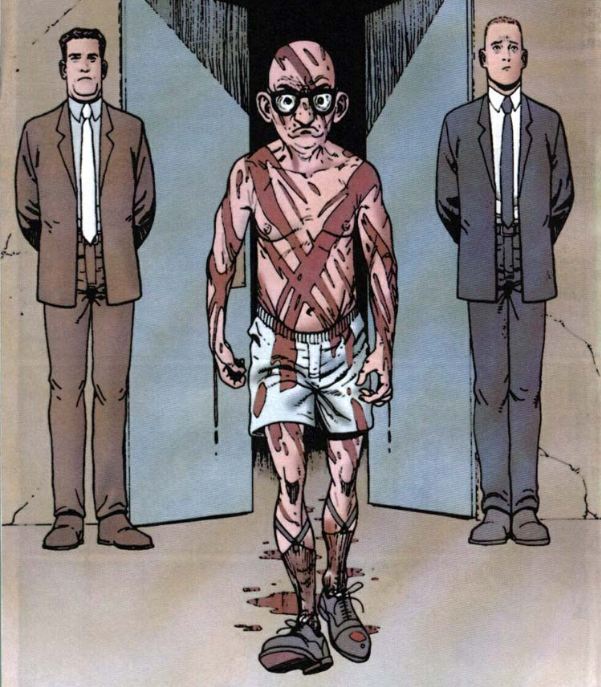

Cassidy saboreando a carne depois de amaciá-la em uma briga

Um dos pontos altos na obra é o cinismo de Garth Ennis. Todas as grandes sacadas da narrativa envolvem mostrar situações onde algum personagem respeitável está fazendo algo condenável moralmente, ou quando sofre ou morre de forma esdrúxula. O mais curioso é que isso não se restringe somente aos protagonistas: todos os que fazem parte da história em algum momento caem nas armadilhas preparadas pelo autor, mostrando o quão patéticos eles são naqueles momentos. É aí que o leitor será surpreendido, quando o esquisito, o grotesco se apresenta.

O Grande pai D’Aronique golfando, já que sofre de bulimia

Senhorita Oatlash, a advogada de Odin Quincannon dando em cima de Jesse

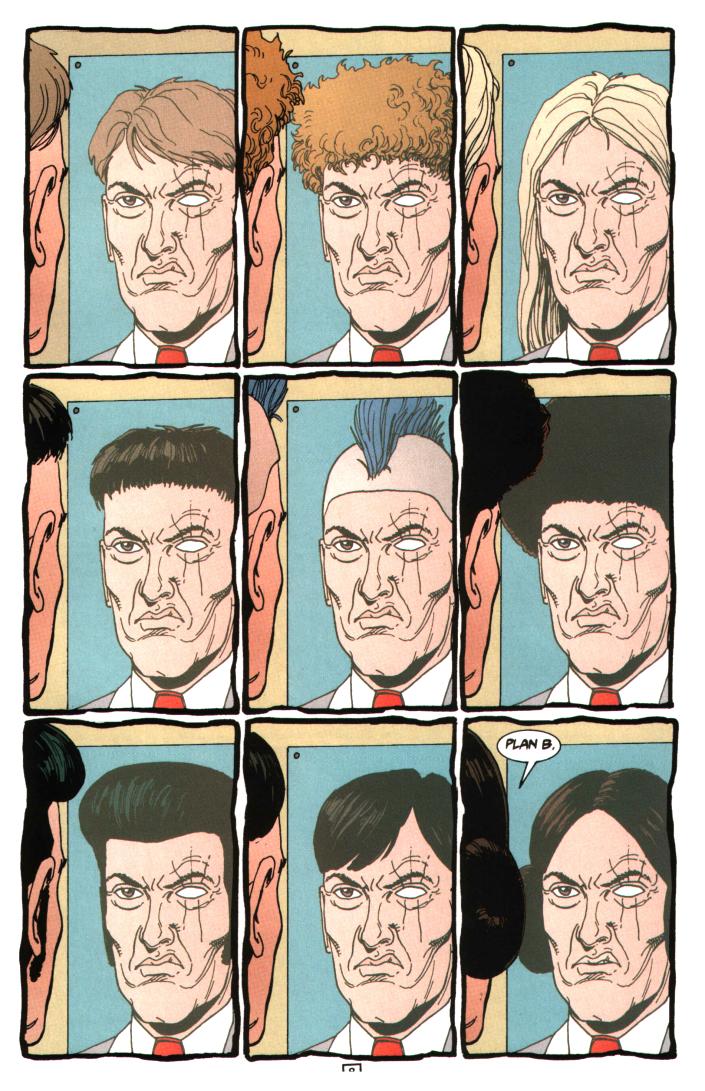

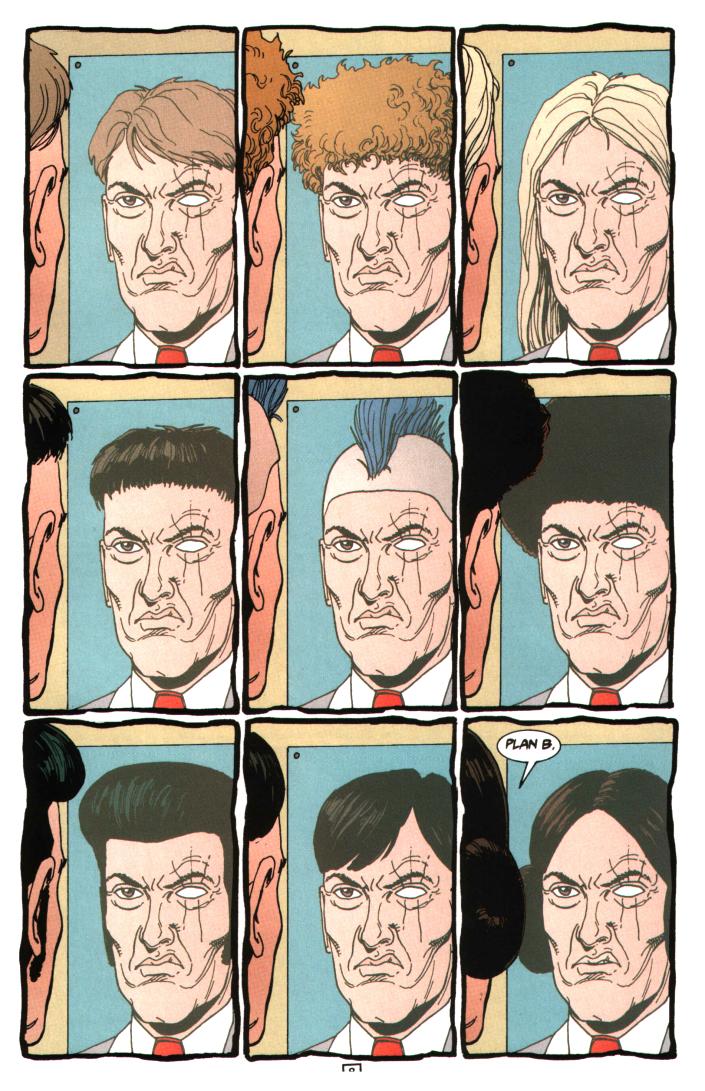

Herr Starr escolhendo uma peruca

Herr Starr escolhendo uma peruca

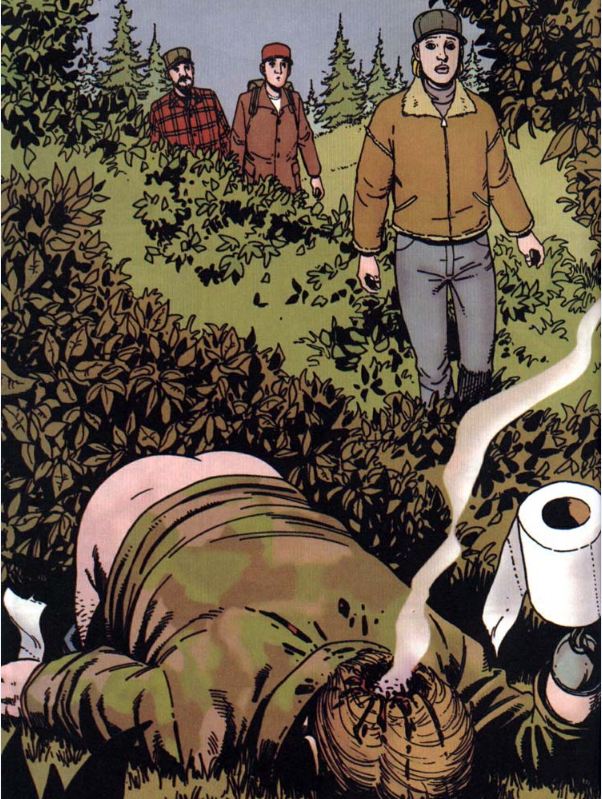

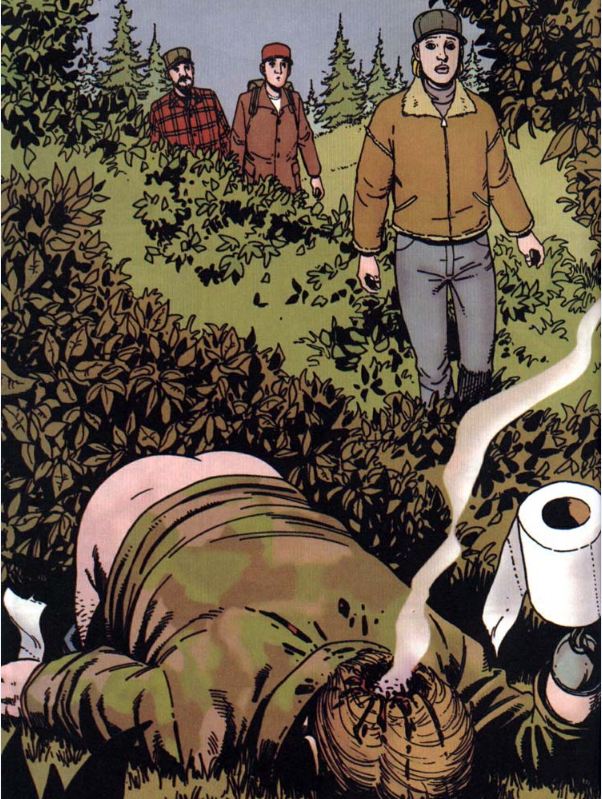

Pai da Tulipa morto por caçadores de forma patética: cagando no mato

Outro ponto alto são os diálogos, que são sempre mostrados de forma a fornecer ao leitor mais sobre as particularidades dos personagens, como também de dar mais informações a cerca do universo que os circunda. Bem escritos, soam críveis na maioria das vezes, tendo uma ou outra escorregada aceitável.

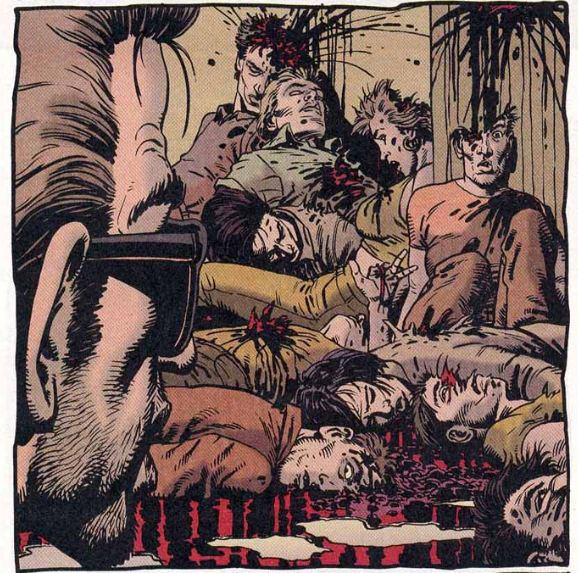

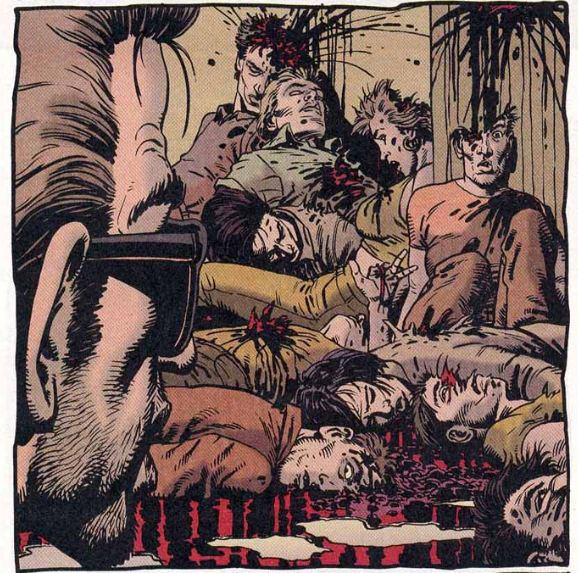

A série é muito violenta e a violência é apresentada de forma crua, sendo que a sugestão dela poucas vezes ocorre. O gore praticamente dá as caras o tempo todo quando pessoas são mortas por armas de diversas formas possíveis. Pode ser um incômodo para quem tem problemas com tamanha exposição, mas para quem gosta é um prato cheio.

O desenho de Steve Dillon no geral é interessante. Os personagens comuns são retratados de forma usual, mas o seu melhor se encontra nos personagens bizarros como Santo dos Assassinos, Cara-de-Cu, Herr Starr, Marie L’Angell, o grande pai D’Aronique, Odin Quincannon, entre outros. No traço de Dillon eles se tornam tão característicos e enigmáticos que são reconhecíveis facilmente inclusive quando mal aparecem em cena.

Odin Quincannon, um dos vilões mais bizarros

Sua caracterização de ambientes e cenários também é satisfatória, dando ao leitor a fácil capacidade de se ambientar no meio de tantas andanças que ocorrem ao longo da série.

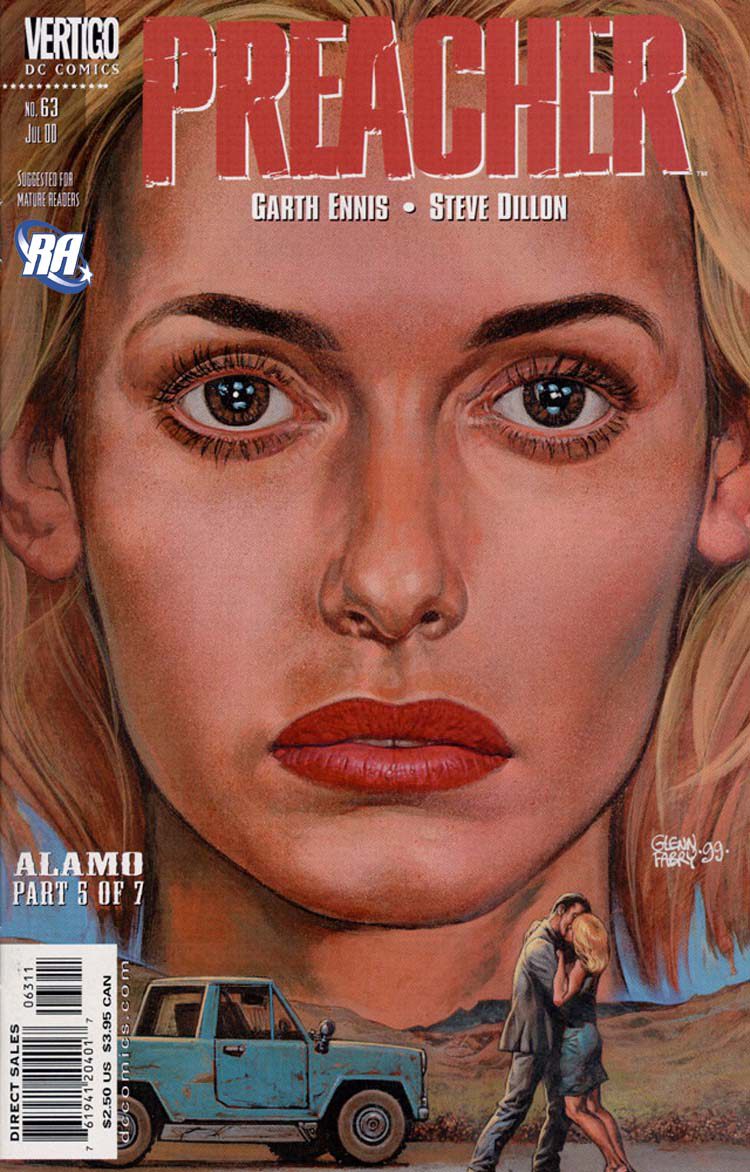

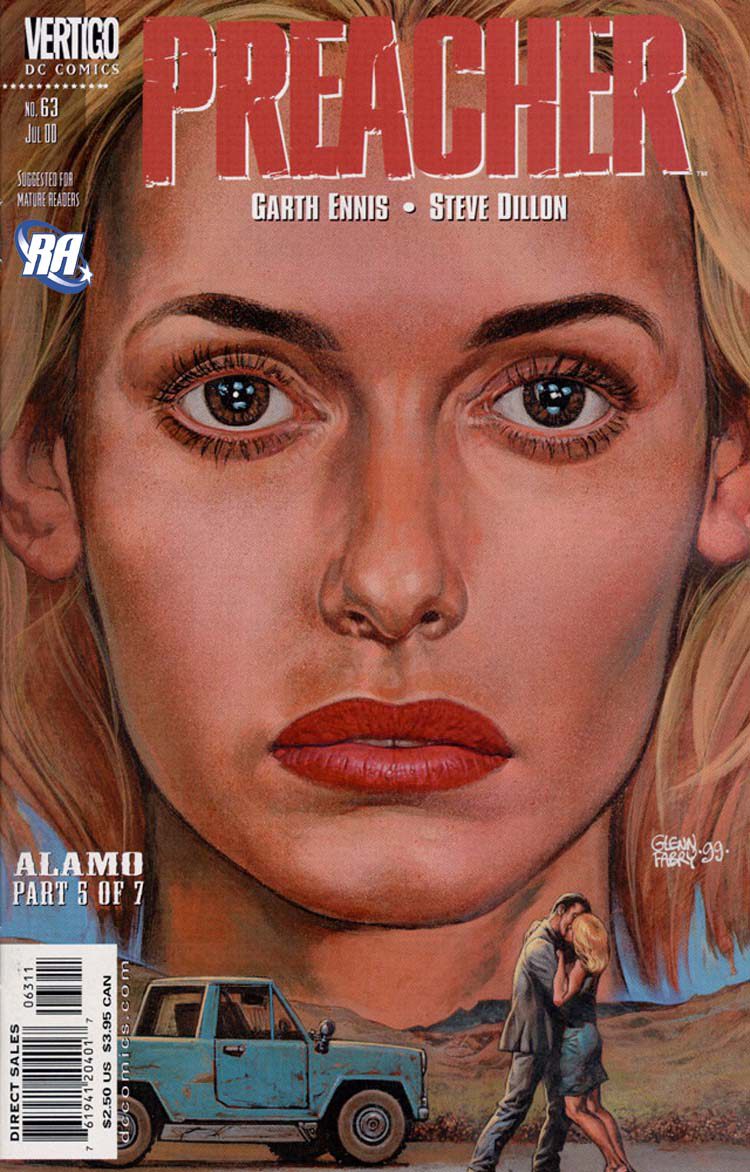

Mas seu traço também tem um problema que incomoda: o rosto das personagens femininas são quase sempre iguais. Isso só não torna mais difícil a caracterização para o pelo leitor pois as cores bem usadas das roupas e cabelos diferentes permite a identificação, mas ainda assim deixa a história mais pobre.

As duas personagens femininas e seus traços muito parecidos

As capas de Gleen Fabry são um espetáculo a parte. De uma forma mais realista, as ilustrações tentam elevar os personagens desenhados por Dillon um patamar diferenciado.

Preacher vale a pena? Definitivamente pela relevância alcançada que tem no mundo dos quadrinhos alternativos dos anos 90. Ennis conseguiu atingir um nível superior de qualidade entre o auge das histórias com heróis super fortes e cor digital da Image e as fracas tramas de quedas de heróis da DC/Marvel. Junto com Grant Morrison, Neil Gaiman liderou a vanguarda alternativa do selo Vertigo, e se tornando uma alternativa interessante para uma época que o tempo mostrou ser relevante até hoje.

–

Texto de autoria de Pablo Grilo.