Uma vez que o fatídico 2012 em breve estampará os calendários, é chegada a hora de olhar para trás e ponderar sobre o que se sucedeu neste ano que se encerra. Vendo que uma introdução longa não se mostra necessária, devido talvez ao título do post, segue uma lista daqueles que, em minha simplória opinião, foram os 10 (no caso 11) melhores lançamentos do ano no que diz respeito à animação nipônica.

10. SKET Dance

Em um colégio qualquer, palco usual para uma série proveniente da Weekly Shonen Jump, atua um pequeno clube cujo propósito é auxiliar o corpo discente em qualquer empreitada. Em suma, um clube criado para ajudar os alunos. Eis o SKET Dan, entidade composta por três indivíduos que protagoniza esta competente série de humor do Tatsunoko Productions.

Ponderando situações cómicas, focadas em ocorridos absurdos e personagens caricatos, e doses pontuais de drama, trazendo de forma conveniente e sincera os problemas colegiais à trama, o anime é feliz em conquistar publico com seu formato episódio e descontraído. Muito embora haja um preocupante numero de episódios que não são bem sucedidos em entreter ou cativar o espectador, aqueles que fazem, seja pelo manzai ou pelas lagrimas, tornam-se decididamente memoráveis.

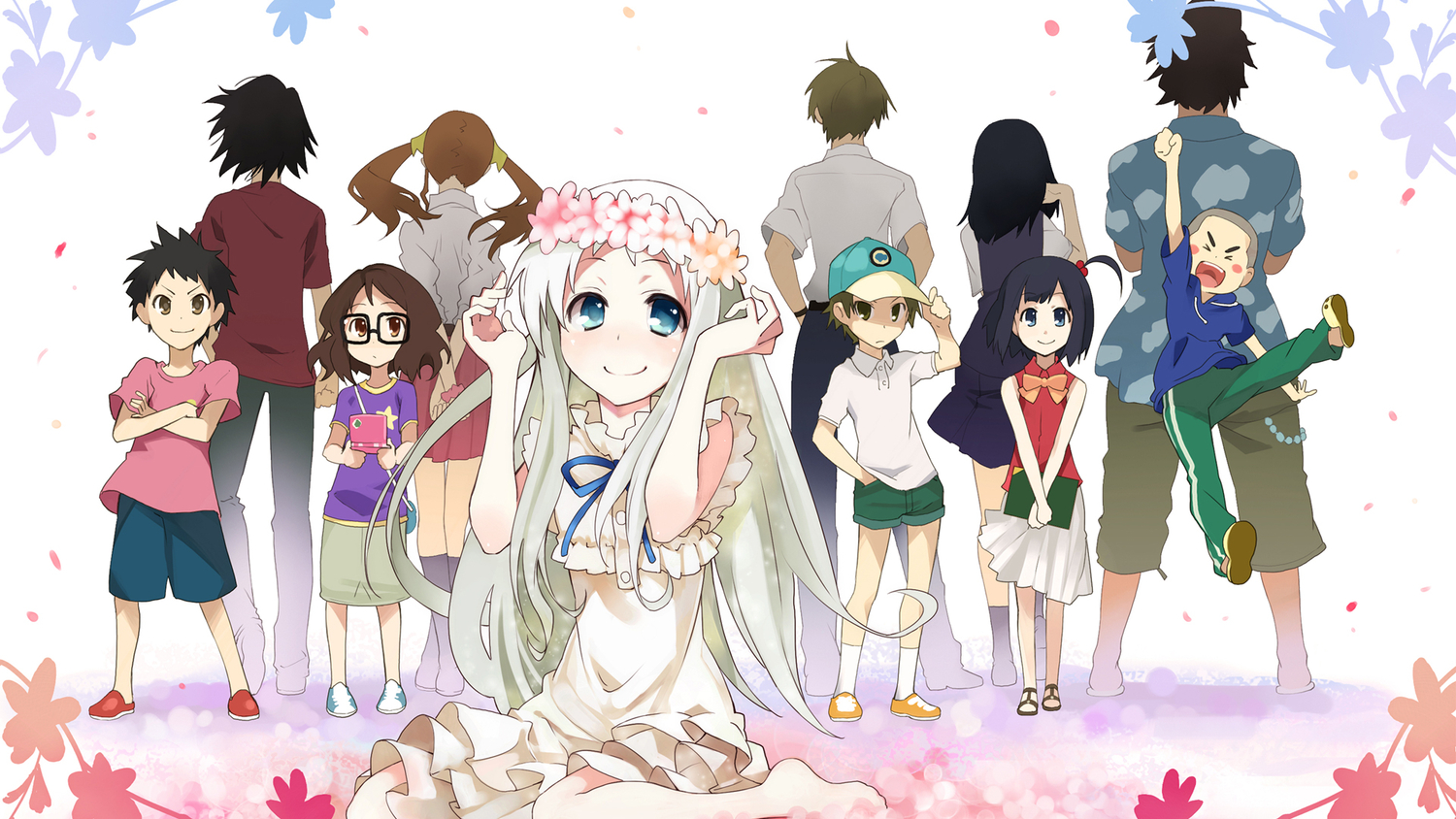

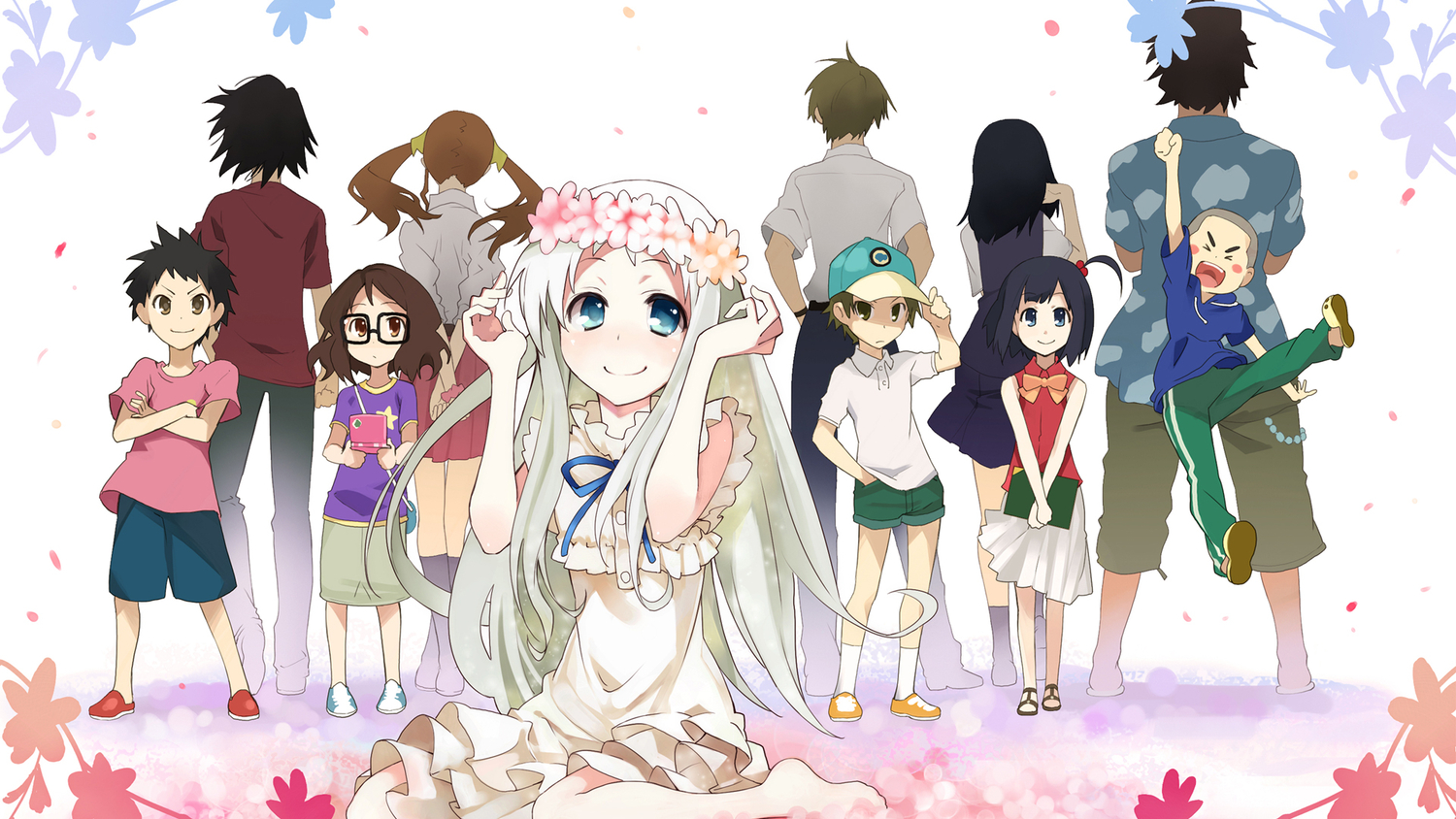

9. Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai

Um grupo de amigos que se distanciou devido um evento traumático; após anos, uma tortuosa reaproximação; o estudo dos desejos e falhas de cada um deles; e, por fim, a redenção. Essa formula resume uma história que há muito vem sendo contada em diversas mídias, e que foi novamente revisitada pela A-1 Pictures no melodramático AnoHana.

Contando com um roteiro bastante raso que apenas serve como tripé para que sejam expostas as idealizações do público otaku, ao qual o anime se dirige, AnoHana tem como seu maior mérito, afora os belíssimos cenários e animação, criar situações que, embora previsíveis, capturam a atenção e criam expectativa moderada. Mesmo podendo adivinhar o que está por vir, o espectador é seduzido a continuar assistindo; mesmo que as questões se resolvam de forma abrupta, decepção raramente será uma das emoções provocadas pela série. Contudo, todas as honras devem ser atribuídas ao diretor Tatsuyuki Nagai, também responsável pelo divertido Toaru Kagaku no Railgun e pelo excelente Toradora, cujo toque transformou essa trama sem grandes atrativos em um dos destaques do ano.

8. Empate:

Steins;Gate

Titulo que provém de uma visual novel de grande sucesso, passada num universo que já conta com uma fanbase leal, sendo, portanto, uma animação voltado a um publico especifico e já cativado, mas que conseguiu novos fãs nesta boa adaptação do promissor estúdio White Fox. É uma ficção cientifica passada na atualidade, abordando viagem no tempo para camuflar, de forma realmente convincente, sua natureza de dramédia romântica harém, na qual um cerco de garotas se fecha em torno do carismático protagonista Hououin Kyo… digo, Okabe Rintarou, que se vê tragado para uma envolvente e desesperadora jornada. Steins;Gate é um thriller envolvente, driblando as inconsistências do roteiro e o ritmo lento para entregar um anime que, tal como comprovado pelo anuncio de um filme horas após o termino da série, ainda dará muito o que falar.

Dantalian no Shoka

Produzido pelo já lendário estúdio GAINAX, porém sem nem sombra do brilho de suas maiores obras, Dantalian no Shoka foi praticamente ignorado pelo publico; desinteresse que se refletiu nas vendas baixíssimas e poucos comentários acerca da animação, ainda que a light novel original seja bastante popular. Entretanto, tal título renegado revelou-se como uma das mais bem trabalhadas sagas do ano, e uma das poucas a apresentar evolução constante.

Assim sendo, esta fantasia gótica inicialmente morna progride de forma belíssima, fazendo uso de seu formato episódico mas correlacionado para culminar em uma experiência estranhamente proveitosa, que patina entre o casual e o intimista. Magistralmente ambientado por uma equipe mais do que competente e dignamente conduzido por um diretor estreante, Dantalian no Shoka é certamente o mais injustiçado dos nomes desta lista.

7. Fate/Zero (season 1)

Originário dos textos do respeitável idealizador Gen Urobuchi – também roteirista do top 2 da lista –, o prequel de Fate/Stay Night, uma das Visual Novels com maior repercussão global em toda a história e que foi terrivelmente adaptada para televisão anos atrás pelo estúdio DEEN, veio ao ar nos últimos meses do ano e rapidamente se consolidou como um arrasa quarteirão, desta vez tendo o confiável Ufotable em sua produção.

Abordando com uma ótica mais nebulosa a Guerra do Santo Graal, na qual sete magos e seus respectivos servos devem batalhar pela posse do objeto sagrado, esse “prelúdio” é mais centrado e, ouso dizer, maduro que o “evento principal” – o que pode ser facilmente constatado após notarmos que a maioria dos personagens são adultos, ao contrário do que vemos no pilar da franquia. Como anime de ação e fantasia, Fate/Zero impressiona não só em cada uma de suas frenéticas batalhas, espantosamente bem animadas, mas também em seus diálogos bem encaixados, apesar de não gozarem do mesmo primor técnico reservado às cenas de combate. Impressionante talvez seja a palavra que melhor define a primeira metade de Fate/Zero, junção de episódios que, como esperado, deixou no ar a apreensão necessária para que a metade final, que será exibida a partir de Abril de 2012, seja ainda mais visada.

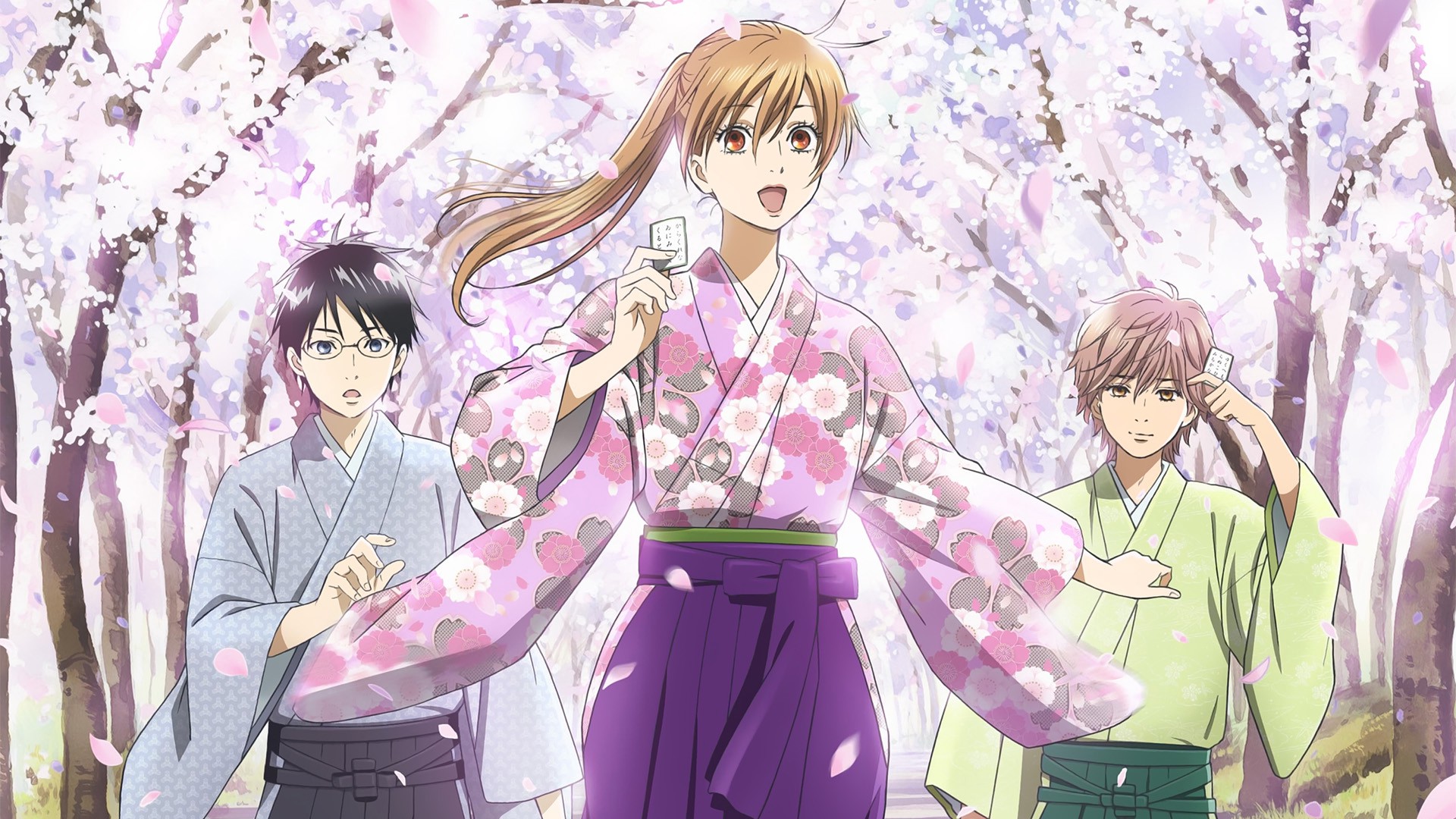

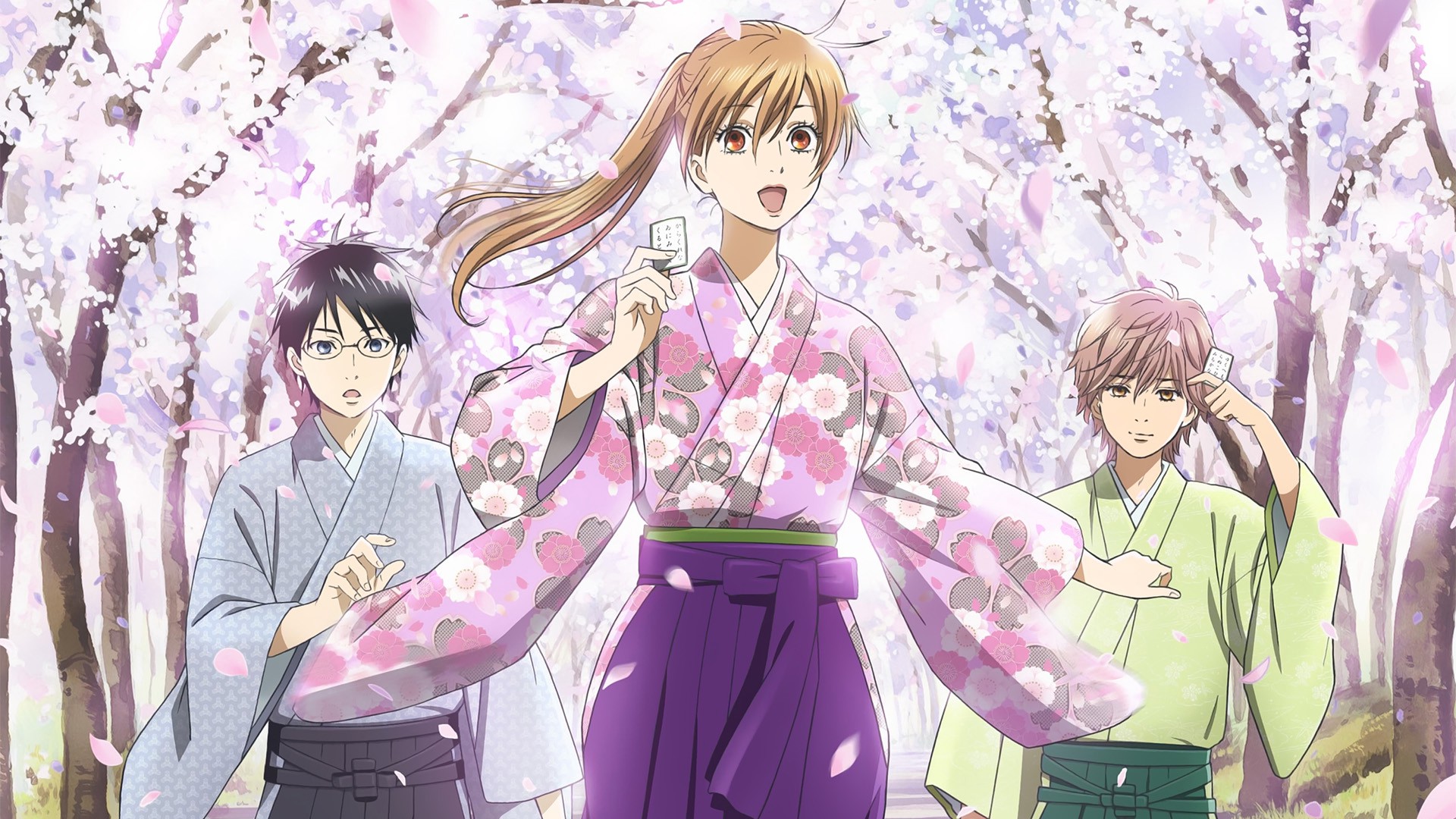

6. Chihayafuru

A maioria das pessoas tem objetivos de vida, e boa parte dessas metas está relacionada à grandeza. Mesmo que esses anseios nunca venham a se realizar ou que os abandonemos no meio do caminho, algumas vezes por pouca perseverança, outras por falta de aptidão, é natural para o ser humano almejar o topo no que quer que faça. A caminhada rumo à glória, apontada por muitos como tema saturado, é focada também em Chihayafuru, um suave e peculiar drama esportivo.

Abordando o pouco conhecido karuta, jogo japonês – mas de origem portuguesa – que requer uma exaustiva atividade física, um gritante esforço mental e conhecimento prévio da poesia clássica daquelas terras, essa agradável série narra os esforços cotidianos dos praticantes do esporte, tendo como epicentro Ayase Chihaya, uma garota que encontra nesse universo sua razão de ser. Fazendo do roteiro um suporte para as personalidades que o protagonizam, o anime acompanha os personagens desde sua infância, enveredando-se por suas nuances e processo de autoconhecimento. Baseado no ovacionado mangá homônimo de Yuki Suetsugu, Chihayafuru é o gol de honra do estúdio Madhouse em um ano permeado pelo fracasso decorrente de suas infelizes adaptações de obras americanas, como títulos da Marvel e a série Supernatural.

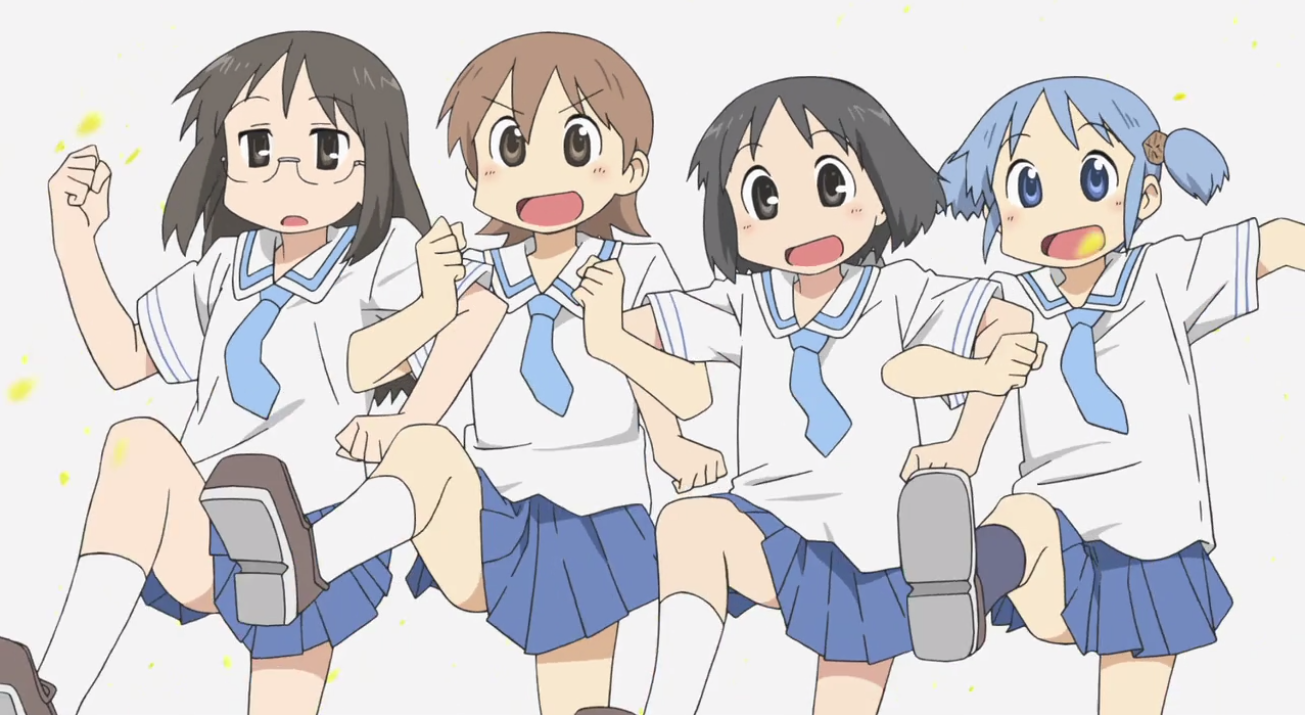

5. Nichijou

O termo “Nichijou” pode ser literalmente traduzido como “Cotidiano” e, como impresso no título, retrata a passagem de um grupo de indivíduos pele conjunto de banalidades que é a vida. Esta introdução resumiria a ultima série do Kyoto Animation, estúdio responsável pelos maiores hits otakus do século (Suzumiya Haruhi, Lucky Star, Clannad, K-On), não fosse pelo fato de que os indivíduos apresentado neste pretenso slice of life são absolutamente anormais, resultando nas situações surreais de uma comédia sem par.

Os episódios, divididos em sketches numeradas e nomeadas, são de um humor ágil e bastante visual, características amplamente trabalhadas pela direção, que não falhou em pontuar as piadas com expressões faciais, ângulos elaborados e jogadas de cena, a fim de gerar o mais marcantes e engraçado dos resultados. Em suma, o humor visto em Nichijou não vem de hoje, mas este jamais foi exibido com tamanho cuidado e detalhismo, destacando-o como uma das melhores comédias da década; de certo a melhor de 2011.

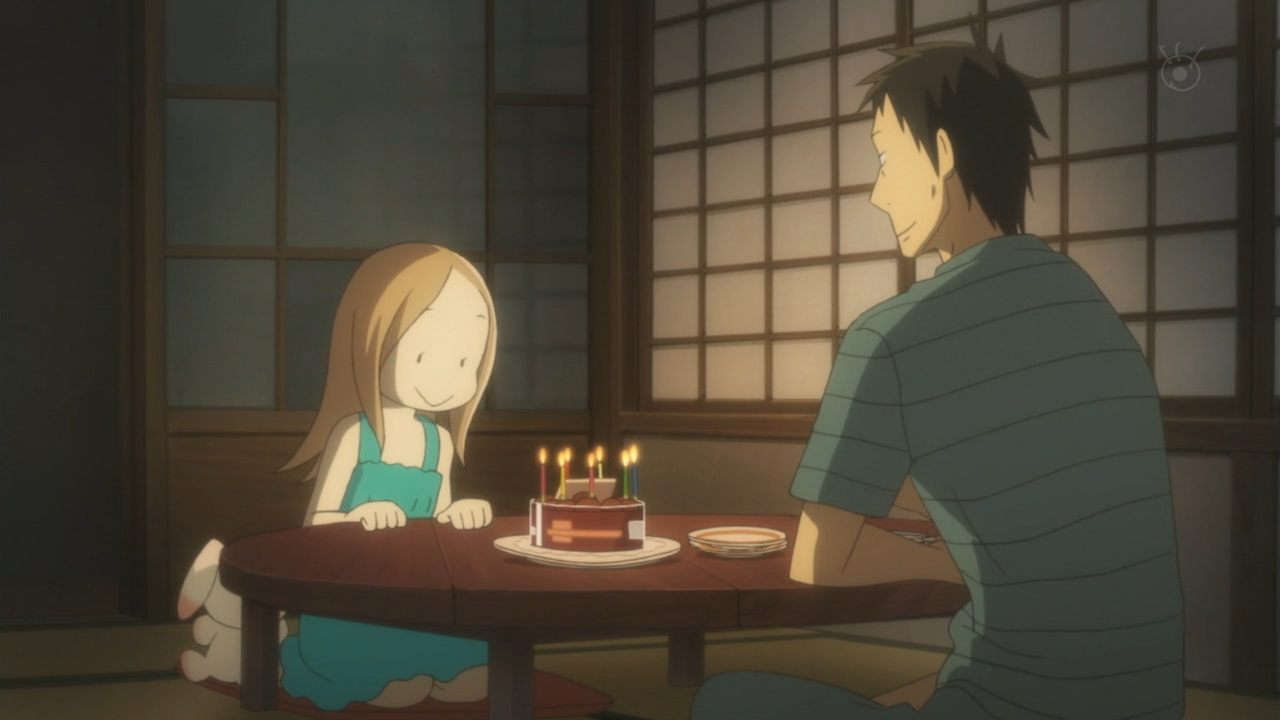

4. Usagi Drop

Responsabilidade é de fato algo capaz de transformar as pessoas. Tendo tal ideia como sua pedra fundamental, Usagi Drop faz um estudo acerca das transformações infligidas ao cotidiano, hábitos e personalidade de alguém praticamente desprovido de responsabilidades uma vez que, de repente, ele toma para si um dos maiores fardos que o ser humano pode carregar: criar uma criança. O anime se empenha em contar uma história realística; um drama suave, de fácil assimilação, levantando, por meio de personagens gostáveis e críveis, diversas questões que envolvem não só a educação de uma criança, mas também a arbitrariedade dos relacionais filiais, conjugais e da sociedade como um todo.

Apontamentos pertinentes, afiados, são aqui passados por uma trama que oferece muito além de diversão, mas que não a deixa de lado por nenhum instante. Como o publico ocidental pôde constatar na maravilhosa sequência animada de Kill Bill Volume 1, o Production I.G, responsável pela produção, ostenta qualidade acima da média.

3. Natsume Yuujinchou San

Após dois anos na geladeira, a ótima série Natsume Yuujinchou, que amalgama drama, comédia e aventura no bem executado formado de caso da semana, volta ao ar em sua terceira temporada. Seguindo o solitário Natsume Takashi e suas desventuras com youkais – criaturas místicas do folclore japonês–, o talentosíssimo diretor Takahiro Omori, que também assina títulos de destaque como Baccano!, Durarara!!, e Kuragehime, trás de volta exatamente o mesmo clima das temporadas anteriores, mergulhando o espectador no reflexivo e relaxante contexto que poderia ser embalado apenas pelas maravilhosas composições de Makoto Yoshimori, proporcionando a doce melancolia que a obra exige.

Aos cuidados do Brain’s Base, um dos mais distintos e interessantes estúdios da atualidade, Natsume Yuujinchou parece ter voltado de forma triunfal, e, conquistando crítica e despontando nas vendagens, já garantiu nova temporada para o primeiro mês de 2012. Trazendo episódios sempre agradáveis, e alguns de fato extraordinários, Natsume Yuujinchou San é um retorno digno do nome que carrega.

2. Puella Magi Madoka Magica

Com nomes de peso a frente da direção, roteiro, character design e trilha sonora, Madoka Magica é sensivelmente o mais visado e comentado anime do ano, adornado por todos os lados, com os devidos méritos, como divisor de águas por descontruir e reinventar o gênero mahou shoujo. Logo a principio, vale ressaltar que tal gênero jamais fora tão infantil e estagnado como se tem pintado desde a exibição de Madoka, ainda que, inegavelmente, os títulos mais conhecidos deem base a tal afirmação.

Todavia, a série pode ser dividia em três pontos: o principio ilusório, no qual são apresentados os moldes usuais de um anime do gênero; a espiral de desespero firmada pelo meio da série, na qual todos os clichês mostrados nos episódios iniciais são mutilados; e a conclusão impactante, dúbia, ainda que otimista. Principio, meio e fim; simples, atrativo e convincente. Abusando de um jogo de cores invejável, alguns bons personagens, diálogos bem escritos e cenas de ação deslumbrantes, Puella Magi Madoka Magica é um dos maiores nomes da longa lista de destaques do estúdio Shaft, quiçá o maior.

1. Mawaru Penguindrum

O retorno de Kunihiko Ikuhara como diretor de uma obra original, passados 15 anos desde Utena, um dos mais saudosos títulos da década de 1990, gerou resultados além do que o mais otimista dos fãs poderia prever – qualitativamente falando, é claro. Mawaru Penguindrum, embora não tenha causado nenhum frisson, também não passou batido pelo publico, enquanto a crítica, em sua maioria, só tem elogios a tecer àquele que é apontado por muitos, parcela na qual me incluo, como mais bem estruturado, crítico e relevante anime do ano de 2011.

Em um misto de gêneros e situações, a série explana sobre a construção e manutenção de uma família, utilizando de um tema tão abrangente para abordar a sociedade e seus julgamentos, o embate entre fanatismo e ceticismo, e mesmo a criminalidade, mais especificamente o terrorismo, e suas implicações – o que se torna bastante evidente aos olhos mais atentos nas diversas citações e paralelos respeitosos traçados entre o ataque com gás sarin ao Metrô de Tóquio, ocorrido em 1995, e um certo evento ao qual todos os personagens estão intimamente ligados.

Embora o paragrafo acima tente sobrevoar todos os pontos abordados na trama, isto se mostra impossível não só pela vastidão de interpretações possíveis para cada pequeno gesto realizado, como também e principalmente pela forma intercortada como a história é contada e pelas muitas mudanças de espirito que assolam o roteiro. Por vezes voltando-se para a comédia sem deixar de passar informações vitais para a compreensão, os realizadores arriscaram-se ao extremo e certamente conseguiram que um numero considerável de pessoas abandonasse essa jornada “sem nexo” prematuramente.

Seja qual for o intuito da citação, é necessário sempre fazer ressalvas ao se falar de Mawaru Penguindrum. É um anime difícil. É cult. É complexo. E é, acima de tudo, genial.

–

Texto de autoria de Alexandre “Noots” Oliveira.

Creio que “poucas” pessoas podem dizer que nunca tenham nem sequer ouvido alguém falar a respeito de Admirável Mundo Novo. Seja através da associação com distopias, seja através de comentários esparsos sobre realidades opressivas, bizarrices, experiências literárias ou simplesmente sobre o mal estar que a tecnologia carrega em seu bojo. O livro de Aldous Huxley certamente não se tornou um clássico e nem se ganhou tanta notoriedade à toa, é definitivamente um livro marcante.

Creio que “poucas” pessoas podem dizer que nunca tenham nem sequer ouvido alguém falar a respeito de Admirável Mundo Novo. Seja através da associação com distopias, seja através de comentários esparsos sobre realidades opressivas, bizarrices, experiências literárias ou simplesmente sobre o mal estar que a tecnologia carrega em seu bojo. O livro de Aldous Huxley certamente não se tornou um clássico e nem se ganhou tanta notoriedade à toa, é definitivamente um livro marcante.