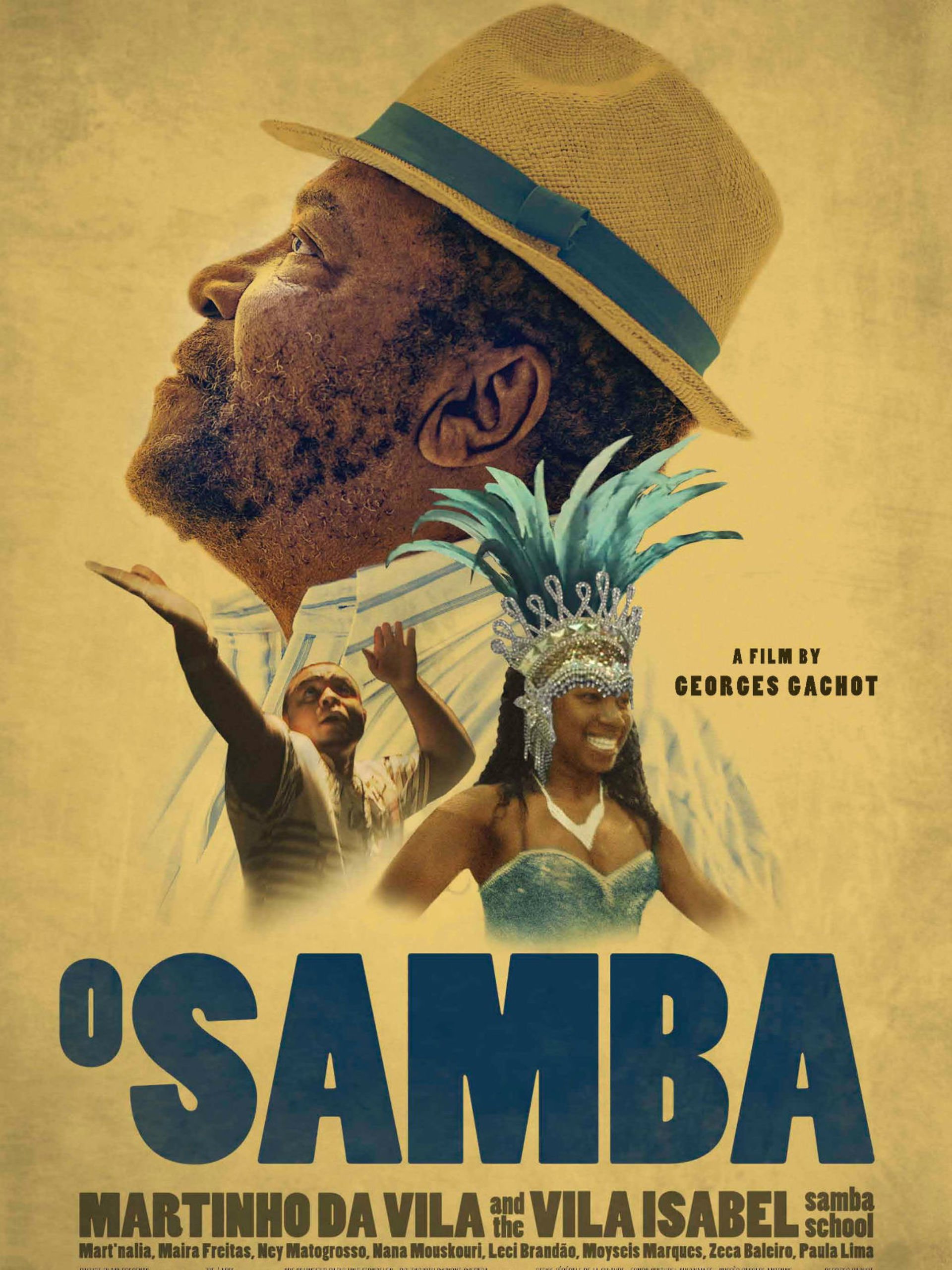

Documentário que registra a visão do cineasta francês Georges Gachot sobre o ritmo brasileiro, O Samba é uma viagem ao ambiente tão conhecido pelo público nativo, investigando em detalhes o processo de ensaios referentes ao carnaval, bem como todo o enfeite que o envolve, como a produção das fantasias, coreografias e carros alegóricos na festa popular ocorrida tradicionalmente no Rio de Janeiro.

A primeira parada é na Vila Isabel, recôndito de Martinho da Vila e de tantos outros operários da escola de samba. Desde os funcionários que operam a rotina das agremiações, como motoristas e faxineiros, até os musicistas e dançarinos, todos são explorados pelas lentes de Gachot, e em seus discursos há o mesmo orgulho no patrimônio cultural que é a música e seu entorno, quadro bastante diferente da marginalização que ocorria em décadas passadas, fruto especialmente das origens africanas e do racismo que permeia o país, e que era ainda mais gritante nos tempos de recente saída da escravidão.

A centralização do roteiro em Martinho serve para aprofundar o tema, não tornando este o único objeto de análise, tampouco redundando a investigação, mas a decisão se mostra acertada, uma vez que a figura do cantor e compositor é unânime não só no cenário mainstream fonográfico como também dentro da comunidade, que de acordo com o filme é a força motriz do ritmo, aliado claro à simplicidade de um povo que apesar de não ter tanto acesso a informação secularmente, consegue produzir uma boa parcela de cultura, consumida por si e apreciada por quem não vive naquele ambiente.

Martinho faz questão de declarar a inconformidade de sua música com as dificuldades inerentes à vida, o que abarca o descaso das autoridades com seu povo e sua gente. Canta Canta Minha Gente, sua obra mais conhecida, é comumente gravada e traduzida na Europa, mas para ele as versões só seriam espiritualmente semelhantes da criação original quando tivessem em suas traduções o mesmo otimismo galopante que habita a letra.

Os depoimentos de ilustres como Leci Brandão e Martnália assinalam a questão da africanidade do conteúdo de contestação das letras, tantas das de Martinho quanto nos enredos da Unidos de Vila Isabel, o que vai de encontro a tradição de perseguição da polícia aos sambistas, que associava a música a malandragem, criminalizando a manifestação do negro tanto na música quanto na religião, uma vez que eram os terreiros de candomblé e umbanda o refúgio de foragidos, além é claro de servir de localidade de culto.

Apesar de não apresentar nenhum ineditismo ou maneirismo incomum no modo de filmar, é na simplicidade sistemática que O Samba se diferencia, usando o modo normativo de gravação para emular o quadro comum e humilde dos sambistas da velha guarda em compor suas canções e em expressar suas emoções. O roteiro, mesmo com estes destaques, segue analisando pontos-chaves, valorizando a cultura brasileira de um modo bastante tocante e reverencial.