Matrix Revolutions é o terceiro filme da saga idealizada pelas irmãs Wachowski, e carrega muitas expectativas, em especial, ter que fechar as pontas soltas de Matrix Reloaded, dar sequência aos conceitos filosóficos primordiais de Matrix e pincelar questões ligadas a aceitação de gênero. Todas essas resoluções teriam de ocorrer em pouco mais de duas horas. Se perder em meio a essas demandas é fácil.

Filmado em conjunto com Reloaded, o longa se inicia em um cenário de limbo, com o Neo (Keanu Reeves) aguardando seu destino enquanto seus amigos tentam resgatá-lo, num conceito bem mais filosófico que as brigas envolvendo Trinity nos dois primeiros. Este trecho é obviamente um paralelo com o purgatório, lugar onde as almas se preparam para o julgamento de danação ou paraíso segundo a fé cristã católica. Este momento serve para lidar com a obsolescência dos programas, e para ratificar o sentimentalismo e “humanidade” desses seres.

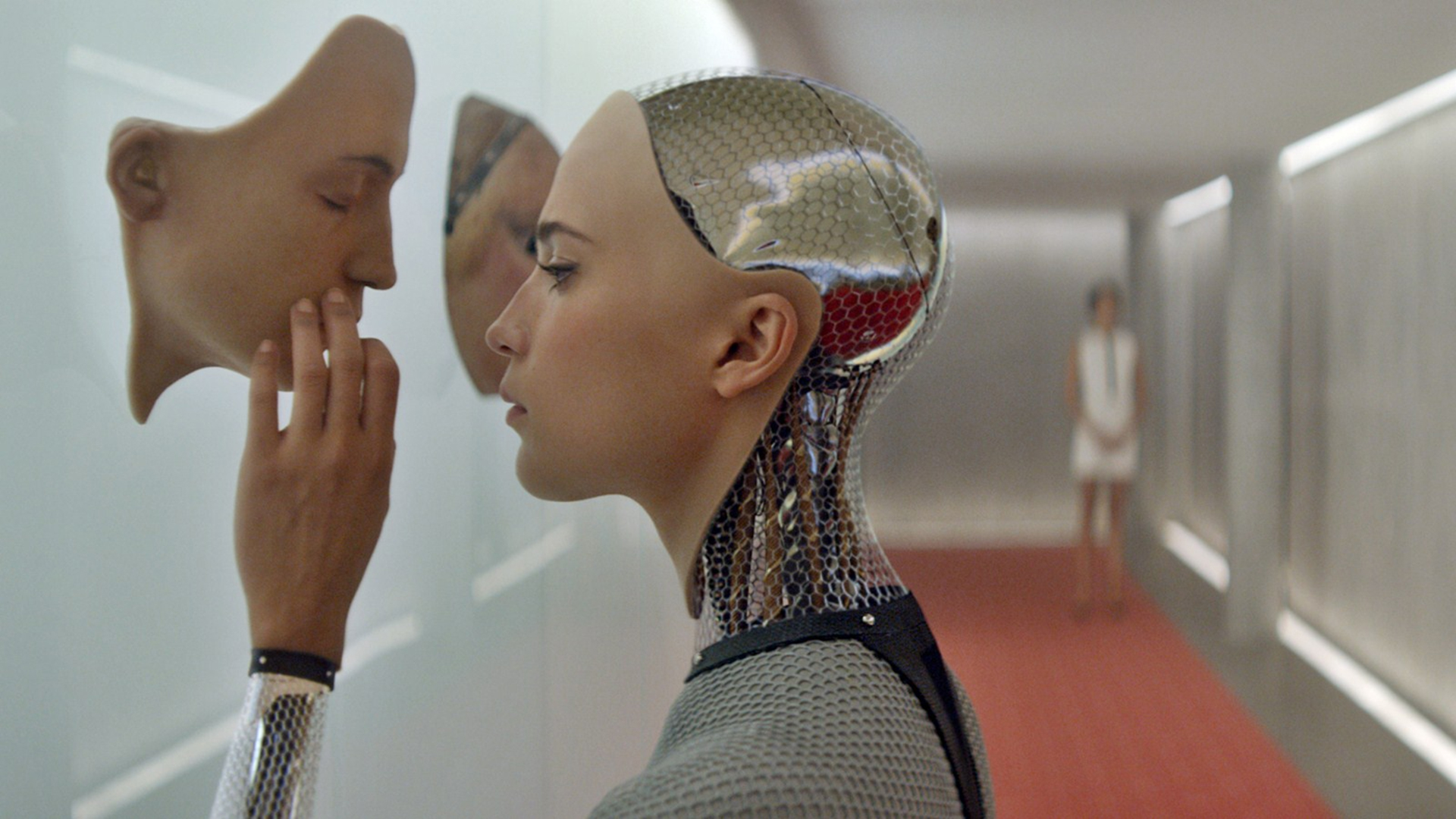

Se a Matrix é programada para domar os homens e precisa se alimentar das emoções deles em um esquema de vida falso, mas que necessita ser congruente para quem nela vive, pode-se dizer que é preciso sensibilidade para equilibrar tudo. Se as máquinas têm anseios e sentimentos, seria natural que os programas do simulacro também fossem igualmente sentimentais, que tivessem desejos e inseguranças. O conceito de um casal de programas, querer que sua filha (Sati) viva apesar da programação de destino fatal relegado a eles faz sentido, e conversa bem com o segmento O Segundo Renascer, do compilado de animações Animatrix, lançado em 2003. Se conceitos relacionados ao potencial de Merovingio e Persephone são abandonadas nesta parte, essa questão é um ponto positivo, e conversa bem com a condição do Agente Smith (Hugo Weaving), já que após sua derrota ele se reinventa, e age como um vírus predatório. Esses programas buscam viver a todo custo, assim como Roy Batty em Blade Runner, buscam se adaptar e seguir vivos, mesmo que essa condição comprometa o funcionamento básico da matrix.

O subtexto mais rico certamente tem a ver com a transição de gênero. A jornada de Neo não é só um paralelo com Cristo, há a percepção que sua identidade no mundo real também não é “verdadeira” quanto deveria ser. Para muitos, o fato dele ter poderes fora da Matrix é incongruente ou é a demonstração cabal de que Zion era outra camada de simulação, hoje faz mais sentido comparar isso com a descoberta da identidade, no caso de Neo sua relação com os poderes, enquanto para as diretoras têm toda a conotação de gênero. A Matrix não permite que Neo tenha poderes não por ele estar acima do código-fonte, mas por conta das habilidades que ele sequer tem consciência. Para acessar essa condição, Neo precisou se entender, descobrir quem ele era, assim como ocorreu com as cineastas anos depois.

Da parte da ação houve um salto de qualidade. Os confrontos melhoraram muito entre Reloaded e Revolutions, inclusive no que toca o agente Smith. Foram utilizados mais dublês e efeitos práticos, além de mais cenas noturnas que disfarçam melhor as fragilidades dos efeitos em computação gráfica. Outro bom ponto são as batalhas em Zion, que lembram animes de mechas e robôs gigantes, tais como Gundam. Aqui também se dribla a máxima de batalha em várias frentes carente de emoção, diferente de outros filmes, é fácil ter empatia pelos humanos nessas lutas.

Essa terceira parte também faz justiça a Niobe (Jada Pinkett Smith). Sua jornada é bem pontuada e mesmo com pouco tempo de tela se percebe a difícil decisão que ela teve que tomar. Trinity também é valorizada, sua relação com Neo é mostrada como um grande pilar na franquia, e Carrie-Anne Moss está de novo muito bem.

Matrix Revolutions não é um fechamento ideal, mas a decisão de Neo em estabelecer a paz entre os dois povos guerreiros é sábia, mostra que seus poderes enquanto paralelo de Cristo não são só de onipotência, mas também de conhecimento e sabedoria, finalizando bem seu papel de sacrifício. Ao menos nesse ponto o roteiro seguiu tão inspirado quanto o filme original, e certamente essas continuações seriam melhor construídas caso houvesse um espaço de intervalo maior entre elas.