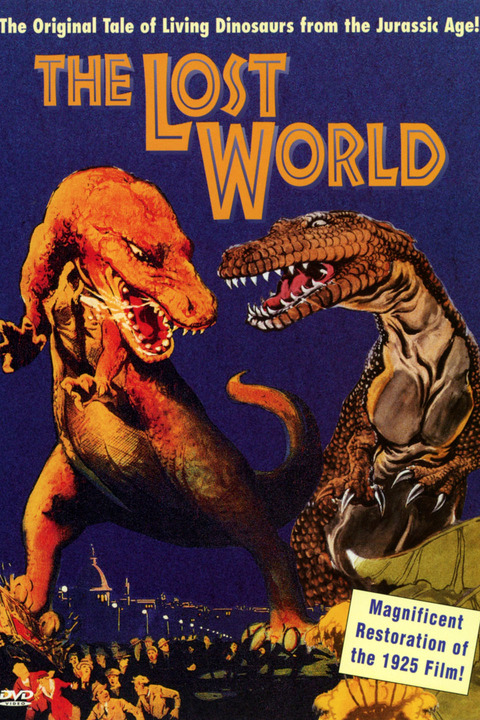

Quase quinze anos antes dos filmes de Sherlock Holmes com Basil Rathbone, o autor Sir Arthur Conan Doyle já era adaptado para as grandes telas com um clássico do cinema mudo, em 1925. O Mundo Perdido conta a estranha história do desbravador Challenger (Wallace Beery), um professor que lidera uma expedição britânica até a “longínqua” América do Sul, atrás do lugar em que ele acreditava viver criaturas pré-históricas, em pleno mundo urbanizado.

Os exploradores rumam em direção a um planalto amazônico, sem delongas, numa trama de arrogância e total desconhecimento por parte dos europeus poderosos que enxergam em tudo o que é “não branco” algo necessariamente primitivo. Mesmo deixando de lado a xenofobia que compunha o conhecimento popular da época, há pouco de pensamento substancial, mesmo em nome dos que se dizem defensores da ciência. Mesmo Challenger parece um devoto que não dedica a sua vida a crença religiosa, mas que faz de sua obsessão um artifício tão maniqueísta quanto.

Um tempo demasiado é gasto na preparação da força-tarefa da viagem, estabelecendo-se que aquela era na verdade uma expedição de resgate, visto que já haviam incursionado àquelas terras distantes anteriormente. A formação dos bravos inclui caçadores, membros da imprensa e uma mulher apaixonada, conduzindo a equipe ao máximo de heterogeneidade possível, fator completamente irrelevante diante dos perigos que supostamente enfrentariam.

A condução de Harry O. Hoyt é amadora se comparada às produções de hoje, mas consegue equilibrar de modo não assustador as cenas com atores reais e as criaturas digitais, inserindo pela primeira vez em larga escala a tecnologia de stop motion. A primeira criatura do filme é um pterodáctilo, dinossauro voador que se assemelha a uma ave e que alimenta seus filhotes em um ninho. Fora a aparição do animal, ainda surge um símio, cuja caracterização não passa de um homem fantasiado, o que se faz perguntar se ele corresponde a um macaco ou um elo perdido entre os seres pré-históricos e o homo sapiens.

É curioso notar como a exploração da atmosfera da Terra mudou. Ao exibir uma luta, que deveria ser emocionante, entre um tiranossauro e um alossauro – ambos carnívoros gigantescos –, não há mudança na trilha sonora, que faz menção ao otimismo ao invés de focar os acordes na temível batalha a qual os pobres homens assistem. O conceito de usar a música como elemento narrativo de suspense ainda não era tão claro, apesar das óbvias exceções vistas no Nosferatu de F.W. Murnau e em seus pares do expressionismo alemão e do movimento Kammerspiel.

Os erros e indiscrições provenientes da louca batalha pela cadeia alimentar são passíveis de perdão pela obra se passar em uma época que a paleontologia passava longe de ser uma ciência acessível – piorando e muito na época que Conan Doyle escreveu sua novela. O Mundo Perdido consegue, apesar de muitos pesares, manter um clima de escapismo ímpar, típico do cinema de sua época, sobrevivendo ao tempo, sendo apreciado por muitos e servindo de inspiração para obras posteriores, como os filmes de King Kong, suas continuações (e remakes), além de alimentar o imaginário de Steven Spielberg rumo ao clássico Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros.

As influências, tanto no filme de Merian Caldwell Cooper e Ernest B. Schoedsack quanto no segundo volume de Jurassic Park, O Mundo Perdido: Jurassic Park, são vistas através da tentativa de trazer uma das criaturas monstruosas para o convívio urbano, transportando um braquiossauro (chamado de brontossauro, à época) para a capital inglesa, o que obviamente deu errado e fez causar um sem número de problemas à metrópole londrina. O alvoroço fez com que as pessoas corressem para os subterrâneos, agindo como manada e fazendo se perguntar qual dos seres possuía comportamento animalesco. Ao final, abate-se o animal irracional, deixando a questão de quem seria a fera ainda mais viva do que o óbvio diálogo ao final de King Kong de 1933. O argumento abre um precedente para uma discussão maior, fazendo de Mundo Perdido uma pérola não tão valorizada quanto deveria ser.