Crítica | O Preço de um Prazer

“Você não sabe quem eu sou, né?”

Engravidou, casou. O músico Rocky Papasano não quer ser um cafajeste, e por isso, deixa se envolver pela jovem Angie Rossini que o procura numa festa, grávida do artista de jazz. Os dois estranhos, instáveis na vida, e assombrado agora pela iminência de ser pai, e mãe. Numa época que a liberação feminina ainda era revolucionária demais, Rocky e Angie mergulham de cabeça no mais polêmico dos dilemas: assumir, ou abortar? O Preço de um Prazer dilui essa polêmica num romance que nunca engata, e deixa o seu grande tema como pano de fundo para não chocar assim as plateias mais sensíveis, com foco sobretudo na luta emergente do feminismo – um tema extremamente forte no ano que Cleópatra, o épico da MGM com Elizabeth Taylor, estreou e arrebatou as bilheterias.

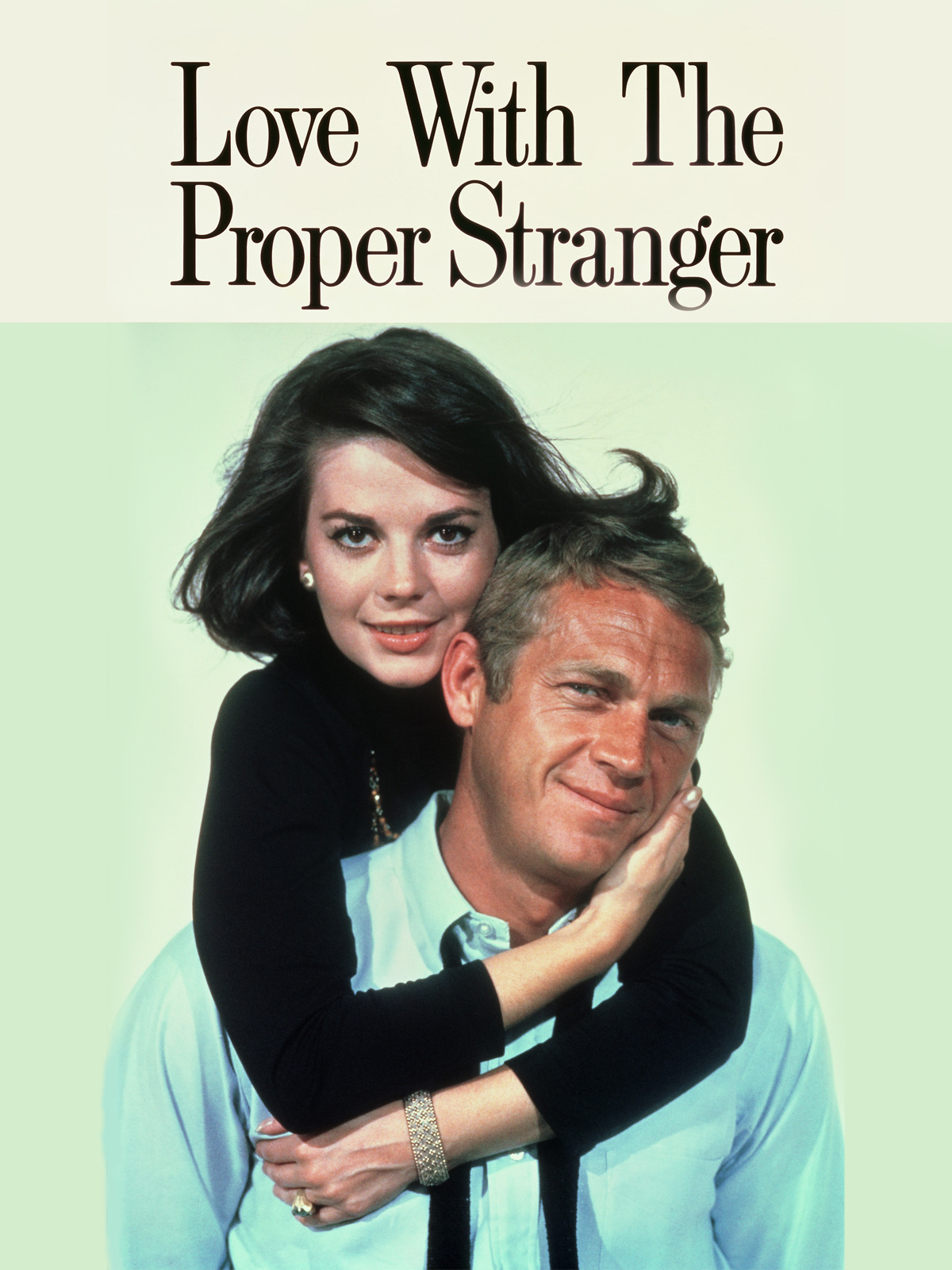

Porque se no Cinema, a mulher era valorizada em diversos cenários possíveis, na América da vida real, as feministas ainda tinham de lutar por sua voz, fim da violência doméstica (rapidamente discutido no filme) e igualdade salarial em meio a tantos outros conflitos de gênero, raça, e classe. Valeria a pena privar um bebê desse mundo? Com referências essenciais a nouvelle vague francesa dos anos 60, principalmente ao famosos e libertários Acossado e Viver a Vida, de Godard, O Preço de um Prazer faz da jovem atriz Natalie Wood, com seus grandes olhos expressivos, a equivalente Anna Karina de Hollywood – sem o sex-appeal da francesa, mas transbordando um existencialismo marcante. Aqui, na pele da moça que só quer sair da casa dos pais e enfrentar uma gravidez indesejada na selva de Nova York, Wood mostra-se uma atriz monstruosa, capaz de nos emocionar em segundos com seu rosto que implora por um close, por uma capa de revista.

Indicada ao Oscar pela sua doce e decidida Angie (com mérito), a estória é sobre ela e a sua libertação e amadurecimento enquanto mulher dos anos 60, mesmo tendo no elenco Steve McQueen. Mas é ela que precisa fugir de seus pais italianos que não lhe dão privacidade. Que precisa ter um filho sozinha, trabalhar, encarar o mundo. O Preço de um Prazer faz-se, assim, um bom estudo de personagem que só não é melhor pela direção de Robert Mulligan – é grande a saudade de um Mike Nichols, nessas horas. Recém-saído da fama que O Sol é Para Todos lhe rendeu, Mulligan não coloca esforço artístico algum nesta produção. Totalmente dependente da força e da química de seus astros principais, Mulligan parece entender o filme como uma peça de teatro de baixo apelo, e pouco prestígio a ser extraído de um conto sobre superação pessoal, e aborto.

Dessa forma, qualquer encanto proveniente de O Preço de um Prazer cai na conta da dupla que torna o filme uma experiência dramática bacana, mas sem grandes momentos – exceto nas cenas familiares, com coadjuvantes a elevar o entretenimento e a árdua evolução da trama. Aos poucos, os dois estranhos percebem que jamais serão feitos um para o outro, mas agora há um elo entre eles – e de novo: vale a pena privar esse elo da vida, nesse mundo? Mulligan, escandalosamente sem inspiração um ano depois da grande obra da sua carreira, não desenvolve nosso interesse pela estória para muito além do óbvio, resultando então num filme tão sem fôlego ou expressão como um live–action moderno da Disney, muito aquém do esperado dado pela polêmica dos temas da época, e claro, o poder do seu elenco.