Crítica | O Selvagem

Antes até do advento da Harley Davidson, nos primórdios do exploitation dos motorcycle movies, a fita da Stanley Kramer Production começa sensacional, com uma música que sobe seu tom dramaticamente, seguida de uma mensagem alarmista, de que a tragédia que seria mostrada poderia acontecer em qualquer lugar. O eco dos anos cinquenta ainda não permitia uma abordagem que não fosse calcada no extremo moralismo. A narração de Marlon Brando, ainda muito jovem, representava o alerta que o sujeito americano deveria tomar para si. É deste modo ultra conservador que começa o filme de Laslo Benedek, usando o conto anárquico para exemplificar o quão selvagens são os adeptos daquele estilo de vida em duas rodas.

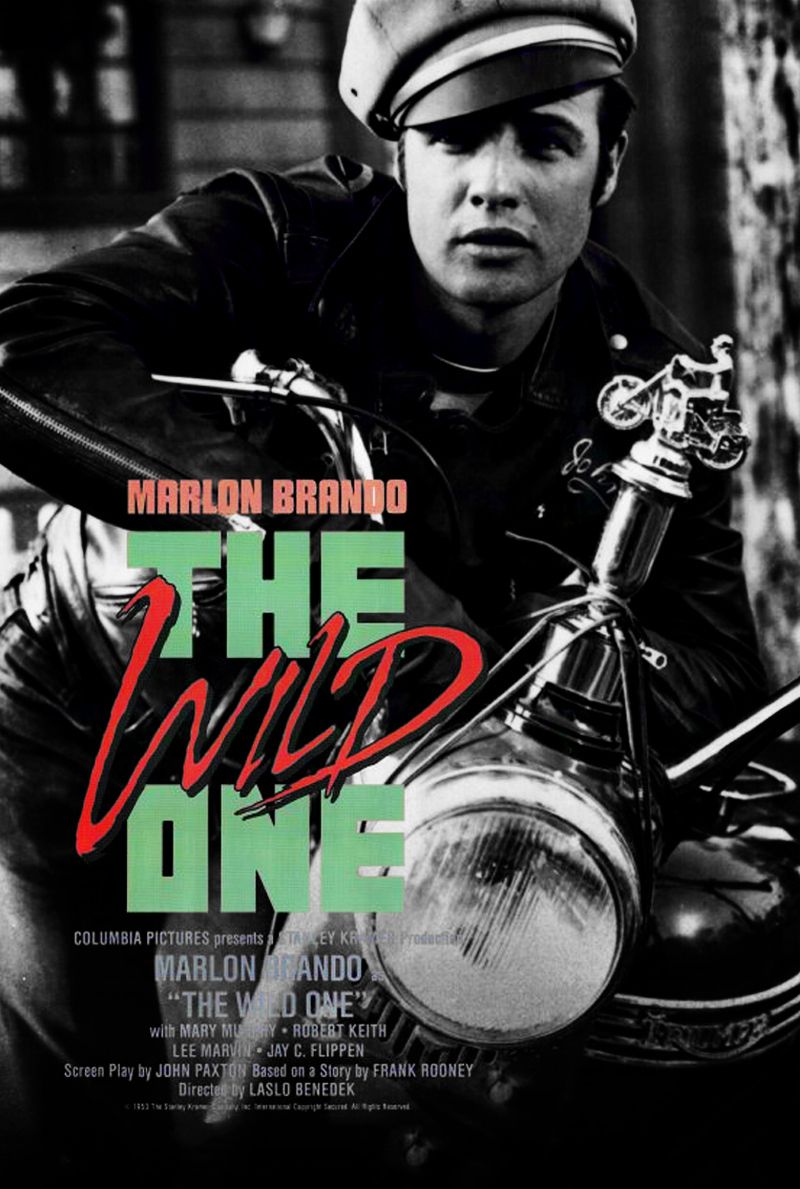

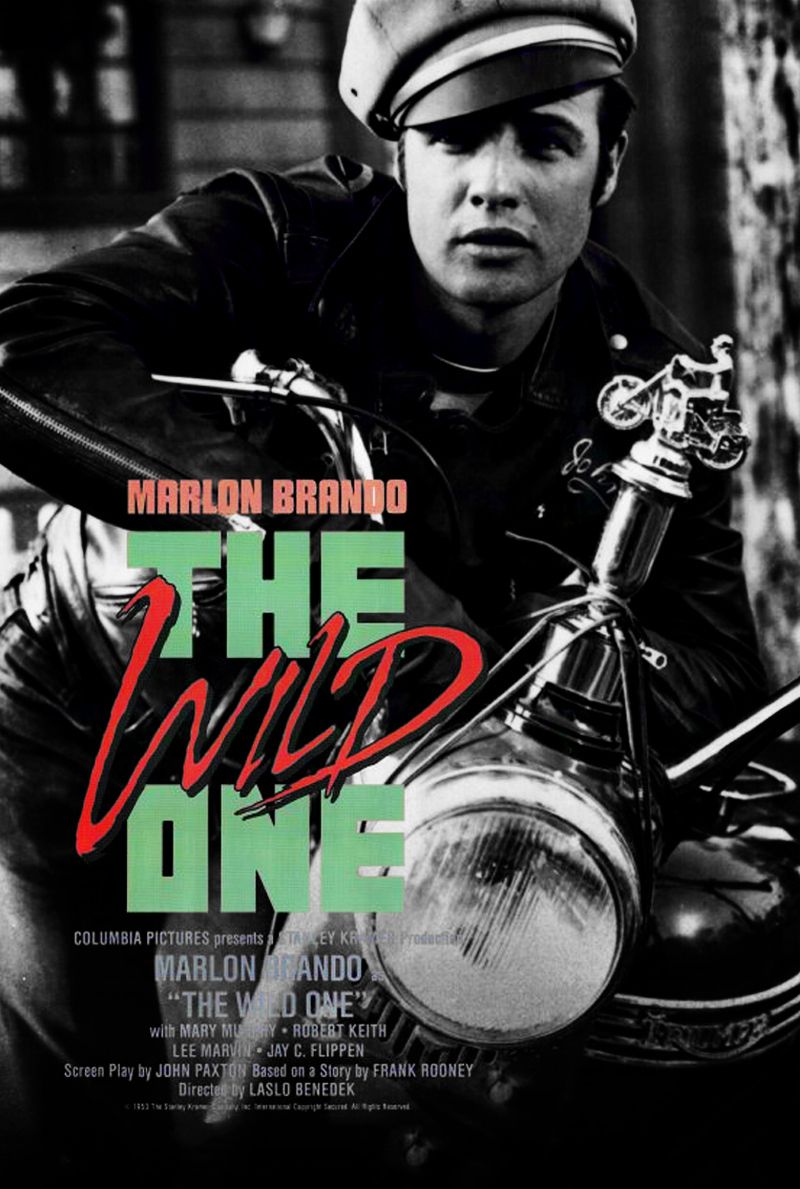

Baseado num conto de Frank Rooney, chamado The Cyclists’ Raid, o filme com roteiro de John Paxton e Ben Maddow – que não é creditado – é focado nas ações de bando de desordenados, que cortam a pequena cidade de Wrightsville trajados em suas jaquetas de couro, de postura arredia e regada a antítese do bom mocismo. Eles estão a margem da sociedade, e são liderados pela imponente e sexy figura de Johnny Strabler (Brando), responsável pela alcunha do grupo, Black Rebels Motorcycle Club.

Analisar todo esse comportamento anacronicamente é um esforço de futilidade sem tamanho, uma vez que em tempos mais modernos a postura dos rapazes possa ser considerada como leve e até saudável. O modo como toda a população enxerga o moto-clube é de um pavor sem limites, sentem-se amedrontados por aquele pastiche de boêmia, caricatural em sua essência por ser planejada para uma plateia excessivamente burguesa.

O dito popular de que o homem teme o desconhecido ganha um bom capítulo em seu registro cinematográfico com esse espécime, mesmo que a partir de uma análise bem observada a maior parte das ações de Johnny sejam completamente inofensivas. Na maioria dos casos é como um adulto se municiar de armas de fogo para combater a malcriação infantil, oprimindo-a ao ponto dela não querer mais se expressar por nenhum meio que não seja a vontade de seus parentes mais vividos.

Mas o estado de suposta paz logo é interrompido, com a chegada de Chino (Lee Marvin), um antigo desafeto de Johnny, que o procurava em todos os cantos imundos possíveis. Não demora muito para os dois darem início a um embate, aos olhos dos cidadãos da pacata Wrightsville e da donzela por quem o protagonista se afeiçoou – uma vez que um coração valente necessita repousar em um lugar tranquilo – a bela Kathie Bleeker (Mary Murphy), que assiste a tudo atônita.

As buzininhas estridentes dos adversários representam o chamado à aventura do anti-herói, um som agudo e incômodo, originado da audácia de um adversário sem honra, que não respeita nada nem ninguém e que tem o atrevimento de envolver seres inocentes, que nada têm a ver com a peleja entre motoqueiros. Apesar da capa de pretensa vilania que é sugerida a Johnny e seus asseclas, aos seus pares ainda é guardado um comportamento honroso, que a despeito até da abordagem simplista de seus reclames, é grafada de modo notório pela câmera de Benedek.

A Triumph Thunderbird 6T pilotada pelo personagem principal simboliza uma biga romana, as mesmas que eram usadas nos embates de gladiadores, cuja memória popular remete ao clássico Ben Hur, com Charlton Heston. O estranho senso de honra de Johnny também tem muito a ver com o comportamento dos tais combatentes, que carregavam um escudo de virtude mesmo sendo páreas sociais. O paralelo do motociclista com os “duelistas” é maior se analisado pelo viés da escravidão, ainda que em Roma os grilhões fossem de metal e os vistos em The Wild One sejam as amarras morais e sociais de uma coletividade que os torna bandidos, baseados somente em sua aparência.

A velha questão paradoxal da origem do mal é elevada, discutindo se os rebeldes são assim por serem tratados como uma mazela social ou se a comunidade os trata desta forma por suas arruaças, claro, com a película pendendo para a segunda opção, exceto pela conduta de Strabler, que a despeito do couro e da boina, é um perfeito cavalheiro, ao menos, até a metade do filme. Seu personagem é o único dimensional da fita – novamente é preciso apelar para a cronicidade do filme e de sua época, já que este é um retrato. A relação de Johnny e Kathie passa por estágios de aceitação e rejeição, muito presentes em qualquer romance clássico, mas claro, com situações de altos e baixos muito mais agressivos do que o normal, mas que em sua intensidade, remetem até ao conto shakesperiano de Romeu e Julieta, cujas partes também não podem conviver em paz graças ao entorno caótico.

A realidade por trás da emblemática figura de bad boy que Johnny tomou para si não passa de uma carapaça, um despiste para uma alma que na verdade é aflita, cujo discurso contestatório é na verdade um pedido de socorro, para um sujeito carente e imaturo, que faz da atitude malcriada seu modo de expressar demasiado infantil perto do ideário de cavaleiro andante que ele tenta ser. Mas a horda de enfurecidos cidadãos, que decide deflagar ao “infante” a sua fúria vê o terrível acaso agir, jogando sobre seus ombros uma tragédia, que obviamente sofre a tentativa de culpar o elo mais fraco daquela corrente, mas que não logra êxito.

Ao final, mesmo provada a inocência do líder do clube, a sensação de culpa parece ter acometido ele, mesmo que sua fala não vá de encontro com o ato de assumir para si a autoria do delito. Em seus ombros pesa o olhar condenatório da moça, que em meio as investigações, declara que não poderia sentir-se apaixonada por aquela figura, ainda que a questão guarde em si muita ambiguidade. A despedida solitária do condado exemplifica qual seria o futuro do jovem, solitário, possivelmente remetendo até aos dizeres no começo do filme de que “história chocante cujo desafio público é não deixar acontecer de novo”. É incrível como mesmo dentro do ultra-moralismo da obra ainda é possível arrancar uma dura crítica a hipocrisia da época e da sociedade. São filmes como este que merecem um revisionismo mais atento por parte da crítica e público.