Vésperas de Páscoa e Natal, as duas ocasiões preferidas pelas distribuidoras para o lançamento de filmes com mensagens cristãs ou obras sobre o próprio Jesus. Teoricamente, é nesse período em que muitos dos que se denominam adeptos ao cristianismo, mas quase não se lembram do fato, trazem à tona a suposta admiração que nutrem por este personagem histórico e seus feitos registrados e conhecidos por meio dos evangelhos da Bíblia Sagrada.

Na cronologia da sétima arte já tivemos boas películas sobre o ícone religioso. Nicholas Ray trouxe O Rei dos Reis em 1961. O mesmo rigor formal e habilidade técnica, testemunhados em sua obra-prima Juventude Transviada, podem ser encontrados neste relato honesto da história narrada pelo Novo Testamento. Contando com a presença de Orson Welles como produtor e narrador da obra, este é, indubitavelmente, o melhor filme sobre Cristo já lançado. Mas temos também a versão contada pelo italiano Franco Zeffirelli (A Megera Domada), que foi responsável pelo material mais extenso sobre a vida do Filho de Deus, chegando a lançá-lo como minissérie, e somente depois relançando-o numa montagem alternativa, e ainda assim enorme, como longa-metragem. Ninguém mais ninguém menos do que Martin Scorsese também debruçou-se na análise do personagem, e desta surgiu em 1988 A Última Tentação de Cristo, outra ótima obra que, se não abrange todos os períodos da vida de Jesus, esbanja elementos de seus momentos mais emblemáticos, e com toda a competência esperada do diretor de Taxi Driver e Touro Indomável. Mel Gibson, por sua vez, matou (inclusive literalmente) vovozinhas de tristeza nas salas de cinema ao registrar toda a ultraviolência (e nada mais do que realista) na abordagem do período denominado como A Paixão de Cristo, também nome do filme (que ficou mais conhecido como A Paixão de Cristo de Mel Gibson). Falada em aramaico, a película é corajosa e traz um “quê” fidedigno de um novo e eficaz olhar sobre a desgastada história adaptada tantas vezes de forma rasteira por cineastas pouco talentosos no intervalo entre A Última Tentação e A Paixão.

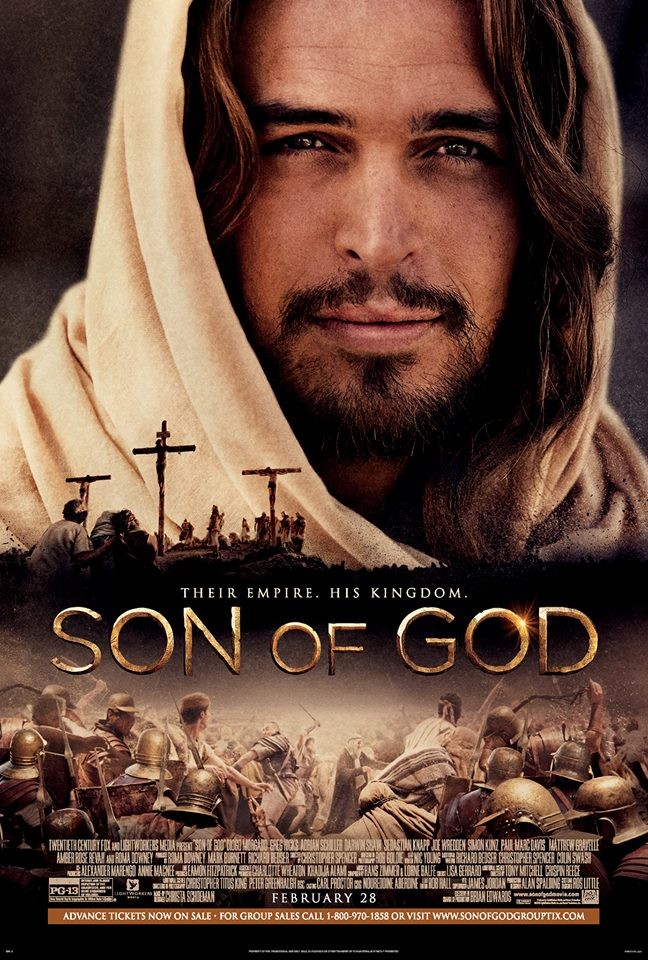

E, agora, eis que surge O Filho de Deus, dirigido por Christopher Spencer. Quem é este? Famoso por seus documentários no canal National Geographic e sem nenhum longa-metragem de ficção no currículo. E é exatamente esta completa inexperiência em dirigir uma história que Spencer exala em todos os insuportáveis e intermináveis 138 minutos de projeção. Em tela, o que parece é que o cineasta reuniu manuais e manuais dos mais batidos recursos cinematográficos e decidiu utilizar todos de uma vez. Então não falta nenhum dos inúmeros clichês que já não funcionam recorrentemente e soam piores ainda na readaptação de uma história tantas vezes já contada. Temos narração em off mal utilizada, que serve apenas para costurar os buracos do péssimo roteiro; flashbacks (apenas um dos elementos da terrível montagem do filme); diálogos expositivos; panorâmicas e mais panorâmicas que enfatizam os absurdos cenários digitais desenvolvidos para a obra; trilha sonora que pontua cada nova palavra dos personagens – e quase ordena: “emocione-se com Jesus”, “tenha raiva dos Romanos”, “atente-se para as atitudes de Judas, ele é o traidor” –; cenas em slow com o acompanhamento da edição de som para causar “maiores” e previsibilíssimos impactos – a pedra que cai no chão e é acompanhada por um som de canhão disparando, a cruz que é derrubada enquanto Jesus cai lentamente e novamente ouvimos um estrondo grave. E, realço, tudo isso acontecendo diversas vezes em um filme com mais de duas horas de duração.

E o que mais assombra na longa obra do Spencer é que não existe NADA de novo, a não ser o fato de Maria Madalena também ser mostrada, desde o início, como uma seguidora de Jesus, algo que o cinema, por vezes, não quis mostrar. A não ser por esse fato, O Filho de Deus é um mais do mesmo piorado à milésima potência. Jesus aparece como um Rockstar da Galiléia, bonitão, com um sorriso no rosto, realizando mágicas – que é como soam os milagres nas mãos do péssimo diretor – e com as criancinhas correndo atrás dele, gritando seu nome e pedindo autógrafos (ok… esse último eu inventei, mas não me surpreenderia caso acontecesse). Baixo orçamento ou não – e não acredito que os 22 milhões de dólares gastos na produção sejam baixo orçamento – nada, e faço questão de repetir, NADA justifica o desleixo com os efeitos especiais e com a direção de arte do longa. A introdução do filme, com cenas que vão desde a criação do mundo ao nascimento de Cristo, já mostra a baixa qualidade do que será visto a posteriori. A estrela de Belém… o figurino dos Reis Magos… A tomada panorâmica de Jerusalém… O interior dos templos judaicos… Tudo artificial e completamente “incrível”. Parece que alguém brincou de ser supervisor e designer de efeitos especiais e chamou um amigo para a brincadeira pra se fazer de diretor de arte.

Como dito anteriormente, o roteiro é péssimo, forçando o espectador a manter uma empatia com o protagonista, interpretado pelo fraco ator português Diogo Morgado, e seus discípulos, que alternam atuações risíveis a vergonhosas. Os diálogos abusam da obviedade e acompanham o completo desinteresse das cenas cada vez mais insuportáveis da projeção. O diretor da obra não consegue concluir uma cena sem que seus cortes transmitam a enorme sensação de que estamos vendo uma obra displicente, sem nenhum apuro técnico, nem ao menos uma revisão do material final. Será que ninguém da produção notou os drásticos erros de continuidade nas cenas da multiplicação dos pães e peixes, ou até mesmo no momento em que o povo escolhe Barrabás a Jesus. Inconcebível.

E o mínimo esperado, o sofrimento do Filho de Deus nos transmitindo algum tipo de emoção, não acontece. Talvez por A Paixão de Cristo de Mel Gibson ter retirado de nós quase todo arroio sentimental que teríamos em relação às chicotadas ou às marteladas imputadas ao personagem, ou talvez por nova incompetência da obra (que é, na realidade, a tese mais provável), as cenas “de sofrimento” são apenas isso: sofríveis; assim como o resto do filme, que se encerra numa tentativa de transmitir esperança, mas faz o contrário: nos assusta quanto à qualidade das próximas adaptações de conteúdo religioso que estão para estrear neste e no próximo ano. Que ao menos não contem com a direção de Christopher Spencer, verdadeira mostra de como não realizar um longa-metragem.

–

Texto de autoria de Rodrigo Rigaud.